①負傷之獅(中國畫)徐悲鴻

②東戰場的烈焰(中國畫)高劍父

③戰火中的難民(中國畫)李斛

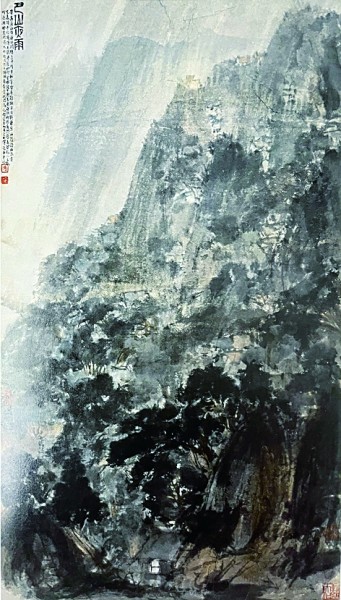

④巴山夜雨(中國畫)傅抱石

在漫長而艱苦卓絕的抗日戰爭中,國畫家投身其間,用藝術作品激勵大眾抗戰意志,表現大眾抗戰斗爭。藝術家們的作品在推進現實主義創作方法的深入和民族風骨鍛造的同時,在繪畫語言上展現出強烈的時代風格。

1931年,九一八事變爆發。國難當頭,激發了藝術家們奮發圖強的決心。何香凝等國畫家與中國畫會等國畫家組織,通過舉辦“救濟國難書畫展覽會”“全國藝術家捐助東北義勇軍作品展覽會”等活動,發動國畫家為前線募捐,凝聚后方力量,鼓舞抗戰斗志。國畫家王柱材在《改革國畫的意見》中談到彼時中國所需要的藝術時表示:“只有創造了,創造我們內心所受的創痕,創造我們看到殺人的悲慘,更要創造我們所不能受的帝國主義殘殺我們的同胞們……這才是現在中國所需要的藝術。”呼吁國畫家拿出反映現實的勇氣。國難寫照和抗戰紀實,成為抗戰時期國畫引人矚目的創作題材。沈逸千繪《有家歸不得的關東人》,表現流離失所的東北同胞,高劍父繪《東戰場的烈焰》(圖②),描繪了被日軍炸成廢墟的上海閘北東方圖書館。

1937年,七七事變前夕,畫家錢云鶴在北京舉辦愛國畫展,展出的作品皆是描繪有關班超、岳飛、文天祥等激勵人民抗戰斗志的民族英雄的故事。七七事變后,在全面抗戰的浪潮中,國畫家或參加抗戰宣傳組織,或編輯畫刊,或進行主題創作,通過作品與敵斗爭。淪陷區的國畫家則在危機四伏的惡劣環境中慷慨悲歌,表現出不屈的民族氣節。

抗戰美術的重要貢獻者、畫家張善孖在七七事變后的抗戰募捐巡展中,賦予其筆下的猛虎以民族的勇猛和同仇敵愾精神,創作了《怒吼吧,中國》等作品。他在1938年發表的《國畫家應有的責任》一文中提出,國畫家要通過作品激發民眾“各個能興奮到前線奮斗拼命,做中華民族堂堂正正完人”。鼓舞大眾,表現大眾,服務大眾,是抗戰對中國畫創作提出的時代要求,也成為中國畫現代轉型的歷史推動。

方人定繪《雪夜逃難》、關山月繪《寇機去后》、黃少強繪《失母兒哀啼饑》、張安治繪《劫后孤女》、李斛繪《戰火中的難民》(圖③)……一時間,畫家們紛紛通過創作反映國難。趙望云的《三個游擊戰士》和沈逸千的《在山西敵后訓練新兵實彈練習打靶》,皆以紀實筆調反映了敵后軍民的抗敵斗爭,蔣兆和表現國難的《流民圖》等則成為現實主義繪畫的經典作品,直抵人心,引發人們的深切共鳴。

1941年,張安治在《中國畫的民族形式》中說:“繪畫的偉大題材,跟其他諸藝術的題材一樣,唯有從現實生活里面去攝取。”同年,李寶泉在《談國畫與新國畫》中也指出,現實主義創作精神的投射,是新國畫與傳統國畫的區別,新國畫的特征即“接近現實”。

九一八事變之后,民族危機使國畫家們團結起來,不同流派與藝術主張的爭論讓位于抗戰的現實需要,隨著大眾意識的高揚和現實主義精神的投射,中國畫展現出新的面貌。林風眠創作的《嘉陵江》,以象征和大寫意的表現手法,控訴侵略者對我美麗河山的踐踏。同一時期,徐悲鴻創作的《負傷之獅》(圖①)則把西方寫實理念與中國意象表現結合起來,實現了這一富有時代精神的民族形象的塑造。

抗日戰爭期間,為了激發民族斗志,雄獅、猛虎、奔馬、雄鷹,以及象征堅貞意志的蒼松翠柏,乃至彰顯民族正氣的歷史故事,都是國畫家們喜于表現的題材。涌現出了張善孖的《怒吼吧,中國》《飛虎圖》,徐悲鴻的《會師東京》《奔馬》,潘天壽的《禿鷲》,黃君璧的《蒼松》,以及傅抱石的《蘇武牧羊》等風骨雄強的作品。

面對日本侵略,齊白石為所作圖畫題詩:“大好江山破碎時,鸕鶿一飽別無知。漁人不識興亡事,醉把扁舟系柳枝。”痛斥投降派如“一飽別無知”的鸕鶿,警告國人不要做不識興亡、逃避責任的漁人。齊白石與潘天壽一起,繼承吳昌碩以金石書法入畫之傳統,一掃舊文人畫的柔靡風氣。黃賓虹困守北平,精研傳統,將中國畫學的復興與藝術家的救國責任聯系起來,提出“道咸世險無康衢,內憂外患民嗟吁。畫學復興思救國,特健藥可百病蘇”的“道咸中興”理論,并在山水畫創作實踐中實現了渾厚華滋的風骨熔鑄。

1941年,畫家申石伽敏銳地感受到民族抗戰對山水畫風格轉變的影響。他談道:“自七七事變以來,諸丹青家紛紛走滇桂巴蜀間,所見奇山水,均足供其揮灑,添其畫料。將來戰事結束,諸畫家重返故土,屆時以所作公開展覽,則峰巒之峭拔,溪壑之杳奇,別有一種境界。則畫風丕變,不再拘拘于云林、麓臺、石谷、六如等派,可預卜焉。”20世紀以傅抱石等人為代表的現代山水畫畫風丕變,就與民族抗戰的時局、民族精神的高揚以及民族風骨的熔鑄密切相關。

抗戰時期的中國畫創作走出戰前零碎破敗的陰影,呈現出全新面貌。1942年,畫家黃幻吾在《現代中國畫之動向與展望》中談道:“我們很欣幸能生活于今日,能為致力于新中國畫運動之一員……未來的歷史在等待我們,我們只需要更堅忍地工作。新中國畫自有無限光榮偉大的前途。”中華民族經過艱苦卓絕的斗爭,最終實現民族解放,而中國畫也隨著歷史發展,完成其現代轉型。

(作者:孫明道,系曲阜師范大學美術與書法學院教授)

編輯:陳燁秋