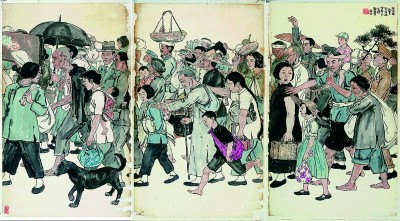

避難群(中國畫) 張安治 1940年

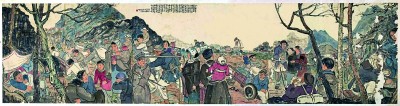

流亡圖(中國畫) 劉元 1944年

【藏品的故事】

中國美術館在建館60周年之際,入藏了兩件塵封大半個世紀的重要中國畫作品:張安治1940年創作的《避難群》和劉元1944年創作的《流亡圖》。二者創作時間相隔四年,猶如紙頁的正反面,共同記載著抗日戰火之下的歷史圖景。

張安治的三聯畫《避難群》,表現的是在日軍空襲預警中緊急避難的桂林百姓。近四十名男女老幼簇擁成驚惶的人流,每個人都被賦予了獨特的外貌特征與情感狀態。盲人拄杖、婦女抱兒、孩童牽母、主仆相扶,或頂籃、或提箱、或挑擔、或背包,步履慌亂間,生活的重量和命運的無常一并壓在肩頭。而那些粗布衫下繃緊的肌肉線條,因急促呼吸而鼓脹的衣襟褶皺,亦在烘托緊張不安的氣氛。畫面最左側,畫家描繪了一位回望的婦女,在她的腳邊還有一只緊緊追隨的黑狗,其忠誠天性令人感慨。婦人的視線讓人不禁想象:她在望什么?是身后已經看不見的家人,還是遠處那可能永遠回不去的家?這是對家、對故鄉本能眷戀的一望,然而,她身后已無家可回,身前其實也無路可走。

《避難群》畫面中,傘骨與胳膊交錯,包袱與嬰兒相抵,沒有天地,沒有遠方,只有擠壓在一起的人群。農民、勞工、學生、商販、買辦、軍警、仆傭、雜役……他們都像被塞進一個無形的囚籠,每個人都處于命運的枷鎖之中。背景的留白,宛若戰爭撕碎的一切社會關系,讓所有人都懸浮在歷史斷層中,都要被迫直面生命的脆弱,直面生存意義被戰爭抹除后的絕對荒蕪。

劉元的《流亡圖》則是另一種表達。畫面以青灰與土褐為主調,仿佛整片土地都浸透了流亡者的血淚。山巒如犬牙交錯,稀疏的枯樹伸展著痙攣般的枝丫,與近處佝僂的人影形成呼應。螻蟻般的人群跋涉在無盡的山路上。畫面左上角被山石樹杈擋住的路口,暗示“在路上”本身便不啻一種酷刑。畫面中心,也是逃亡的岔路口,畫家用兩組人物構成畫面敘事焦點。左側一組,是懷抱嬰兒的婦女帶著兩個孩子,同情地凝視著一對倒地的夫婦,妻子正抱著垂死或剛剛死去的丈夫。婦女身邊的戴帽男子,神情彷徨猶豫,茫然無措。其右,是正憐憫地望向這里的孕婦和身背幼嬰的家人。這兩組人物中的孩子衣帽上,是全畫僅有的幾抹亮紅色,成為孕育在一片頹然蕭瑟中的寶貴生機。顯然,此處的人物關系之間,形成了蘊藏生命與希望的視覺隱喻。那些沒有直接描繪的新生命,通過缺席反而獲得了更強大的在場證明。

《流亡圖》也是一曲關于“背井離鄉”的復調悲歌。畫中有很多人物,都是不同角度的背面。《避難群》中描繪的人群,姿態幾乎都往前,說明避難者尚有明確的逃生方向。而流亡者的前方,是望不到盡頭的未知。所以,畫面上這些背影并非朝向同一目標,體現出被戰爭撕扯后四散飄零的狀態。于此,畫家以解剖刀般的冰冷筆調,將流亡的痛苦與煎熬一絲絲剝離呈現出來。

《流亡圖》《避難群》的真實感和現場感,仿佛讓觀者都成為逃亡的親歷者、見證人。紙上墨色如淚,暈染出萬千生靈的踉蹌與掙扎。當然,作品的意義絕不僅限于歷史敘事。因為畫家用最樸素的記錄,將最普通也最普遍的“人”放在戰爭的齒輪下,展示其被碾壓的過程與結果。那些敵機轟鳴陰影里衣襟襤褸的身影,像颶風中的蘆葦,即使被摧折卻依然頑強挺立。相信每位觀者,都會對此產生深深的共情。而這種情感,能超越歷史、民族、國家與文明的界限,升華為人類共同追求的人道主義精神,指引人類未來的共同命運。

光陰流轉,抗戰勝利轉眼已經八十周年。今天,當我們重審《流亡圖》《避難群》以及類似這些被戰火淬煉的藝術作品時,與其說它們是記錄歷史的證物,不如將之視為懸于人類文明穹頂的明鏡。因為它們,可以照見戰爭邏輯的荒誕,更照見生命尊嚴的永恒。

(作者:朱劍,系中國美術館藏品征集部主任)

編輯:陳燁秋