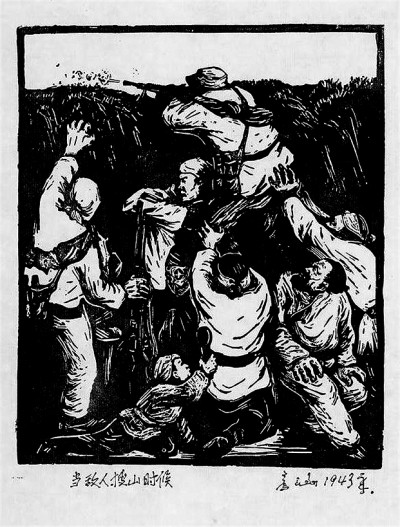

當敵人搜山時候(版畫) 彥涵

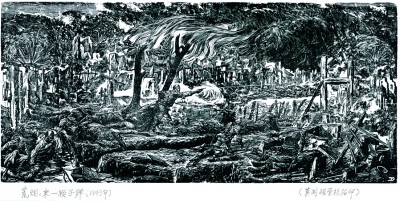

末一顆子彈(版畫) 荒煙

搜索殘敵(版畫) 荒煙

到前線去(版畫) 胡一川

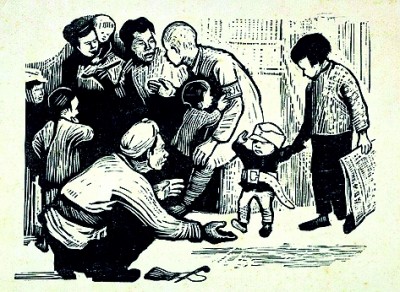

哥哥的假期(版畫) 古元

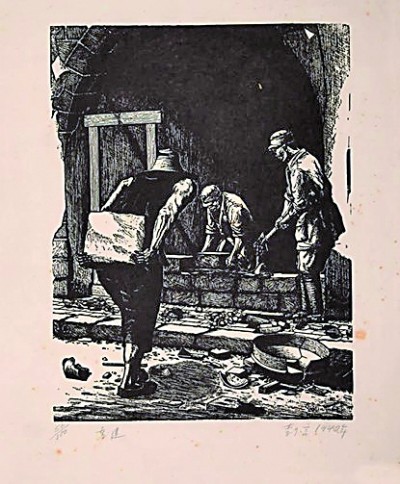

重建(版畫) 李少言

【藝點·美術作品與抗戰】

在紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年之際,回望中華民族抵御外侮的壯闊史詩,諸多藝術家以書畫凝聚力量,展現家國情懷。而其中,木刻版畫以其特有的刀木印痕與強烈的黑白張力,成為鼓舞國人團結抗戰的重要藝術形式。1931年至1945年期間的版畫藝術,既以視覺敘事記錄了山河破碎的苦難,又以藝術鋒芒鑄就了民族精神的豐碑。

開拓范式 轉變風格

抗戰主題版畫主要刻畫了三方面內容:一是直接表現戰斗場景,二是反映后方支援前線,三是揭露戰爭苦難。隨著戰爭形勢的演變,版畫家群體逐漸被分化為國統區與解放區兩股創作力量,盡管所處環境不同,但在民族危亡的共同語境下,他們一起推動著版畫藝術的進步與創新,展現著民族精神的力量。而在風格演化方面,抗戰版畫呈現出清晰的演進軌跡,根據不同時期的表現形式,主要可分為1931年到1937年、1937年到1945年兩個階段。

1931年“九一八”事變后,面對東北淪陷、民族危亡的嚴峻現實,一批進步美術家以刀為筆,將版畫這一兼具傳播性與戰斗性的藝術形式,轉化為喚醒民眾的號角。這一階段的抗戰版畫,在風格上主要向歐洲學習。以胡一川《到前線去》為例,滿腔熱血的青年正揮拳吶喊,其肢體語言充滿張力,畫面概括、線條粗獷,黑白對比強烈,這些都顯示出對德國表現主義版畫的模仿痕跡。這種“歐化”現象在當時具有雙重性:一方面它幫助中國版畫跳出了復制版畫的傳統范式,賦予新興版畫以強烈的視覺沖擊力;另一方面也反映出當時版畫的技藝局限和脫離群眾審美習慣等過度歐化的弊端。

1937年盧溝橋事變、全面抗戰爆發后,抗戰版畫在戰火的洗禮中走向成熟,藝術形式建構發生了質的飛躍。這種轉變主要體現在三個方面:其一,構圖從早期的大頭像、片段式場景發展為完整的敘事性畫面;其二,人物造型從概念化、符號化走向準確生動;其三,刀法運用從粗放單一發展為豐富細膩。在這一轉型中,延安魯藝發揮了關鍵作用,王式廓等延安魯藝的美術老師推行的素描訓練,顯著提升了解放區版畫創作者的造型能力。

在這一時期涌現出諸多優秀的版畫家和作品。江豐1937年的《東北抗日義勇軍》和1941年的《東北軍抗日義勇軍》,均描繪義勇軍戰士們不懼寒風,踏著堅毅的步伐走上抗日前線的場景。這兩幅作品,前者技法單一,形式簡單直白;后者技法復雜,人物眾多,場面宏闊,采用如大電影場景的三角構圖,布置空間符合黃金分割,光影與風向互相交錯,人物迎風傾斜,神情凝重,整個畫面更具形式感和藝術感染力。荒煙的《搜索殘敵》(1941)中層次豐富的空間敘事,展現出對復雜場景的表現力。古元《哥哥的假期》(1942)中嚴謹的人物比例、合理的空間布局,飽含令人回味的故事性和趣味性。這些作品不僅包含創作風格的轉變,也體現著精神上的升華,創作者踐行“以敘事深化內涵”的構圖理念,支撐創作從情感宣泄走向理性表達,標志著抗戰版畫風格的成熟。

情感細膩 表達深刻

在風格演進的同時,抗戰版畫對民族精神的展現也經歷了從外顯到內斂的深化過程。

早期作品,如江豐1931年的《要求抗戰者,殺》,常用簡單而高度概括的刀法語言表達宏大悲憤的場景。這種“直刀向木”的創作手法,將表現主義的情感宣泄與抗日的悲憤決心融為一體,刀刃的力度直接轉化為精神的強度,展現出不屈的民族精神。

在整個抗戰版畫史中,李樺的《怒吼吧!中國》(1935)極具民族精神的代表性,作者刻畫了一個被繩索捆綁的蒙面男子,他身體扭曲、怒吼抗爭的形象極具沖擊力,雖未直接描繪戰場,卻以“東方雄獅覺醒”的隱喻,成為民族意識覺醒的精神符號。這種象征性創作,將個體的抗爭升華為民族的集體意志,展現出早期抗戰版畫在精神表達上的深刻性。

發展到后期,抗戰版畫作品則呈現出更豐富的維度與更深刻的內涵。例如彥涵1943年的《當敵人搜山時候》,以人梯的結構描繪出同仇敵愾的戰斗場景,連一旁的小孩也高舉手榴彈遞上,展現出軍民魚水般的關系,作品敘事生動,極具現場感,蘊含著深刻細膩的精神與情感。

除了直接表現戰斗的作品,如荒煙的《末一顆子彈》(1943)展現中國軍人的頑強抗戰、視死如歸,更多創作者選擇將目光投向戰爭時期的社會生活與人性深度。李少言的《重建》(1942)聚焦日軍掃蕩后的廢墟,通過八路軍幫助群眾蓋房的場景,展現“毀滅中孕育希望”的堅忍精神;焦心河的《丈夫在前線殺敵妻子在后方生產》(1938)則從后方百姓的角度,將小家命運與國家民族存亡緊密相連,詮釋了全民抗戰的意義。這些作品足以證明,抗戰版畫的民族精神不僅體現于沖鋒陷陣的英勇,更蘊含于苦難中的堅守、廢墟上的重建、平凡中的奉獻,內涵的深化使其具備了“史詩化”的精神品格。

抗戰版畫中體現出的民族精神還具有鮮明的時代特征。例如陳煙橋的《保衛盧溝橋》(1937)與羅工柳的《馬本齋的母親》(1943)雖然風格迥異,但都從不同角度展現了中華民族在危難時刻的抗爭精神。彥涵的《不讓敵人搶走糧食》(1943)表現根據地人民反抗敵人“三光”政策的斗爭場景,這些作品中的人物不再是概念化的“英雄符號”,而是有血有肉的普通人,其真實感增強了作品的感染力,也使表達更接地氣、更能引發共鳴。

喜聞樂見 精神火炬

抗戰版畫的藝術成就,從根本上源于其形式風格與展現出的民族精神高度統一。早期作品中激昂的戰斗吶喊,逐漸深化為對民族命運的整體思考;簡單直白的宣傳鼓動,升華為具有史詩品格的藝術創作。這種轉變不是簡單的形式演進,而是民族文化自覺的生動體現。藝術家們通過刻刀與木板的碰撞,不僅記錄了那個特殊年代的歷史風云,更塑造了一個民族的精神形象。

在技術層面,刀法的成熟使表達更為精準。早期作品多使用三角刀刻制粗獷線條,后期則綜合運用圓刀、平刀等多種刀具,形成了豐富的肌理效果。如古元《人民的劉志丹》,融合了中國傳統審美和西方寫實主義的表現形式,這種美學和技藝的融合演進極大地拓展了版畫的表現力。在視覺語言上,抗戰版畫創造了獨特的東方表達方式。對黑白關系的處理突破西方明暗法束縛,這種黑白語言的成熟運用,使作品既具現代感又充滿民族韻味。在文化內涵上,抗戰版畫實現了傳統與現代的融合。這種創造性轉化,使版畫藝術真正成為“為中國老百姓所喜聞樂見”的民族風格和表現形式。

1942年,毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》發表,倡導藝術家深入民間、汲取養分。這不僅深刻影響了解放區版畫,其精神也通過延安版畫展覽等方式傳至國統區,共同促成了抗戰版畫的民族化轉向,讓藝術形式的成熟與民族精神的深化形成了良性互動。值得注意的是,這種民族化探索并非簡單的復古,而是對傳統藝術的創造性轉化,如學習和吸收民間剪紙和木版年畫風格和表現形式,創造出既具民族特色又有時代氣息的版畫作品。

尤為可貴的是,抗戰版畫的民族化探索保持了開放包容的姿態。藝術家們既深入挖掘傳統藝術資源,又積極吸收外來藝術優長,如將德國表現主義的情感張力與中國線描的韻律美相結合,創造出既具民族特色又有現代氣息的藝術形式。這種開放性的創新道路,對中國美術的現代發展具有重要啟示意義。

站在抗戰勝利80周年的歷史節點回望,這些歷經戰火洗禮的版畫作品依然散發著永恒的藝術魅力。它告訴我們,真正的藝術創新必須扎根于民族文化的沃土,必須與人民同呼吸、共命運。在當今時代,抗戰版畫所彰顯的文化自信與創造精神,依然值得我們深入思考和借鑒。這些黑白分明的畫面,不僅是歷史的見證,更是照亮未來的精神火炬。

(作者:趙家春,系觀瀾版畫藝術博物館副館長)

編輯:陳燁秋