線軸(素描) 王馨媛

掛面(素描) 馮佳欣

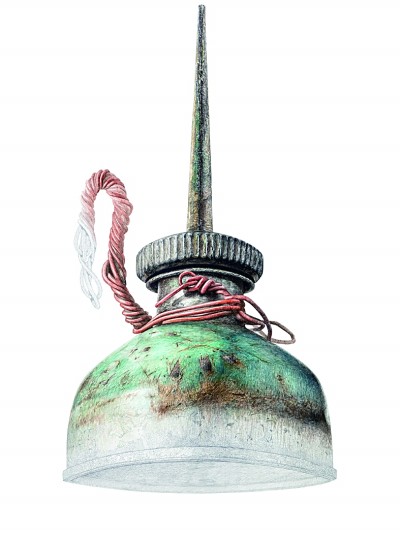

滴油壺(素描) 鐘云澤

母親的一袋舊毛線(素描) 玉希

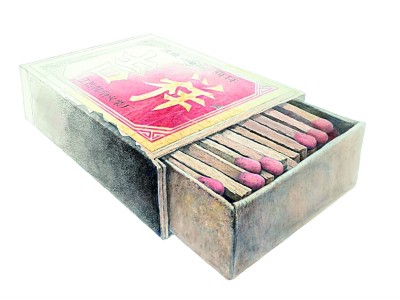

一盒舊火柴(素描) 潘詩雨

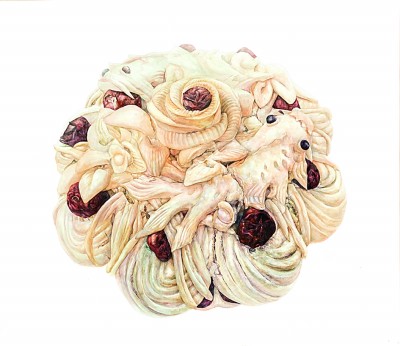

花饃(素描) 姚漫舒

編織袋(素描) 李家傳

【藝苑講堂】

編者按

素描,是美術院校的基礎課程。在基礎教學的技能訓練中如何貫穿創造性思維的培養,拓寬學生的文化視野,涵育貼近生活的文化情懷,是當下藝術教育所面臨的重要課題。

中央美術學院的“精微素描”課,是為本科一年級新生開設的首門專業基礎課程。不同于傳統素描,精微素描的創作要點在于以生活細節為切入點,創作者通過深刻的觀察和細膩的筆觸,捕捉生活中的平凡之美。這樣的創作形式有哪些特點和難點,又實現了哪些創新性變革?本期邀請中央美術學院教授蘇海江,為我們講述精微素描創作背后的故事。

中央美術學院的精微素描課程被社會廣泛關注,是從課程中所誕生的一大批精微素描作品開始的。以具象寫實的語言,透過極致入微的筆觸講述人們身邊溫暖動人的故事,一張張承載著創作者巨大心力的、充滿溫情的作品,打動了觀眾。

剛剛踏入美院校門的新生,在身心上面臨全新的轉變。他們往往顯現出獨立學習與獨立生活能力的欠缺,同時,由于掌握的造型基礎知識普遍碎片化,藝術素質和審美素養都有待提高。精微素描的訓練在一定程度上為解決這些問題提供了新的視角。

“自主生活、自主學習”成為精微素描訓練的基本目標。

自主生活基于對生活的認知,要求學生們廣泛地接觸和面對現實生活,體會人與人之間多方面、多層次的溝通與交流。自主學習則要求學生們在接受知識的基礎上學會獨立思考,并發揮自身的創造力來解決問題,強大的學習能力背后是專注力的支撐。精微素描的訓練力求將學生帶入更廣闊的社會觀察、社會體驗的空間,讓他們從現實中獲得感受,同時調動觀察能力、思考能力及動手能力等,使其找到多樣的表達路徑,由此進行學習和創作。教學重點不止于知識和技能的傳授,更側重于培養學生的思想情懷、歷史意識和文化關切,體現了中央美術學院“盡精微致廣大”的校訓精神。

精微素描課程以手繪為表現形式,涵蓋社會調查、思維導圖、結構空間、材料技法等多個方面,各環節層層遞進。其創作的最大特點是從情感出發。

學生對于情感的體驗和挖掘,是他們進入藝術創作的基礎。因此,訓練的第一階段是在生活中尋找富有溫情的故事,為此我們首先設計了“母親的味道”“我的父親”等有關親情的主題,引導學生從身邊尋找那些平日被忽視的故事。在尋找過程中,不僅要通過影像和文字記錄細節,還要找到故事中寄托情感的各種物件,進而在其中確定自己進行精微素描創作的對象。在這一階段之后,又通過設計“工作于街頭的風景”“建筑工地”“家鄉小食”等主題,讓學生在尋找的過程中完成自我發現與口述歷史的梳理過程。在帶有任務的采訪過程中,學生與采訪對象的情感交流進一步加強,走入生活、與人們主動交往的經歷促進了他們的自我成長。

設計“工作于街頭的風景”這一主題,源于關注到奔跑在街巷的快遞小哥、路邊的早點攤主等基層勞動者。我們每天似乎都能與他們相遇,但對于真實的他們又是如此陌生。創作之初,學生們嘗試主動地接觸、了解他們,有的同學與早點攤上炸油條的師傅從生疏變為朋友,師傅也從一開始拒絕同學畫他的笊籬,到后來熱情地把笊籬送給同學,這些寶貴的經歷平凡而又令人難忘。有學生在總結中寫道:“每個人都有自己獨特的回憶,這樣的社會實踐不僅鍛煉了我的社交能力,同時讓我對不同職業的人群有了更深的理解,讓創作更有動力。”

一盒火柴、一把掛面、一捆毛線,找到與自己有著緊密情感鏈接的物件,學生們充滿了創作的沖動和學習的自驅力。課程在此基礎上設計了一系列模塊,包括尋找故事、結構研究、空間研究、構圖研究、語言研究,以及精微素描的刻意練習等。每個模塊既是獨立課題,又相互銜接,將以教室為中心的課堂教學范式,轉變為以課題研究為中心的情景式教學模式。從深入生活的社會調查,到將現實形象向藝術形象轉化,再到最終作品的打磨完成,學生們在賦予素描語言全新表現力的同時,體驗著藝術創作中對情感和真善美的追求,通過描繪當下現實生活的微觀場景,展現社會發展和時代變遷的宏大景象。

一直以來,精微素描創作的主題都緊扣當下社會熱點。自2019年起,我們以“不忘初心”“紀念日”“中國制造”等為主題,引導青年學子用精微素描的藝術語言,表達他們對國家蓬勃發展的真切感受。他們以畫筆凝聚光影與線條,讓平凡的日常物件和人物故事成為時代精神的微觀映照。這不僅是一場藝術探索,更是一次心靈的洗禮和思想的升華,迸發出了意想不到的能量。

課程中,學生們走進家庭、社區,用畫筆記錄那些平凡而偉大的生命歷程。有的學生以放大鏡般的視角,描繪爺爺的舊軍帽,帽子上紅五星的磨損和銹跡,訴說著老戰士保家衛國的奉獻;有的學生細致刻畫了戰斗機設計師爺爺在退休后用玻璃串珠復刻的殲-10戰機,那精致的串珠和閃爍的光影背后,是老一輩科研工作者為國防建設所付出的艱辛努力。這些作品不是簡單的靜物描摹,而是通過對于細節的極致刻畫傳遞情感,在層層深入的過程中,在與表現對象無限接近的刻畫中,實現多層次的交流,以“寫實的講述”將個體生命歷程與國家發展歷史緊密相連,讓信仰變得可觸可感。

精微素描訓練的潛移默化之處,在于它用藝術的方式拆解宏大敘事,讓價值觀的傳遞更加鮮活生動。當學生認真描繪鄰居黨員夫婦塵封多年的家書時,看到的不只是褶皺的信紙和褪色的字跡,更是兩位老人為基層教育事業默默付出的日日夜夜;當學生的筆尖聚焦在媽媽使用的舊線軸上時,感受到的是她一針一線織進歲月里的溫柔與牽掛。細膩的語言、精妙的筆調,如同寫小說一般,將故事娓娓道來,讓平凡之物呈現出觸動人心的藝術魅力。這種“以小見大”的創作過程,本質上是一種浸潤式教育,學生通過觀察、采訪及描繪,親身領悟到個體命運與時代共振的深刻內涵。當一位學生用400個小時精心刻畫出爺爺曾經用過多年的《中華百科辭典》時,書籍磨損的痕跡、紙頁斑駁的肌理,訴說著爺爺為貧困山區教育事業全身心的奉獻與堅定信仰。“他的無私精神,他的愛國奉獻,在他過世后,依舊擁有活力。何為傳承?想必,我心中住了他,從此,我平時干什么都要像他。”00后的年輕人的感悟發自肺腑,正是通過精微素描的筆觸,他與爺爺共同完成了對信仰的詮釋。

課程取得了超乎預期的成果。學生們不僅完成了富有溫度的精微素描作品,還以手繪筆記的形式記錄下采訪中的珍貴點滴:老黨員日記本的扉頁、軍裝上的補丁、社區公告欄上的志愿服務名單……當這些細節轉化為視覺語言時,歷史的厚重感和信仰的力量便悄然浮現。

情感是藝術創作的底色,精微素描課程讓學生做到自主生活,自主學習,它是磨煉技藝的基礎訓練,更是啟智潤心的藝術教學。

(作者:蘇海江,系中央美術學院城市設計學院教授)

編輯:陳燁秋