如果把中國文藝隊伍稱為大軍,那王彪與他父親王大仁先生就是軍中一對妥妥的父子兵。父子倆在不同的年代,沖鋒陷陣,皆成為一方領軍人物。王大仁曾任安徽省水彩畫學會主席,是安徽水彩畫的奠基人和引領者;王彪曾任安徽省水粉彩學會副主席、蕪湖美術家協會主席,他的水彩畫《收工》系列,名噪當代畫壇,成為蕪湖畫家斬獲全國美術展大獎最多的人。而且父子倆在繪畫形式與題材上,既一脈相承,又花開自艷。父親王大仁以風景畫名世,上世紀七十年代他的畫出版后大量印刷發行,數以百萬計的老百姓掛在家中,一如楊柳青年畫一樣普遍,怕是前無古人;兒子王彪則以人物畫著稱,他的描寫女性青春的《檸檬黃》、展現西部風情的《花兒為什么這樣紅》、表現雄渾堅硬生存狀態的《收工》等系列,帶著數十年深沉探索,由遠而近,轟然炸裂,終令畫壇為之驚喜。

畫風景的王大仁先生

王大仁出生于蕪湖縣三元村一個鄉村,從小看見的風景是一半山丘一半田,民風自然淳樸。那個村子筆者童年時去過,因為姨媽家就在那里,印象最深的那里人冬天在一口大鍋里洗澡,叫浴鍋。村子里還常有草臺戲班演出。王大仁先生的母親是民間剪紙高手,一根銀針還能繡出栩栩如生的花鳥蟲魚,自然與人文讓他從小得到藝術滋養,他無師自通地拿起畫筆,畫這里的山山水水、一草一木,筆下盡是孩童天真。

上世紀五十年代,王大仁在山東師范大學學習美術時,他系統接觸了油畫、素描、水彩,并開始理解它們與中國畫的關系;畢業后主要受當時俄羅斯風景畫大師希施金、列維坦為代表的巡回派影響,以優美抒情的手段來再現自然風光。這一時期他的作品,色彩絢麗,筆觸細膩,設色柔和透明。進入二十世紀七十年代,王大仁先生采風大江南北,被火熱的祖國建設感染,創作出具有廣泛影響力的現實主義作品,如系列畫《江淮風光》《安徽新貌》,受到人民群眾強烈喜愛,他的藝術風格也漸漸形成。二十世紀八十年代后,改革開放讓西方藝術思潮洶涌而來,仿佛一夜之間,畫壇變了,印象派等西方作品大行其道,中國畫壇模仿風盛行。原先只關注蘇聯美術的他,內心也起了波浪,這些西方繪畫從材料到手法都讓他驚奇,接下去自己怎么創作?王大仁先生開始苦思。他找來能得到的西方美術史等著作讀,了解西畫各種流派的代表人物與畫作。自己也在創作中吸收西方畫元素,創新表現手法。比如為了體現古樹干的蒼勁,他舍棄畫筆,用竹片去畫,果然效果不一般。徘徊過后,他內心開始亮堂起來,他曾跟兒子王彪說:藝術不僅是表現現實,最終還是要表現內心。寫實與寫意一定要結合好。1984年,王大仁創作的《秋山秋水》入選全國水、粉畫展后,打動了無數觀眾,在1988年第1期《求是》雜志封二發表,并于2006年入選中國百年水彩畫展,這是一個畫家崇高的榮譽。《秋山秋水》以中西方交融的技法,藝術再現出黃山腳下原生態的人類家園,也真也幻,寫實與抒情結合得恰到好處,令人觀而不忘。

水彩畫是介于東西方繪畫中間地帶的畫種。王大仁先生在創作中,從不墨守成規,或刻意模仿,他覺得萬物有度,過則成災,對水分的控制、留白的取舍、色彩的稀薄重疊、用筆的點染勾勒,了然于心,他的思想與汗水融進水彩,就成為畫的一部分,呈現出豐富的表現力,個人的情趣和境界、審美與主張都在畫中傳遞給讀者。有朋友感嘆他筆意縱橫天地間,面對日月蒼穹星辰大海,王大仁先生滿心誠意的把讀者帶到了天人合一的境界!

王大仁先生從藝五十多年,為人謙和,做記者時曾去他家中采訪,他們家最多的就是畫和書。他一生辛勤耕耘碩果累累。盡管在特殊年代忍痛割愛毀掉部分畫作,仍然留下數以千計的優質作品。他離開我們多年了,但他的畫一直替他活著。在他的故鄉西河古鎮,如今建起了王大仁美術館。此館面對奔流不息的青弋江,依堤而立,高雅寬敞,流線與空間分隔合理,很能彰顯王大仁先生畫作的魅力與特點,進入展廳,令人流連。這是他的故鄉和他的子女們對他最好的紀念。從開館伊始,美術館就理所當然地成為古鎮的文化高地,吸引眾多游人打卡,讓古老的小鎮平添一道瑰麗的藝術風景。

畫人物的王彪先生

王彪是我二十多年的朋友,為他寫過一些文字,但那些文字,永遠被他的生猛的創作甩在身后。和他的父親一樣,他在藝術上不斷探索求變。

大學畢業后的九十年代末,王彪克服現實中的許多障礙,到中國美術學院高級研究班學習,這里集中了當時全國水彩畫的中青年骨干。在研究班他系統地了解水彩畫繪畫語言,水彩畫造型技巧,水彩畫材料及主題性創作把握等問題,包括對紙質厚薄含棉成份,對水質選擇研究。這一年剛好趕上五年一屆的第九屆全國水彩作品展,師生熱情高漲,除了課堂人物、靜物、戶外南溪江寫生外,還邀請了國內外一流水彩畫家做現場教學、材料研究和藝術理論指導。通過一年的努力,每位同學創作出五幅水彩畫作品,在中國美術館展出并由湖北美術出版社出版畫冊,配上自己的創作論文作為研究班成果。王彪創作的水彩畫《平凡的一天》,五易其稿,充滿艱辛。作品完成后,為了形式與材質更精良,裝裱時遠赴中國美院。王彪的夫人回憶說,那天王彪抱著父親與他自己在杭州裝裱好的兩幅一米五的大畫,乘綠皮火車回蕪湖,擁擠的車廂,悶熱難當,連座位都沒有,近五個小時車程,一路上小心翼翼護畫,水食未進,連衛生間也去不了。車到蕪湖,妻兒來接站,他差點暈過去,肩臂磨出一道道血印,妻子心痛得流下眼淚。苦盡甘來,那一年他的《平凡的一天》與父親的《悠悠古道情》同時入選第九屆全國美術作品展。

從中國美院結業后,雖然收獲全國入展作品,但王彪說并沒有解決所有問題,當初他是奔著清晰性去的,結果卻體驗了藝術的模糊性。導師們各有各的認知,他陷入新的困惑與思索。王彪認為一個人物畫家僅有造型能力與手段是不夠的,要畫出人物的生存狀態和靈魂,要讓人過目不忘。創作《平凡的一天》之初,畫什么,怎么畫,王彪當時沒有頭緒,便來到涇縣一家宣紙廠采風,宣紙手工小作坊,并沒打動他,倒是在一家采礦廠,點燃了他心中的藝術火焰。 王彪說,那是他第一次看到煤礦場景,正巧趕上礦工出井,只見鋼繩上下抖動,礦工慢慢地升井而出。“在與他們雙目對視的瞬間,直覺告訴我,這就是我藝術人生的開始。”看著一張張被煤灰抹擦過的臉,襯托出來雪白的牙齒,王彪感到振奮、震撼,這種直入人心的“悲壯美”,讓他有了表達的欲望和創作的沖動。此后,他又去了當時皖南寧國煤礦、安徽淮北煤礦等地,收集更豐富、鮮活的素材,由此創作出水彩畫《平凡的一天》入選1999年第九屆全國美術展覽,此作在題材和表現上都可以看著是《收工》系列的創作開端。王彪覺得在后來《收工》系列里,他找到了適合自己的水墨語言。《收工》系列是王彪向生活再出發。

王彪說:“回想我的水彩畫《收工》系列創作,已走過了二十年,充滿了迷茫、無奈、曙光、希望和欣喜,五味雜陳,就是沒有放棄。”

他叮嚀自己到生活中去,到一線火熱而鮮活場景中去,融入新時代,對人生、人性、人類家園共同命運作出新的思考。他數次赴蕪湖造船廠、淮北煤礦、商合杭高鐵大橋工地。

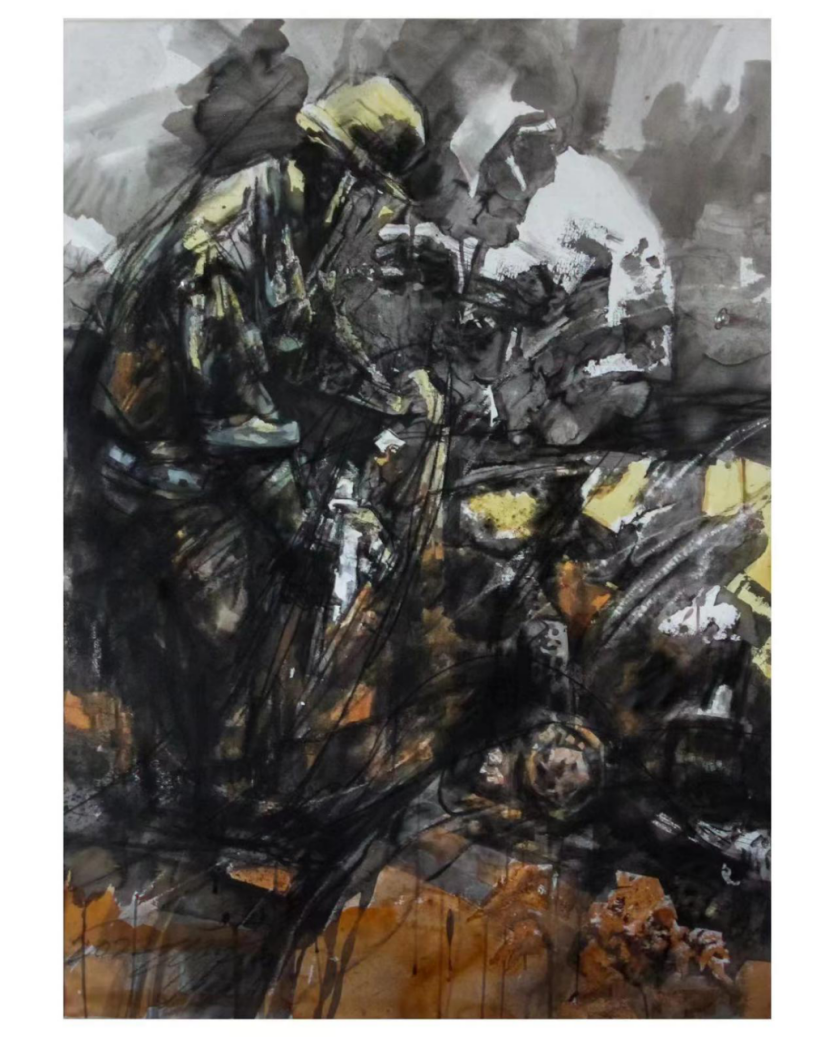

作為現實主義工業主題題材,工人工地生活隨著時代發展,也有了很大改變,那么,對內容與形式關系要作更多有意味的探索,在表現方式上注重激情的直覺,多些感悟或冥想,在繁復的筆墨中,王彪主張減法的簡約主義思維。純粹墨色為表觀造型手段,虛、實、濃、淡揮灑其間,否定世俗色彩運用和冷暖關系處理,成為他簡約至上的創作原則,黑與白,人物造型與水墨,自由翱翔。王彪說煤礦工人是與黑色的煤打了一輩子交道,這恰巧與中國畫的墨色有關系,中國畫中墨分五色與中國人文精神和審美情趣有關系。創作之前看著刷滿水的水彩紙,氣韻已在畫面上激越,第一筆墨色在畫面流淌印象式的朦朧時,讓他心動,墨色隨著意念,層層勾勒出栩栩如生的形象,形成新的藝術生命,整個畫面有著色彩不具備的優勢。筆觸是創作過程中跳動的烙印,既是物象又是筆跡,從物象束縛中解放出來,更加自由,能直接表達情感,可作為一個獨立審美主體出現。畫面人物造型團塊具有體量感、厚重感、蒼茫感,畫面節奏有如貝多芬英雄交響曲,強烈地表達人物的命運,從具象人物位置開始,運用水墨揮灑肆意,抓住畫面瞬間產生的水與墨、墨與色之間留白,參差幾何形肌理美,用干筆、皴、擦、點、染,從自然的直線與曲線中,獲得極強的張力美感,虛的不空,不乏味,實的造型準確有意味,像寶石那樣晶瑩而又匠心獨運。最后調整畫面時,用書寫手法,增添純橘紅色讓畫面增輝,等畫面干透后局部刻畫、打磨,從局部到整體再從整體到局部,以臻完美。從2010年到2020 年十年時間,王彪先后完成了一百多幅水彩畫《收工》系列作品。數量與質量,都達到他創作的一個峰值,是他幾十年水彩畫創作的重要成果。

安徽省文聯、省美協,為了申請承辦2024年第十四屆全國美術作品展水粉彩畫展,在全省挑選了五名藝術家的水彩畫作品,作為展現安徽省水彩藝術在全國水彩畫方面的成就和貢獻素材,王彪和父親以實力成為五位中的兩位。王彪為父親推送的作品是中國水彩百年展的《秋山秋水》和他的第八屆全國美術作品展《秋韻》,他自己推送的是第十三屆全國美術作品展獲獎提名的《收工》之九十六。2023年10月,申辦成功,成為安徽省在中華人民共和國成立以來美術界一大盛事,也將是安徽省文聯、美協舉辦的最高級別的一次美術作品展。

王彪與他父親王大仁,這對安徽畫壇父子兵,一生水墨為征程。優秀的畫家,畫到最后,就是畫自己的內心。他們父子因為內心無塵,呈現的畫面格外純凈。兒子的“人物”,父親的“風景”,已然成為安徽水彩畫壇無可替代的存在,愚以為其影響之深遠,終將被時間證明。(董金義,筆名荊毅,中國作家協會會員,資深書畫評論人)

編輯:代海豐