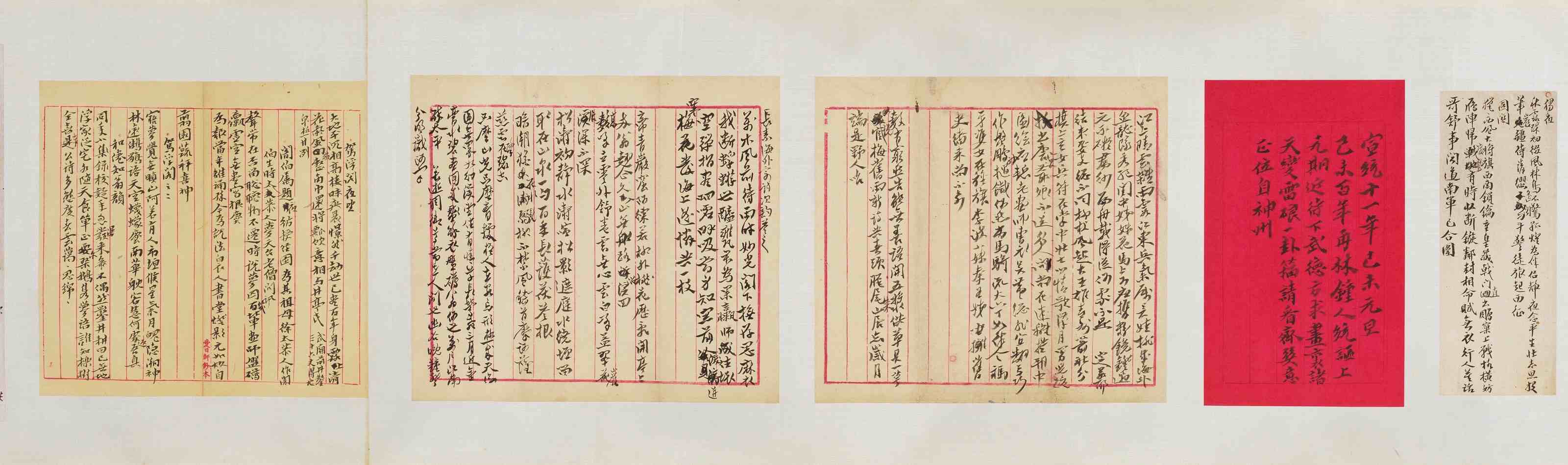

沈曾植詩文稿

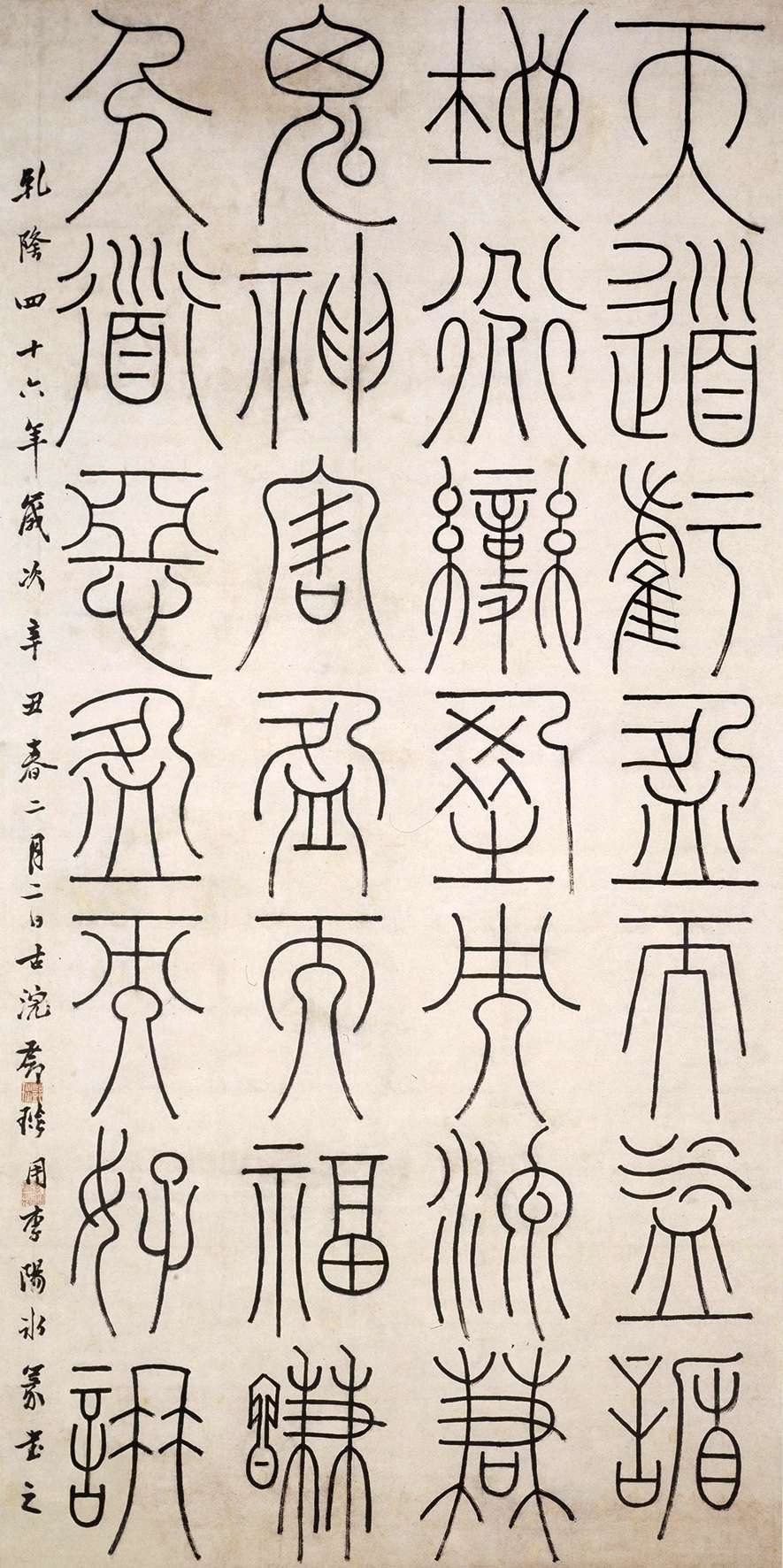

鄧石如《篆書謙卦軸》

每個時代的書法創(chuàng)作批評都與其所處時代的文化生態(tài)有著密切關聯(lián)。毋庸諱言,近些年來,書法藝術領域的批評開展得并不十分充分和健康,存在著諸多觀念誤區(qū)。這主要表現(xiàn)在書法批評的道德倫理化、功利化和書法批評上的粗鄙化、非學理化方面。那么新時代書法創(chuàng)作批評如何重新出發(fā)?究竟如何尋求書法批評的學術定位,并從不同文化生態(tài)關聯(lián)中去考察書法創(chuàng)作的性質、形態(tài)、功能及其嬗變?用更鮮明的歷史意識、審美意識和問題意識來看待書法批評,顯然有助于書法批評的良性建構,促進書法事業(yè)健康發(fā)展。

書法批評不可缺少史學眼光

書法批評離不開歷史的眼光和史學支撐,無論是從古代書史立場還是從現(xiàn)當代書史立場來看,書法批評都與書法史學構成一個整體。而書法批評作為書法史學整體結構的重要部分恰恰構成書法史學的核心內容——價值判斷,即書法史觀。如唐太宗李世民的《王羲之傳論》以新的批評視野,扭轉了王羲之在南北朝時期沉浮不定的書史遭際,一舉將其推為“書圣”,從而對唐以后整個書史的發(fā)展產生了深遠的影響。再如晚唐五代“逸格論”對北宋尚意書風的先導作用,元代趙孟頫書法復古主義對南宋書法的反撥,以及阮元南北書派論、傅山“四寧四毋”理論、康有為“崇碑卑唐論”等,都可視作書法批評對書史的干預。而一部書法史也正是因為始終存在著書法批評的有效實踐干預,才能夠生發(fā)出持久的活力。

近期由上海書畫出版社出版的《現(xiàn)代書法家批評》一書便恪守對書法批評歷史意識和問題意識的批評原則,以期對現(xiàn)代書法史上有影響的101位書家做出實事求是的批評。在該書主編、中國書法家協(xié)會學術委員會委員姜壽田看來,現(xiàn)代書家所承受的書史壓力在很大程度上要超過古代書家。他們面對的是書法在近現(xiàn)代文化轉型中所產生的前所未有的新變局——書法與傳統(tǒng)文化的斷裂,士大夫階層的消失與書法泛文化語境的隱退,碑學危機與碑帖兼融,書法的邊緣化與實用、審美的兩難,書法的現(xiàn)代性與文化制約等。

“以上書法變局都使現(xiàn)代書家處于一種復雜化的現(xiàn)代性問題情境中。因此,對現(xiàn)代書家的批評便需要緊緊圍繞上述書史情境而展開,在這里任何來自批評者個人的審美趣味都顯得無足輕重,因為它無法有效地解釋一個書家的創(chuàng)作動機和書史效果,并對其全部創(chuàng)作行為給出合理的價值判斷。”姜壽田表示,在書法批評的實踐中,會獲得一種超越性的歷史意識和問題意識,因而,真正意義上的書法批評在任何時候都不會是簡單、個人化的肯定和否定,而應該包含著史學的思考。

審美判斷與學術洞悉同樣重要

對歷史的批評,需要一種建立在豐厚學養(yǎng)基礎上、基于審美的判斷力,即能夠給過去的書法家以正確的歷史地位和正確評價;而對于當下的批評,則需要一種活躍的、敏銳的鑒賞力,即我們常說的“洞見”。理想的批評應該二者兼?zhèn)洹?/p>

多年從事當代古文字書法創(chuàng)作和研究,中國書協(xié)篆書委員會委員劉顏濤對篆書創(chuàng)作的審美與批評有著自己的見解。他談到,3000多年的中國篆書書法史,從殷商契刻的甲骨文字,到商周刻鑄的青銅銘文,再到秦漢石刻篆書,直至群峰林立的清人流派篆書墨跡,這些古文字書法在發(fā)展的歷史長河中,與后來出現(xiàn)的其他書體碰撞、交匯、融合,既得到了激活和豐富,又賦予其作為古文字書法藝術的本體特征和優(yōu)勢。可以說,所有的藝術審美風格,諸如司空圖《二十四詩品》中的雄渾、沖淡、沉著、高古、典雅、勁健、豪放、疏野、飄逸等,或者由金學智引發(fā)出來的《新二十四書品》中的工巧、天真、豐肥、自然、沖和、拙樸、姿媚、險峭、倔強、瘦硬等,都能從篆書的歷史文本中找到與之相對應的審美載體。

立足當代書風更強調“抒情”的自覺,即所謂的“今人尚情”的審美立場,劉顏濤指出,當下篆書創(chuàng)作存在著兩種有違時代審美的傾向:一種是機械化、表面化地模仿前人所謂的篆引古法,片面地強調學術性而忽視藝術性,這多表現(xiàn)在書寫工穩(wěn)型靜態(tài)篆書中,一收就“死”;另一種是過度地追求筆墨視覺沖擊力,片面地強調藝術性而忽視學術性,這種傾向多表現(xiàn)在寫意型動態(tài)的篆書中,一放就“亂”。對此,劉顏濤認為,篆書書法藝術創(chuàng)作應該以史為鑒,從鮮活流動的篆書發(fā)展史中,追求“熔古鑄今”。學術要追求有藝術性的學術,藝術要追求有學術性的藝術,篆書創(chuàng)作的精神氣象、人文情懷和文化厚度,應該體現(xiàn)在其學術性與藝術性的完美結合中。

可見,從審美原則上講,每一位批評家都可以保持個人的審美趣味乃至偏見,但這種審美趣味和偏見一定是在某種“文化—審美”的框架中進行的,只有在這個層面,才能形成當代書法批評的有效實踐。

當代書法批評何以形成體系

如今,書法創(chuàng)作已經(jīng)形成了鮮明的創(chuàng)作場域,在這個場域里,各種創(chuàng)作理念、手法紛呈,甚至形成某些風氣、習氣。相較之下,書法批評卻沒有建立一個真正意義上的批評場域。究其原因,福建師范大學美術學院教授朱以撒認為,進入書法批評場域的究竟是一些什么人,他們的知識構成、素質體現(xiàn)、批評理論儲備如何,以及在書法批評中倚重哪些方法、方式,都缺乏考量,這就造成了書法批評的場域模糊不一——當我們閱讀一篇文章時,它是批評屬性的,還是其他類型的文字?有時使人茫然莫辨。

誠然,書法批評需要一個良好的場域。這是一個很大的精神空間,批評家在這個空間中要感受到批評的獨立不倚和力量,使書法批評的出現(xiàn)成為一種自覺。朱以撒指出,目前書法批評最讓人不滿意的當屬批評力的缺乏。譬如質疑書法批評流為對書法創(chuàng)作的敘述,敘述的范圍含納書法家的書法生活進程。敘述中常見的還有重復常識、征引常識,無意中減弱了批評所占的分量,擠占了批評語言具體存在的空間。書法批評需要有否定的內質存在,需要通過逐漸遞進深入批評。如果只是敘述,就不具有批評的身份。“這就牽涉到如何建立一個書法批評文體的問題,既然書法批評是以批評語言來進行的,它就需要有落于實處的文體的鮮明特點。書法批評是一種原創(chuàng)寫作,它不必像翻譯文本那樣借助已經(jīng)形成的文本去‘忠實原著’。書法批評是一種重新啟動,在有約束的彰顯和肯定中深刻質疑與否定、發(fā)現(xiàn)與揭示。”朱以撒說。

如何構建當代書法的評價體系?顯然這個體系至少應經(jīng)得起邏輯、學理、歷史三個不同層面的嚴格檢驗。邱振中曾在《書法中的批評與書法中的理想》一文中指出:“邏輯層面指的是文理通順,證據(jù)充分,論證嚴密。這是作文起碼的要求。談到學理,則進入學術、思想的層面,這里的問題小到一個概念、一個句子,大到一種觀念、一部著作,它們往往與邏輯問題糾結在一起。歷史的檢驗當然不是我們此刻能夠進行的,它只是存在于我們所設想的歷史中,但也同時存在于每一位作者和讀者的心中,它首先是作者根據(jù)自己對這一領域歷史的知識而對自己提出的要求。”

編輯:陳燁秋