金牛賀歲,翰墨迎春。元月30日,由安徽省書法家協會學術委員會、亞明藝術館主辦,淘藝商城、掇英軒協辦的“溯古追今——史培剛安徽古代經典書法遺存研究匯報展”將在亞明藝術館展出。為配合疫情防控相關措施,展覽不舉行開幕式,觀眾實行限量、錯峰觀展。

史培剛2015年入選安徽省宣傳文化領域文藝拔尖人才以來,全力承擔了“安徽古代經典書法遺存研究”課題研究。他遍訪安徽名山大川、各地博物館及米公祠、鐵硯山房等遺址,搜尋摩崖石刻、碑磚銘文和名家墨跡,按照從春秋戰國到清代末期的時序選擇代表性經典遺存進行研究,將其綜合價值特別是書法藝術價值進行以我為視角的發掘闡釋。此次展覽旨在以書法的形式呈現項目研究內容,體現史培剛溯古追今、我書我心的藝術追求理想,以實際行動向建黨100周年獻禮。

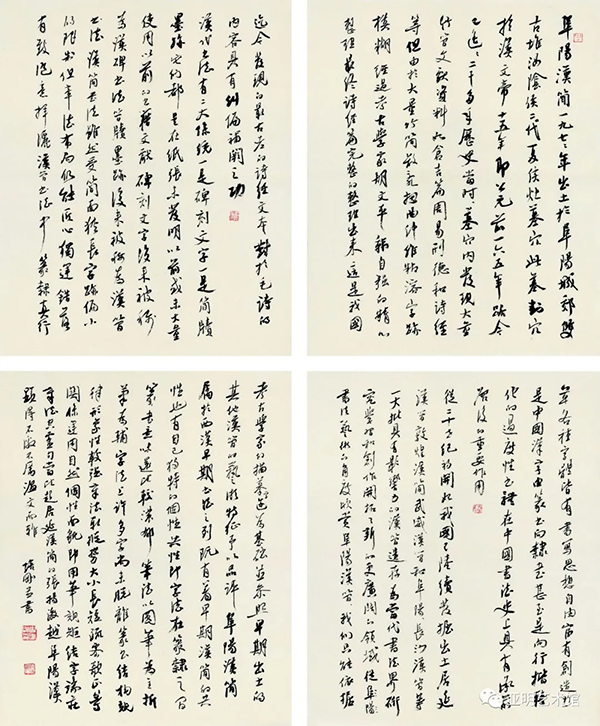

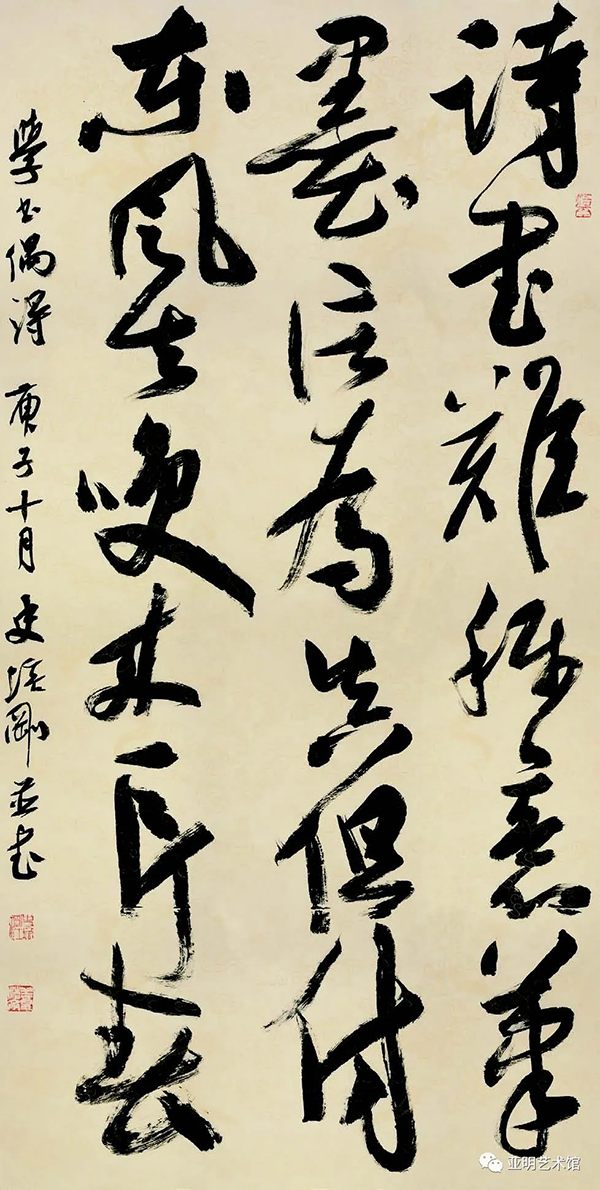

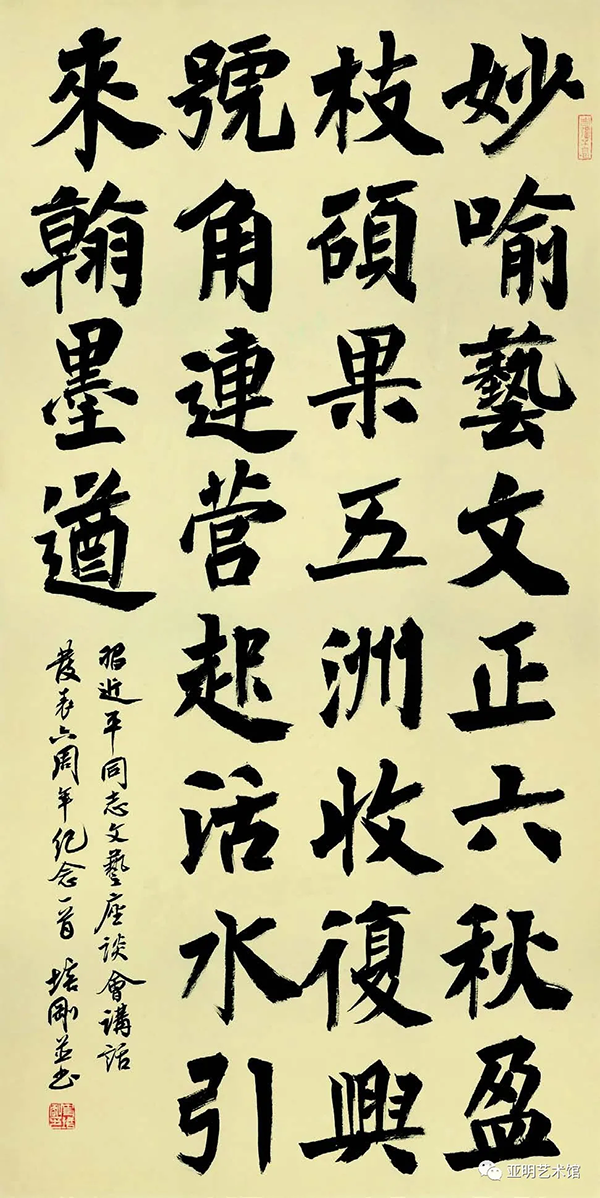

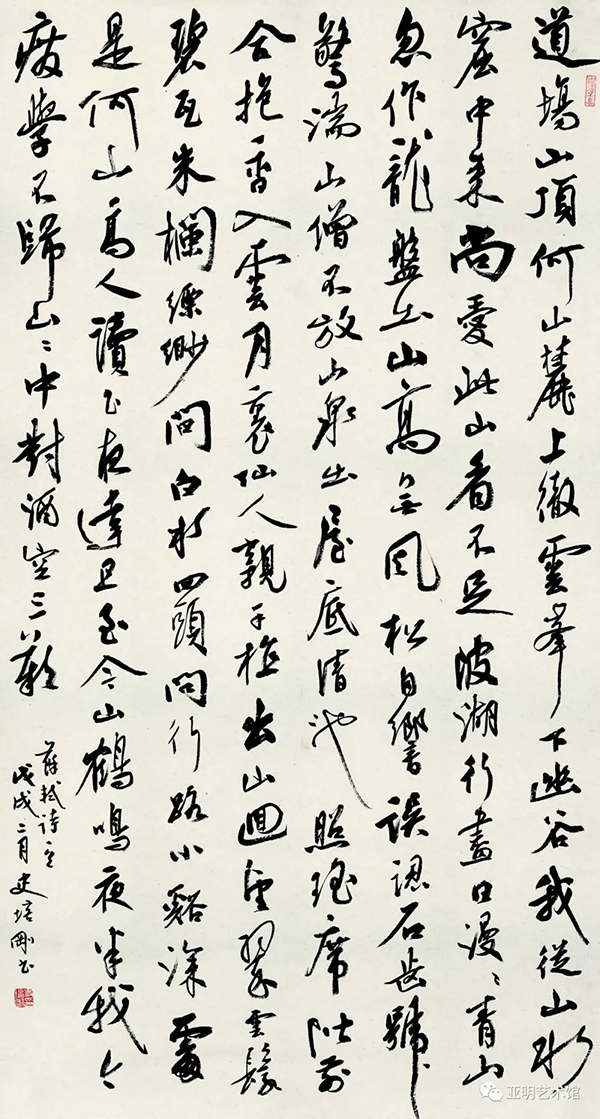

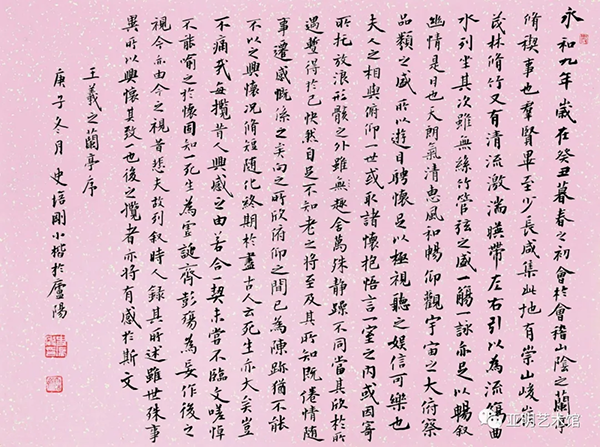

展覽共展出50幅“書寫技術”和“書寫內容”珠聯璧合的作品,分經典書法遺存研究文章、自作詩詞、古代名家詩詞三大版塊。安徽書法遺存鑒賞短文,多以行書或小楷書呈現,注重平實自然書寫,以便于識讀和應用。自作詩詞和少數古代詩篇,則多半講究藝術變化和審美表現,不僅運用真行草隸多種書體寫之,而且在章法、筆法、墨法及尺幅大小上都融入了自己的思考和處理。這類作品有的不激不厲,清雅流美;有的古拙樸茂,雄渾厚重;還有的簡凈瀟灑,勁健奔放,可謂清晰地記錄和反映了史培剛對書法藝術苦思敏求,不懈探索的腳步和身影。

著名學者錢念孫先生特別為此次書展撰文《以文潤書天地寬——史培剛“溯古追今”書展漫談》,他說:“作為矢志攀登書法藝術高峰的書家,培剛在日課揮毫之余,花大力氣研讀散落江淮大地的古代經典書法遺存,學習以舊體詩詞的形式抒發懷抱、吟詠時代。這種重視‘書外功夫’,從各方面提升自己文化底蘊和藝術修養的努力,以文化浸潤書法、以學術滋養書藝,已初步顯現‘潮平兩岸闊,風正一帆懸’的壯闊氣象和發展勢頭。相信以他的聰慧和勤勉,會為繁榮書法藝術奉獻他的探求和貢獻。”

部分作品

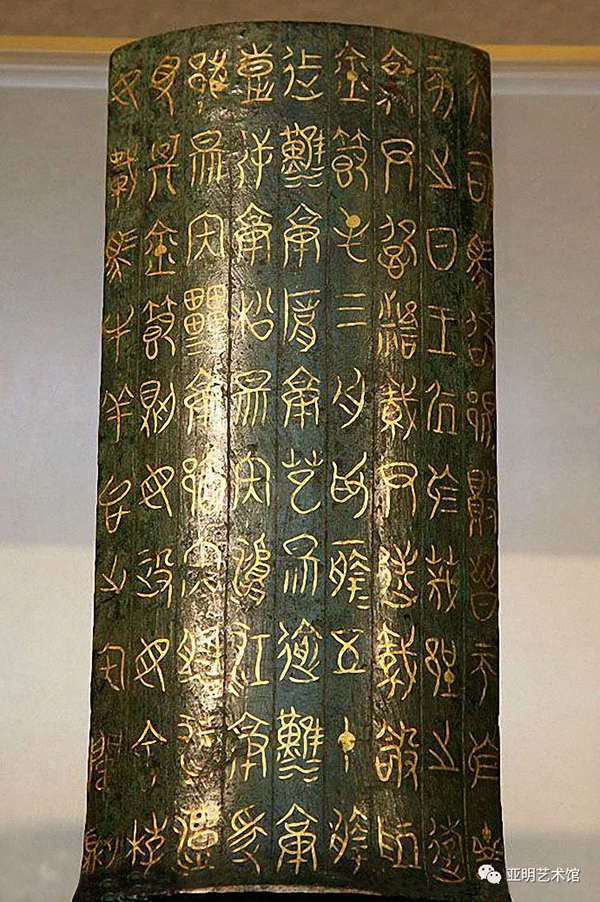

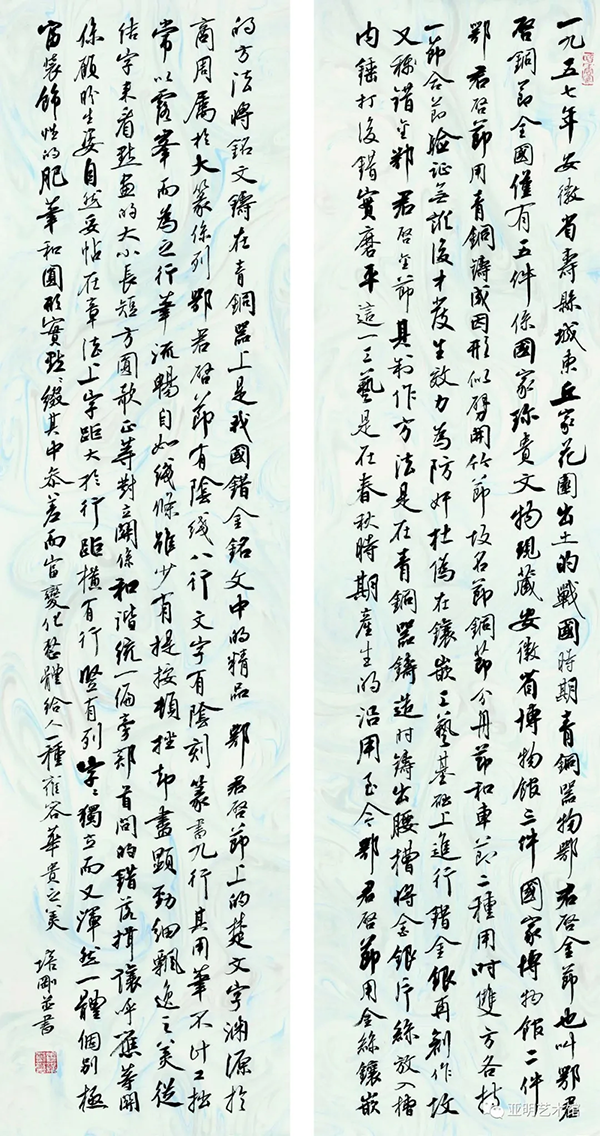

1957年安徽省壽縣城東丘家花園出土的戰國時期青銅器物“鄂君啟金節”,也叫鄂君啟銅節,全國僅有五件,系國家珍貴文物,現藏安徽博物院三件、國家博物館兩件。

鄂君啟節用青銅鑄成,因形似劈開的竹節,故名“節”。銅節分舟節和車節兩種,用時雙方各持一半,合節印證無訛才發生效力。為防奸杜偽,在鑲嵌工藝的基礎上進行“錯金銀”再創作,故又稱“錯金鄂君啟金節”。其制作方法是在青銅器鑄造時鑄出腰槽,將金銀片、絲放入槽內,錘打后錯實磨平。這一工藝是在春秋時期產生的,沿用至今。鄂君啟節用金絲鑲嵌的方法將銘文鑄在青銅器上,是我國錯金銘文中的精品。

鄂君啟節上的楚文字,源于商周,屬于大篆系列。鄂君啟節有陰線八行,文字有陰刻篆書九行。其用筆不計工拙,常以露鋒而為之。行筆流暢自如,線條雖少有提按頓挫,卻盡顯勁細飄逸之美。從結字來看,點畫的大小、長短、方圓、欹正等對立關系和諧統一,偏旁部首間的錯落、揖讓、呼應等關系顧盼生姿,自然妥帖。在章法上,字距大于行距,橫有行,豎有列,字字獨立而又渾然一體。個別極富裝飾性的肥筆和圓點點綴其中,參差而富變化,給人一種雍容華貴的美感。

流沙箋(掇英軒制)

137×34cm×2

2020年

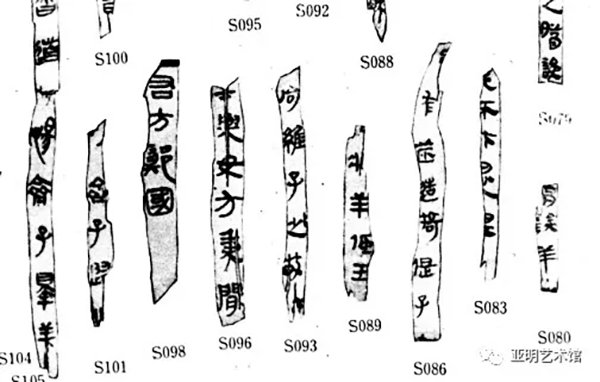

漢代的書法有兩大系統,一是碑刻文字,一是簡牘墨跡。它們都是在紙張未發明以前或未大量使用以前的書籍文獻。碑刻文字后來被稱為漢碑書法。簡牘墨跡后來被稱為漢簡書法。漢簡書法雖然受簡面狹長、字跡偏小的限制,但章法布局仍能匠心獨運,錯落有致,隨意揮灑。漢簡書法中篆、隸、真、行、草(章草)各種字體皆有,書寫思想自由,富有創造力,是中國漢字由篆書向隸書,甚至向行楷轉化的過渡性書體,在中國書法史上具有承前啟后的重要作用。從20世紀初開始,我國已陸續發掘出土了居延漢簡、敦煌漢簡、武威漢簡和阜陽漢簡等一大批具有影響力的漢簡,為當代書法界研究、學習和創作開拓了新的更廣闊的領域。從書法藝術的角度欣賞阜陽漢簡《詩經》,我們只能依據考古學家的描摹字跡為基礎,并參照西漢早期出土的其他漢簡的藝術特征予以品評。阜陽漢簡屬于西漢早期漢簡書法之列,既有著與早期漢簡書法的共同特征,也有著自己的獨特的個性面貌。共同特征即字法在篆隸之間,篆書的意味仍比較濃郁。筆法以圓筆為主,折筆為輔。字法上許多字尚未脫離篆書結構,形象性較強。章法取縱勢,大小長短、疏密欹正等關系運用自然。個性面貌即用筆規矩,結字端莊。章法空靈勻當,比起居延漢簡的張揚激越,阜陽漢簡則顯得不激不厲、溫文爾雅。

紙本

40×33cm×4

2020年

金銀印花箋(掇英軒制)

137×68cm

2020年

金銀印花箋(掇英軒制)

137×68cm

2020年

紙本

180×94cm

2018年

銀粟粉蠟箋(掇英軒制)

32×44cm

2020年

安徽阜陽人。自署養浩齋主,研究生學歷。現為國家一級美術師,中國文藝評論家協會理事、書法評論委員會委員,中國書法家協會會員,中華詩詞學會會員,中國楹聯學會會員,安徽文藝理論研究室主任,安徽省文藝評論家協會副主席,安徽省書法家協會學術委員會副主任,安徽省文史館書畫研究員。

作品先后入選毛澤東同志誕辰100周年書法展(獲三等獎),全國第六屆、第八屆書法篆刻展覽,首屆中國書法蘭亭獎大展,首屆全國青年書法篆刻展,首屆“杏花村汾酒集團杯”全國電視書法大展,首屆“皖北煤電杯”全國書法大展(獲優秀獎),第二屆全國行草書大展,紀念鄧小平誕辰100周年全國書法展(獲優秀獎),首屆世界華人藝術展等全國及省級展覽50多次。作品先后被人民日報社、人民大會堂、軍事博物館等國家級單位收藏,被承德詩墻勒石刻碑;《書法》《書法世界》《書法報》《書法導報》等多家新聞媒體專題介紹。2004年應邀隨中國青年書法家代表團訪問韓國。個人先后獲得安徽省社會科學文學藝術獎、“蘭亭諸子”十人獎,“書法進萬家”全國先進個人、安徽省首屆優秀青年書法家、安徽省文藝拔尖人才等榮譽。曾出版《史培剛書法作品集》,擔任《文藝百家談》執行主編、《當代書法評價體系建設》編委,并在各類專業媒體發表文藝理論評論文章數十篇。

編輯:朱春玲