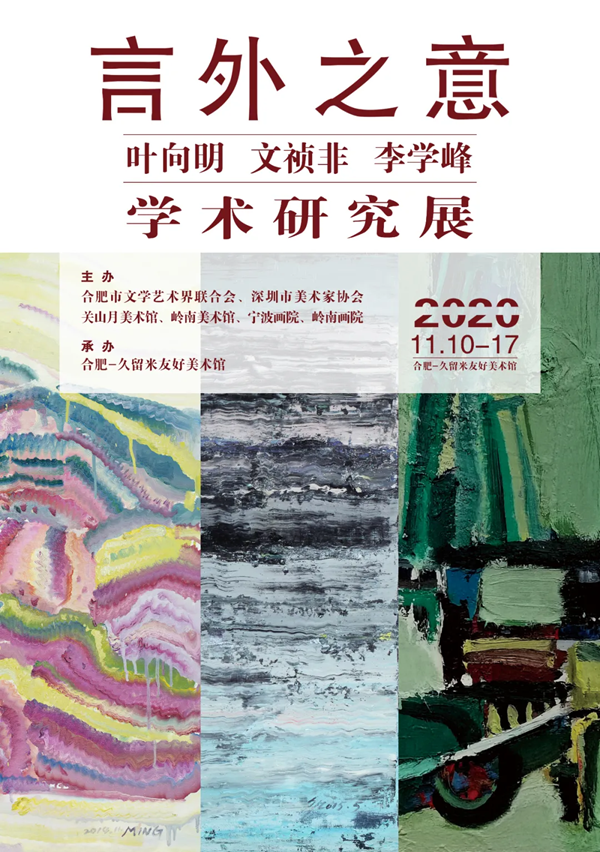

合肥市文學藝術界聯合會 深圳市美術家協會 關山月美術館、嶺南美術館 寧波畫院、嶺南畫院 - 承辦單位

合肥-久留米友好美術館

- 展覽時間

11月10日-17日(12日下午3:30開幕)

前 言 談及20世紀西方哲學的“語言學轉向”,瑞士語言學家索緒爾用結構主義研究語言學的方法讓我們了解到人類語言中所蘊含的潛在的文化結構,即社會的“思想結構”。此種方法推動了各個學科領域對自身固有范式的革新與反思,藝術領域亦不例外。中國繪畫自古蘊含博大精深的文化內涵,如果用后現代語言學的視角反觀中國語言文化中所承載的文化結構與藝術發展的密切關聯,會對我們有更多新的啟示。 “言外之意”本指在話語中所描述的表層意義之外另有其他深意沒有直接表明。如從繪畫或具體到“寫意油畫”領域分析,畫家無論通過何種繪畫語言形式,無論是書寫、潑灑、厚涂、刮擦以及利用文化符號的隱喻,最終所追求和表達的立腳點均指向了繪畫語言之外的“意象”或“意境”,而這個“意”,早已滲透在中國的語言文化結構中。本次“言外之意”學術研究展正是基于對三位參展藝術家不同形式的繪畫語言的深入分析,探究他們在繪畫語言中所潛藏的文化結構和意義指向,他們結合中西方不同的繪畫語言,在“能指”的具象與抽象的塑造間,最終均呈現出“所指”意指作用所要表達的意義。 李學峰和文禎非在繪畫語言的選擇上有很多相似之處,他們均喜歡用大畫刀來刮擦塑造畫面,所不同的是,李學峰比較重視油畫材料本身不斷覆蓋擠壓后形成的參差色面和凸凹縫線,注重畫面的厚重感和反復塑造后形成的穩定的色層以及肌理的結構,在周而復始的材料語言的厚層之下,尋求意象維度的多種可能。而文禎非更關注在其繪畫中對具象形象辨識度的破除,他運用刮刀反復刮涂畫面形成模糊與抽象的紋理質感,在此之上再次塑造具象的形象與內容,然后再次利用刮刀刮擦涂抹,使不同階段畫面中所塑造的具象形象層層疊疊隱藏在抽象的劃痕之下,以此建立起其在具象與抽象之間所找尋的意境與意象的精神指向。葉向明的繪畫與以上兩位藝術家迥異,他在數十年的繪畫中始終敏感于語言符號的生成和文化代碼的序列編排,在深沉的理性建構中蘊藏激越的感性驅動,使其塑造的“文化符碼”與其自身的情感經歷以及當下的切身感受密切相關,在符號的能指與所指間,建構起一套自己的語言結構和表意方式,在斑斕的色彩與精煉的筆痕間,塑造出抽象與具象繁復疊壓的密集結構。 以此觀之,三位藝術家在長期的繪畫實踐與探索中,逐漸形成符合自身性格特征和文化訴求的繪畫語言方式,最終展現出迥異的繪畫面貌和獨具辨識度的風格特質,而在這些紛繁的語言之下,凝聚的卻是藝術家們對于“言外之意”的長期尋覓與終極的表達。 范曉楠寫于北京工作室 2020年8月25日 畫家簡介及部分作品欣賞 葉向明

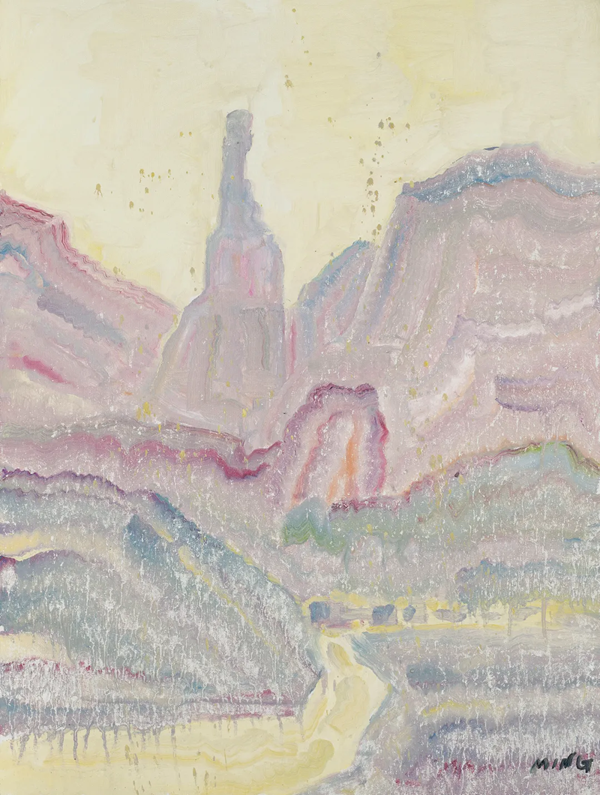

出生于中國廣東,1986年畢業于廣州美術學院,工作生活于北京、廣東,現任嶺南畫院院長、嶺南美術館館長。

主要個展及群展:2012年“記憶的投影—葉向明油畫作品展”(珠海古元美術館)。2014年“開放的毛孔—葉向明當代油畫作品展”(深圳關山月美術館)。2017年“文脈傳薪—中國寫意油畫名家作品研究展(中國美術館)。2018年“眾妙之門——中芬當代藝術展(芬蘭·赫爾辛基)。“新感觀主義——中國當代藝術作品展”(奧地利·維也納)。“抒情的禮物—葉向明抽象表現主義作品展”(瑞士·巴塞爾)。2019年 “釋放的能量”葉向明油畫作品展”(中國國家畫院美術館)。“繪畫的邏輯性——當代繪畫生成的意義“展(蘇州金雞湖美術館)。“精神圖式—首屆中國寫意油畫雙年展”(吉林藝術學院美術館)。 “寫意·符號—-葉向明藝術展”(意大利·羅馬視域藝術空間)。 “歷史的凝視——再訪當代中國藝術”(深圳木星美術館)。2020年“在思想中—中國藝術的思想史與方法論(廣東美術館)。

布面油畫

2015年

記得一個詩人談到藝術之功能時說:藝術作品不是壓抑的釋放,就是憧憬的希望。我們在欣賞向明作品時,就會發現向明的作品中二者兼備,既有“壓抑的釋放”同時也兼有“憧憬的希望”。他的畫面即是陰郁壓抑的藍色和歡快愉悅的粉紅相間。藝術是內心苦悶的釋放,是生存在齷齪丑陋現實中所存的唯一希望,向明希望自己永遠地陶醉在愛和恨交織的網之中,擺脫那些內心的糾結郁悶,忘卻那些抗爭的無奈。外表溫和而內心充滿叛逆的向明,就是要挑戰世俗的偏見。他毫不猶豫地把人們認為最為艷俗的玫瑰紅色徑直地毫不隱飾地鋪在了自己的畫面上,并且在畫面上以松動的色塊以及跳躍的筆觸,不斷地營造那和升騰漂浮的氣氛。向明認為大俗方能大雅。他覺得這矛盾對立的色彩就是自己的矛盾內心的表白,他覺得只有這種“曖昧“的色彩最貼近自己的赤裸裸的內心——那就是愛恨交織的情感。在畫面中強調互補關系,尤其在藍色的基調下,突顯玫瑰色的視覺意義,好讓畫面“閃爍著一種似乎從內部透射出來的隱約之光,使作品具有奇特性”。向明的創作奇妙地把有藍色的冷峻和憂郁和粉紅的升騰與歡樂交織在一起。他經營的畫面悲欣交集,揚抑兼備。向明津津樂道的是玩弄“線條”,他最擅長使用活躍、自由,最具有東方氣韻的線條。他覺得線條最自由,粗拙而短促的線條可以隨心所欲地在畫布上勾勒、展開。他為了描繪的書寫暢快可以犧牲物像的形體,為了畫面的節奏,可以任意地排列屬于他專有的符號化的花與人。對他來說,那些迂回往復的線是他創作的主要手段。是否有意地將中國傳統的傳統融入到自己的繪畫實踐中,這點向明也說不清楚。無論如何,線條是他的最愛,這也許就是天性。正如向明自己說的“這是骨子里面反映出我的風格是由一個東方人的基因決定的。”

2019年3月

(作者系北京當代中國寫意油畫研究院副院長、天津美術學院教授)

2010-2017年

文禎非

藝術活動:分別在廣州美術學院美術館(廣州)、天津美術學院美術館(天津)、徐悲鴻紀念館(北京)、陜西省美術博物館(西安)、山東省美術館(濟南)、深圳畫院美術館(深圳)、嶺南美術館(東莞)、古元美術館(珠海)、莞城美術館(東莞)、左右美術館(濟南)、大芬美術館(深圳)、深圳大學美術館(深圳)、肇慶學院美術館(肇慶)、羅湖美術館(深圳)、深圳蓋·畫廊、深圳多道畫廊、深圳侯寶齋、深圳EPC藝術空間、深圳麗禾藝術空間以及美國西雅圖崗納樂茲船畫廊和紐約等地成功舉辦文禎非作品展。同時,繪畫作品分別參加省市和國家級美展若干次以及在十多個專業美術期刊上發表,部分作品并被私人和專業美術機構收藏。

2016年

畫家自述

由于數碼相機和電腦的廣泛應用,今天又有立體打印機的出現,想要達到我們預期的畫面效果和造型,跟過去比起來容易了很多;藝術家具備敏銳的視覺判斷和獨立的思想觀念顯得尤其重要。

在當今語境下,單純描摹自然或復制前人,沒有觀照和自己的表達,照葫蘆畫瓢,那是沒有意義的。

手段和材料極其豐富的今天,作為西方傳統繪畫媒介的油畫進入中國百年來,每一代中國油畫人都把西方的觀念和手段拿來與之融合,使其煥發新的魅力和無限可能。一方面可以繼續保持和維護油畫的基本形態,另一方面也可以借助多媒材進行合成,重建視覺經驗和審美情趣。

繪畫的功能和目的指向是藝術家首要解決的問題,藝術家時常要回歸到繪畫的初衷和原點去思考、去自省。

油畫

2017年

李學峰

1971年出生于中國內蒙古。畢業于內蒙古大學藝術學院。中央美術學院材料藝術工作室。中國美術家協會會員。國家二級美術師。北京當代寫意油畫研究院理事。

獲獎:第十一屆全國美展獲銅獎;第十二屆全國美展獲提名獎;第三、屆全國青年美展獲優秀獎;第四、屆全國青年美展獲優秀獎;第五、屆全國青年美展獲優秀獎;首屆中國美術家協會會員展獲佳作獎;中央美術學院造型學院畫室藝術傳承獎;中央美術學院造型學院馬利藝術獎;造型藝術新人展獲新人提名獎;內蒙古薩日納獎;大連美術學術獎寧波文藝獎金獎。收藏:中國國家博物館;中國國家畫院;中國美術館;中央美術學院;寧波美術館;內蒙古美術館等機構。

2013年

2020年

我看學峰

砂金

在學峰的作品里,繪畫語言的重要性得到特別強調。內容與形式沒有僵化地界定,而是呈現出一種整體性的抒情與詩意。造型和色彩是牢固地結合在一起的。這種以“材料”切入的美感和形象思維,帶給我們新的繪畫感覺。同時,以此來組織形象、擴展結構、激活色彩、渲染意蘊,使學峰的藝術表現掙脫了簡單地繪畫空間制約,獲得了相對更自由,更富于藝術表現的畫面效果。

學峰的近作讓我們更多地感覺到他的作品中浸透著鮮活地藝術人格魅力。發自內心的情感與神韻,更加凸顯他的真實、坦率、深厚與自然。這些年來的不斷進取和刻苦學習,體現在他對藝術真理的不懈地追求與實踐中。尤其是站在美院的這個學習平臺上,我感覺到他已經明確找到了自己的突破點;從材料美感入手、準確地把握材料在藝術創造中的獨特的語言形式、構建了新型的繪畫語言結構。以此為基礎強調自己對材料美感所激發的繪畫感覺、達到有鮮明個性的藝術表現。這幾年來他進行了許許多多地材料實驗、也涉及了諸如抽象、寫意、寫實等各個繪畫語言結構范圍。因此,能得到許多行家和同道們的贊許和認可也絕不是偶然。

我一直認為:被稱做“藝術家”的人們,畢生要努力做的事,莫過于對自身喜愛的藝術語言的追求、提煉與完善。或者說,一個藝術家的使命就是藝術創造。而藝術創造,實際上就是破譯未知的難題,是對主動選擇的目標的知難而進。—既不愿踩著別人的腳印走,不照抄別人,也不重復自己。藝術家的人格魅力,體現在他在完整地表現了自己的個性和內心世界的主觀感受的同時,又在不負于歷史和文化的使命中體現自己的社會人生價值。

讓我們與學峰一起努力吧。

(作者系中國油畫學會理事,內蒙古美術家協會副主席)

2020年

編輯:朱春玲