10月23日至11月8日,由蘇州市文聯、蘇州市相城區委宣傳部聯合主辦的“遷想妙得——顧愷之藝術精神中國畫邀請展”在蘇州市相城區御窯金磚博物館舉辦。展覽邀請了來自全國各地70余位老、中、青畫家以顧愷之藝術精神為主題思想進行的創作,作品內容包括人物、山水、花鳥,既有對于傳統的繼承和發揚,也有對于新藝術語言的探索和嘗試。

顧愷之對中國美術的影響是貫穿于整個美術史的。近半個多世紀以來,隨著研究手段豐富和科學技術進步,對顧愷之的研究取得一些有學術價值的成果。尤其是對《女史箴圖》《洛神賦圖》《列女仁智圖》是否為顧愷之所作,許多研究者提出了諸多疑點,這可能是歷史留給人們永遠的謎團。隨著時間的推移,我們期待更多學者和專家的研究。但可以肯定的是,顧愷之的繪畫藝術是那個時代公認的代表,他的繪畫技法也直接影響了隋唐兩宋繪畫的發展。即使顧愷之的作品確定完全失傳,沒有留下任何研究其繪畫藝術可靠的圖像依據,僅憑借他的美學思想,依然能夠對中國繪畫的創作發展和審美追求提供最有價值和成長方向的力量支撐。他所提出的“以形寫神”“傳神寫照”“遷想妙得”等理論觀點成為中國繪畫的審美核心,歷代中國畫家和美學理論家們沿著顧愷之所奠定的美學基礎和方向不斷深入完善,形成了代表東方文化的中國美學理論體系。

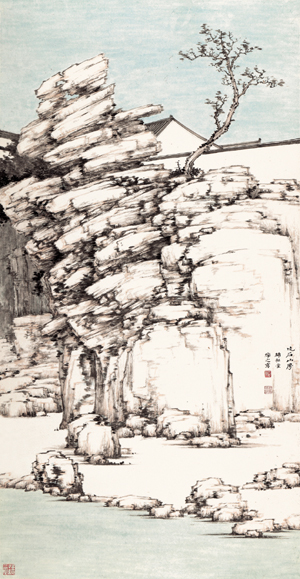

祈(中國畫)何夢瓊

顧愷之存世的美學畫論有《畫云臺山記》《論畫》《魏晉勝流畫贊》三篇,分別從不同角度闡述了他的美學理念。《畫云臺山記》是顧愷之最重要的一篇關于山水、人物畫的創作論述,該文對繪畫中情感升華與意境表現提出了明確要求;《論畫》是其對傳世名畫的品評,他把人物、山水、花鳥的次第難易做了歸納總結,還對表現人物神態和內心世界提出要求,并提出“遷想妙得”的美學思想;《魏晉勝流畫贊》是指導繪畫實踐的方法論,該文提出了“以形寫神”和“晤對神通”的美學思想。從三篇畫論來看,顧愷之美學思想標志著中國繪畫審美的基本形成,并對中國繪畫的寫意性表達奠定了基礎。宗炳提出的“含道映物,澄懷味象”,謝赫《古畫品錄》提出的“氣韻生動”,姚最《續畫品》提出的“心師造化”,李嗣真《續畫品錄》提出的“得妙悟于神會”,以及唐代張璪的“外師造化,中得心源”,張彥遠提出的“意存筆先,畫盡意在”等,這些都是在顧愷之美學思想之基礎上發展形成的。以上美學思想對藝術表現和情感升華在中國畫中的地位給予了很高的定調,要求藝術作品從描摹客觀物象的層面上升到情感思想表現,甚至更進一步升華為“天人合一”的哲學思考。這種強調藝術寫意性的美學思想體系成為指導和評判中國繪畫的創作主流,一直影響至今。

隨著20世紀東西方文化的交流碰撞,西方造型藝術引入中國的美術教育體系,這對于中國畫的發展提出了前所未有的挑戰和思考。對于中國畫引進西方造型手段正確與否的爭論現在依然還在進行,但是不可否認的是:在20世紀后半葉現實主義中國畫創作形成了一次前所未有的高潮并誕生大量經典作品,這些作品扎根于生活,深刻融入了藝術家情感生命的真摯表達,形成了一個時代的宏偉藝術現象。其中徐悲鴻的《愚公移山》、傅抱石的《江山如此多嬌》、李可染的《萬山紅遍》、石魯的《轉戰陜北》、方增先的《粒粒皆辛苦》、楊之光的《激揚文字》、劉文西的《毛主席和牧羊人》、何家英的《米脂的婆姨》都是其中的代表。這些作品雖然不同于傳統中國畫的表現手法,但在造型上受到西方現實主義繪畫形式影響,畫面的情感表達和藝術感染力方面又為中國畫創作樹立了一種新的樣式和標桿。這種樣式在幾十年中不斷發展豐富,并在中國傳統繪畫中尋找到一種更好的契合與平衡點,成為了當下現實主義中國畫創作的主流風格。

祈(中國畫)何夢瓊

黨的十八大以來,中國的經濟和文化正處在努力實現偉大復興的時代背景下,各種大型展覽和主題創作活動推動著中國畫創作的整體發展,美術創作呈現出高原層疊的繁榮景象,中國畫創作力量也處在一個新老交替的關鍵時期。偉大的時代必然呼喚藝術創作高峰到來,美術創作也同樣期待時代精品出現。新時代對藝術創作提出了新要求,當我們再次把顧愷之和他的藝術思想擺在面前,對于藝術家和藝術理論家而言具有現實意義。顧愷之提出的“傳神寫照”“以形寫神”“遷想妙得”是在東晉,這與西方藝術的“藝術來源于生活而高于生活”的觀點有著基本相近的含義。但不同的是,無論是“以形寫神”還是“遷想妙得”都對美術創作的品格追求設定了標準,即藝術家要通過畫面形象結合藝術家的想象力與思想進行創作,從而使繪畫作品達到傳達情感精神和美妙境界的終極目的。也就是說,顧愷之的美學思想為美術評論制定了分品定格的衡量標準,這是中國畫按照藝術水準的高低分品格等級之說的最初源起。唐代張彥遠在《歷代名畫記》中以審美評判的眼光將繪畫分為5個不同等級,并將“自然”列為繪畫品評的最高標準。以此反觀,當代繪畫創作,尤其是主題性創作基于繪畫能力和各種技術支持對于大場面和大尺幅的把握已日益尋常,各種豐富的材料運用和技法嘗試也使畫面的豐富性產生更多可能,這些都是構成當下美術創作繁榮的重要原因。但是,無論藝術家、評論家還是觀眾都在感慨很難看到震撼心靈的精品力作。在許許多多現實題材繪畫中,優先于藝術情感的畫面形式和視覺感染力成為當下普遍的追求重點,這種對于視覺效果的追求無疑在展覽和評選中會首先博得關注,但是藝術品更重要的是要經得起時間的檢驗和篩選。藝術家在解決了技術層面的能力之后更加需要沉淀和積累,對于生活的理解更不是再現或對幾張圖片的轉移拼貼。米勒畫布上對樸素田園生活的描繪展現了人性的光芒和自然的偉大;齊白石寫意的蔬菜瓜果體現出的是藝術家對于平常生活的熱愛和生命價值之思考;羅中立的《父親》是對飽經風霜的一代平凡生命的禮贊與紀念……這些藝術家都從不同維度解讀了“自然”與“傳神”的意義,這也是我們這個時代藝術家探尋作品在技術之上情感如何升華的重要突破口。

無論古今中外,無論哪一種藝術形式與流派,生活始終是情感力量的唯一源泉。無論是尋常巷陌、平凡百姓,還是高樓大廈、山河偉人,只有把真實的情感和精神賦予其中才能夠生發力量,只有透過物象洞察到事物的本質內涵,藝術作品才能夠化境通神,臻于妙理。藝術家要深入生活、扎根人民,是對新時代藝術家的要求,這需要這個時代的藝術家沉下心來思考,切實回到精神本質中,用思想與情感體悟生活,用具有感染力的語言開展創作。當我們在這樣的文化語境和時代背景下再回觀顧愷之的藝術精神,發現藝術創作的前路是何等的切實與重要。(方向樂)

編輯:陳燁秋