正在播出的中央廣播電視總臺百集特別節目《美術經典中的黨史》,至今總臺跨媒體用戶總觸達人次達3.38億,掀起的收視熱潮給我們留下諸多啟示。

精選百幅美術經典與黨史經典事件相結合,以多媒體融合方式創新觀看體驗,這檔節目首先成為了黨史學習教育的鮮活樣本,推動了黨史學習教育深入群眾、深入基層、深入人心。而這些美術經典本身,則為今天的文藝創作提供了諸多可供借鑒之處。建黨百年的光輝歷程,本就蘊藏著社會主義文藝創作取之不竭的靈感與源泉,老一輩藝術家留下的經典也啟迪著今天的創作者們如何為未來留下經典。這檔節目播出以來在觀眾當中引發的反響充分證明,以人民為中心的創作,終將獲得人民的熱烈回應。

今天,我們圍繞《美術經典中的黨史》刊發專家評論,就是希望能夠從這檔節目、這些美術經典中汲取更多前行的力量。

——編者

作者:吳為山

一臺電視機就是一個黨史美術館。中央廣播電視總臺策劃并播出的《美術經典中的黨史》節目把億萬家庭的電視機變成一個個黨史美術館,黨史專家、美術理論家、美術家、電視制作專家充分合作,借助電視藝術的傳播特點和手段講黨史,是跨界融合的成功典范。

“中國不乏史詩般的實踐,關鍵要有創作史詩的雄心”。《美術經典中的黨史》作為主流媒體第一檔開播的反映黨的百年征程的專題節目,將我們黨的偉大歷史征程凝聚于壯闊恢弘的丹青畫卷,通過具有史詩品格、震撼心靈的美術經典,塑造人物、再現歷史、描繪現實,成為中國共產黨百年奮斗史的生動注腳。在建黨一百周年之際推出《美術經典中的黨史》,正逢其時,十分必要。節目思想性和藝術性高度水乳融合,不僅僅是一部美的歷史,更是一部精神的歷史,還是中國共產黨領導文藝所呈現的審美史。節目最突出的亮點是,通過整體、系統地把這些經典作品在極具傳播力、權威性的平臺展現,弘揚了黨史題材美術作品的精神和藝術價值,為廣大群眾喜聞樂見。

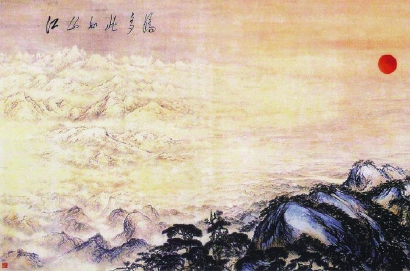

◆傅抱石、關山月《江山如此多嬌》

建黨百年來,幾代藝術家留下一大批膾炙人口的力作,將黨的偉大歷史征程凝聚于壯闊恢弘的丹青畫卷

紅色經典美術作品在反映建黨百年來的四個歷史階段方面都有一大批膾炙人口的力作。

1921-1949年,中國共產黨團結帶領人民,自強不息,前仆后繼,書寫了波瀾壯闊、可歌可泣的革命史,在如唐一禾《七七的號角》、李樺《怒吼吧,中國!》、潘鶴《艱苦歲月》、王迎春與楊力舟《太行鐵壁》、何孔德《出擊之前》等中都有反映。特別是延安時期的版畫,誕生于烽火年代,以鮮明而深刻的藝術形象鼓舞了民族斗志;王式廓的《血衣》,以典型環境和眾多人物的塑造,將矛盾的沖突集中于一個焦點,揭示了“血衣”的主題;石魯的《轉戰陜北》,以高山仰止的恢弘構圖,將革命領袖運籌帷幄的生動形象表現得準確、厚重、生動;《人民英雄紀念碑》浮雕是現代雕塑的里程碑,是中國雕塑家為歷史所塑造的豐碑,其中劉開渠創作的《勝利渡江》,是中國美術史上用雕塑表現宏大場景的里程碑之作;沈堯伊的《而今邁步從頭越》取毛主席詩意,刻畫出他那從容不迫的氣度和堅定的信念。

1949-1978年,新中國幾代美術家的優秀創作,反映了在中國共產黨領導下的社會主義革命和建設時期的時代風采和改天換地的英勇氣概,如徐匡與阿鴿的版畫《主人》、董希文《千年土地翻了身》、李可染《勞動模范游園大會》、李琦《主席走遍全國》、周思聰《人民的總理》、楊之光《礦山新兵》、方增先《粒粒皆辛苦》、趙志田《大慶工人無冬天》、浮雕《共商國是——第一屆中國人民政治協商會議》……這些美術作品依托豐富的歷史素材和研究史料,運用繪畫、雕塑等形式藝術化展現中國共產黨的光榮歷史和建立的不朽功勛,抒發藝術家和全社會對黨和人民的無限熱愛。

1978-2012年,藝術家們涌動著青春的氣息、生命的力量和向上的激情,飽含著藝術家真摯的情懷與主動的擔當,彰顯了他們關注現實生活、反映社會發展、表現時代精神的藝術取向,如王少倫《1978年11月24日·小崗》、廣廷渤《鋼水·汗水》、詹建俊《潮》、徐啟雄《決戰之前》、田金鐸《走向世界》等。

2012年至今,藝術家們著力表現黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民闊步走在中華民族偉大復興的歷史征程上,不忘初心、牢記使命,始終把人民放在心中最高位置,展示中國共產黨團結帶領人民走向民族復興、實現中國夢的決心與實踐,如張義波的油畫《初春——習近平總書記重訪梁家河》,用寫實主義的手法,表現了總書記重返梁家河時欣欣向榮的歡快場面,表現出總書記濃濃的愛民之心,親民之情,還有蔡超等創作的《高鐵進山啦》、張見等創作的《助夢》、商亞東《最美太湖水》、劉元捷《牧民巴桑》、任艷明《風雨無阻》等。

黨史故事的歷史大細節和美術經典作品的小細節相得益彰,既體現中國共產黨的初心,也浸透畫家的匠心

《美術經典中的黨史》是貫徹落實習近平總書記在黨史學習教育動員大會上重要講話精神的具體實踐。這檔節目信息量豐富,真正打造了一個全新的時空美術館,滿足了人民群眾對黨史學習的渴求和對優秀文藝作品欣賞、認知的文化新需求,推動了黨史學習教育深入群眾、深入基層、深入人心。《美術經典中的黨史》實現了黨史專家的權威性和美術專家的專業性的珠聯璧合。黨史故事的歷史大細節和美術經典作品的小細節相得益彰,既體現了中國共產黨的初心,也浸透著畫家的匠心,借助大量紅色經典影視作品的豐厚積累,極大增強了故事的感染力和視覺沖擊力,為營造慶祝建黨百年的濃厚氛圍開了一個好頭。

在我看來,這檔節目的魅力主要體現在這樣三個方面。

首先,節目描繪了百年精神圖譜,為時代畫像、為時代立傳、為時代明德,通過創新形成了強烈的感染力。

節目策劃做足功課,所選作品除了考慮題材之外,還考慮了作者的思想感情,充分體現出中國美術發展的脈絡。節目跨界的創新表現方法,將黨史與藝術有機融合。決勝千里的戰場畫面、熱火朝天的建設場景、日新月異的時代華章……一幅幅美術經典匯聚成偉大的時代畫卷,不論是美術工作者還是普通觀眾都能找到共鳴,被深深打動。藝術之美和歷史細節在節目中“跨界”融合,生動闡述了一個事實——沒有共產黨就沒有新中國,只有社會主義才能發展中國。

節目沒有說教,而是與觀眾平等交流,娓娓道來。文化交流最重要的是心與心的交流,這種心與心的交流,會獲得情感上的認同、獲得更深入的了解,更多的是理解。擁抱時代、關注現實、扎根人民,是新中國美術的重要創作傳統,也是現當代中國美術鮮明的價值取向與精神品格,節目主創人員深諳這一點。我多年來主題性作品的創作經驗,對于將藝術作品與黨史故事聯系在一起的創作方式特別有體會,選取最感人的情節,著力刻畫細節,對于回顧黨的光輝歷程、緬懷先烈偉績、弘揚老一輩的革命精神、激發報效祖國的愛國熱情、團結凝聚各方力量實現中國夢,都具有十分深遠與現實的意義。做到這一點,講好故事是最重要的,《美術經典中的黨史》用心講好了一個個故事,話百年黨史,謀民族復興。

其次,正如前文所言,紅色經典美術作品力作頗多,節目精心選取最有代表性的作品,深入研究、制作嚴謹、言之有據,經得起歷史的考驗。

每期節目都精心準備,黨史專家和美術理論家做客演播室,通過經典的美術作品來回顧黨的輝煌歷史,同時展現每一部經典作品的創作風格、創作背景以及黨史故事,將黨史知識與藝術審美融為一體,帶領觀眾從美術經典中領略了信仰之美,非常具有感染力。

節目引領觀眾在歷史細節中探尋初心使命,在每一集15分鐘時長里盡可能深挖鮮活于畫面、雕塑中的黨史,仔細研究了每一部經典作品背后的黨史故事和獨具匠心的藝術手法,總結歸納怎樣用美術作品講好黨史,從思想性、時代性、藝術性等角度對經典之作進行梳理,圍繞重大黨史事件、重要黨史場景、優秀共產黨人等主題,提煉其時代內涵,感染電視機前觀眾的同時啟發美術家的創作靈感,以期推動新經典的不斷涌現。

此外,節目促使黨史專家、美術理論家、電視制作專家充分合作,借助電視藝術的傳播特點和手段,是跨界融合的成功典范。

電視是綜合藝術,不僅可以在演播方式上運用各種最新的技術手段,對美術作品進行全方位、多角度的詳細展示。還可以通過多媒體手段,實現黨史、美術與電視觀眾之間的融合互動。觀眾在觀看節目時,仿佛置身多個時空,與畫中人物同呼吸共命運,與藝術家創作時的心境產生共情,從而實現黨史、美術與電視觀眾之間的交融。充分利用電視手段去傳播美術作品,宣傳黨的歷史,《美術經典中的黨史》節目是一次成功的探索和創新。通過美術評論家對每幅美術作品的創作立意、技法表現等方面的點評,觀眾可以準確地了解作品所要表現的思想內涵,通過畫家本人的敘述,觀眾更能了解畫家本人在創作中的心路歷程。而黨史專家所講述的作品背后的故事,則把觀眾帶回到那一段段催人淚下的艱難歲月,增強美術作品的可信度和感染力。

節目創新了電視表達手段,融合新技術展現藝術之美,打造出科教節目精品范本。故事短片、作品展示、動畫示意、歷史背景介紹等多種電視手段,生動、立體、直觀地展示了美術經典作品的獨具匠心和藝術魅力。多手段,全方位、多維度創新了黨史與藝術融合的表達和傳播。節目看點、話題快速形成短視頻或熱點在全媒體平臺傳播。節目組充分開發本片視頻資源,全方位、多角度展現,豐富多彩,長短結合,強化了新媒體傳播效應,非常接地氣,讓節目具有“網紅”氣質。

《美術經典中的黨史》獲得的廣泛關注說明了一個問題:黨史這一重大題材是藝術家出經典、出震撼人心力作的主陣地,文藝工作者要倍加珍惜,研究好、創作好、展示好、傳播好彰顯中國精神、催人奮進的佳構,不辜負這個偉大的時代。

(作者為中國美術館館長、中國美術家協會副主席)

編輯:陳燁秋