楊林是一個元氣淋漓有堅定內心的人,這種人通常是不容易被閱讀理解的。比如年富力強活力四射時,他放下青少年時代的書畫夢,且以大學教師的身份下海開公司;稍有積蓄他又去離蕪湖甚遠的宏村買老宅囤民居建私園;公司做到風生水起時他突然洗手上岸,義無反顧,以半百之齡放下身段北上求學......

只有他自己內心清楚,這一生他終究要做什么,是的,無論如何兜兜轉轉,最終他要回歸,做一個書畫者!一個完完全全的書畫修行者!他2016年赴京,在清華美院朱零工作室學習、創作,沒日沒夜,僅用四年時間,畫稿等身,不斷入展獲獎,成為中國美術家協會會員,登上令人景仰的中國美協殿堂。此時的他意氣風發,“歸來仍是少年”!藝術生命活力之于楊林,猶如芬芳之于花朵,易于感知而難于說明。

寫在大地上的詩章——“黃岳畫院”

學設計愛行走的楊林,見過很多名人的私家園林與書齋,又酷愛徽州文化,當他第一眼遇見宏村附近的一幢待售的徽式老民居,便不可救藥地愛上它。其實那是一所破舊不堪的老宅,不知為什么入眼的一剎那便有家園的親切,是馬頭墻、魚鱗瓦、瓦當、鎮脊獸、天井、木雕給他審美愉悅?是苔色蒼蒼的大青磚、堂屋逸筆草草的芝蘭圖、室內的木雕、磚雕,勾起他徽文化的記憶?一個異乎尋常的堅決的念頭在楊林心底升起,他要擁有它,打造它,讓這里成為另一片家園。

從買下此幢舊民居,到買下它相鄰的十幾幢老屋,再到買下它門前的大片水塘、周邊的荒地、屋后的山坡,又從別處買來老房子移建過來……然后開始對整個園子進行修補、擴建,精雕細琢,匠心獨運,直到如今呈現在人們眼前的這座黃岳畫院,古色古香,占地20余畝,建面4000多平,儼然徽州古民居樣本,徽式園林之典范。這里集屋舍之美、生態之美、園林之美、書畫雕塑之美于一體。曲水流觴,小橋幽徑,亭臺樓榭,碑林奇石,文玩古跡,移步換景,且都低調厚重,暗合主人性情。如今此園已掛牌為黃山市重點文物保護單位!為什么楊林叫它黃岳畫院,可能是大范圍這里算黃山腳下吧。我以為,一個男人一生能夠做成這樣一件事,憑一己之力打造出這么一座具有文化品位、文物價值的私家莊園,已非常人!楊林自己也很器重“黃岳畫院”院長名號,每每簡介自己,必居其要。因為這個園林傾注了他半生心血,也為他此生打上厚重的文化底色,更是他揮寫在皖南大地上的永久詩章!

在黃岳畫院有一座名曰“觀古”的水榭,是楊林的書齋畫室,篆書木匾為清代篆刻大家黃牧甫所書。四周院墻內收集于徽州各地的名碑刻石近百塊,更有零星散置的古物文玩,楊林每于此臨池作畫,似與古人心靈相通,目極萬象,思接千載,前人的生活場景與狀態,時時縈繞于他腦海,如此與古為伴成為他一種情懷,也成為他創作與生活的一種日常,一種方式。

足跡況味

楊林對書畫之愛,似乎與生俱來,并無太多的家學淵源。他第一次翻開小學課本,就被課本內的插圖深深吸引,一次次用鉛筆試圖去描摹它們,熱愛像種子一樣在心田萌芽,書畫的情愫由此而生。

父親很支持他,給他買了本字帖,是劉炳森寫魯迅詩文的隸書。那個時代書店沒有什么字帖可選,他笑著說,很長一段時間他可著勁去臨摹這本帖,幾年后寫行書時,總是掙脫不了枷鎖。之后上了初中,他的老師崔之玉先生教他寫篆書,范本就是老師家中收藏的吳讓之的四條屏。至今在楊林篆書題畫中,都能感受到他的字間距勻稱、線條圓潤、修長整齊、上緊下松,很有吳讓之遺風。當時黃葉村先生也常到崔之玉先生家作客,看到楊林在習書作畫,偶也給些指點。

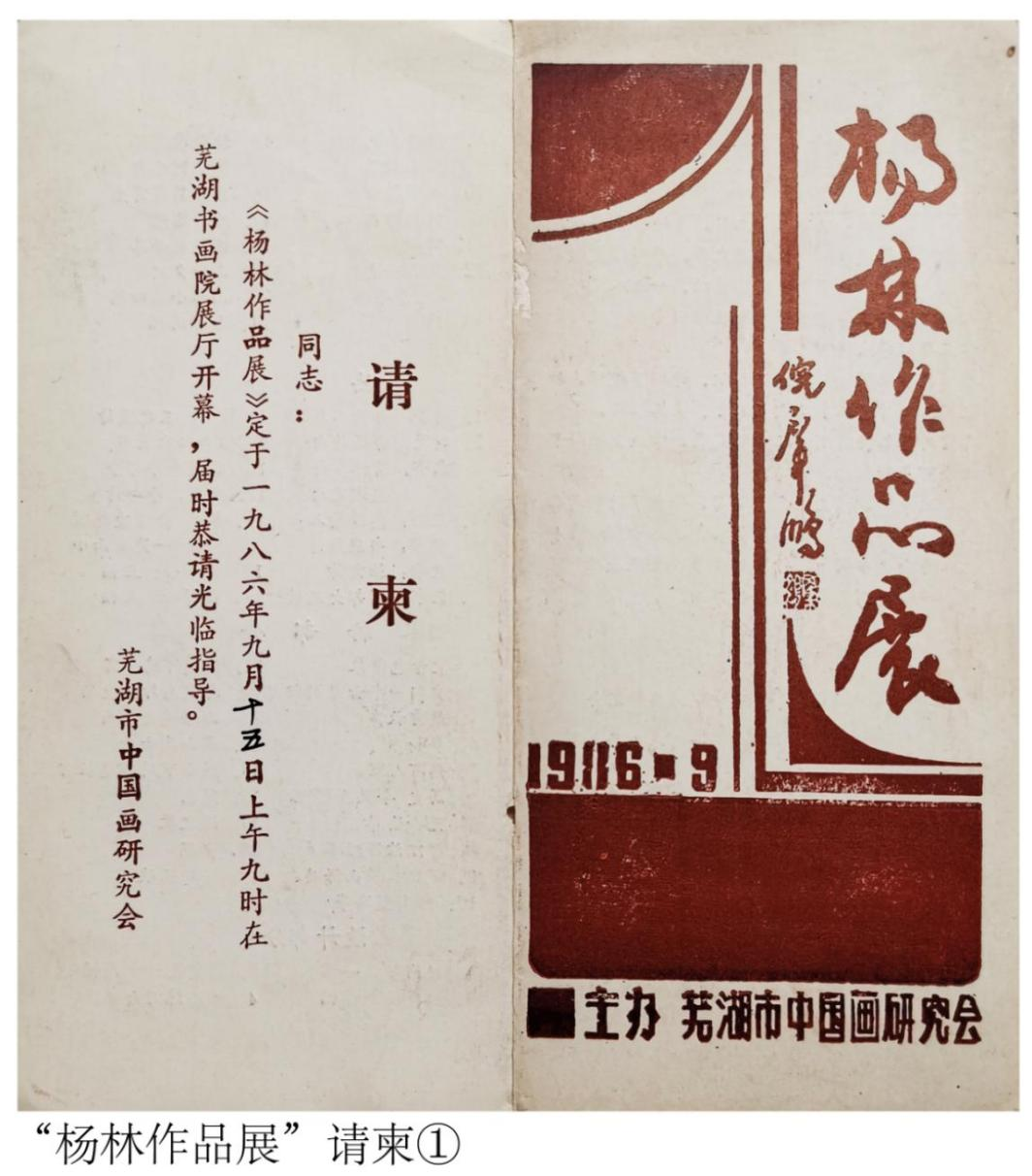

此后,父親又領楊林去著名畫家耿明先生家正式拜師,經年累月,楊林在那里打下了良好的線描基礎,以致后來報考浙江美院,要求考生當場線描一盆仙客來,楊林得心應手,斬獲高分,可惜文化課稍弱,這是后話。上高中后楊林轉益多師,又得到著名畫家崔之模先生指點。崔之模先生是新安畫派代表人物,不僅教楊林畫畫,更為他人生留下濃抹重彩的一筆:1986年他為學生時代的楊林策劃了一次個展,其時楊林還是在青島讀大學三年級的學生,這在蕪湖書畫院開了先河。對于楊林也格外有深意,楊林曾表示:“當年這次展覽使我更加堅定了從事繪畫藝術的決心和信心。”

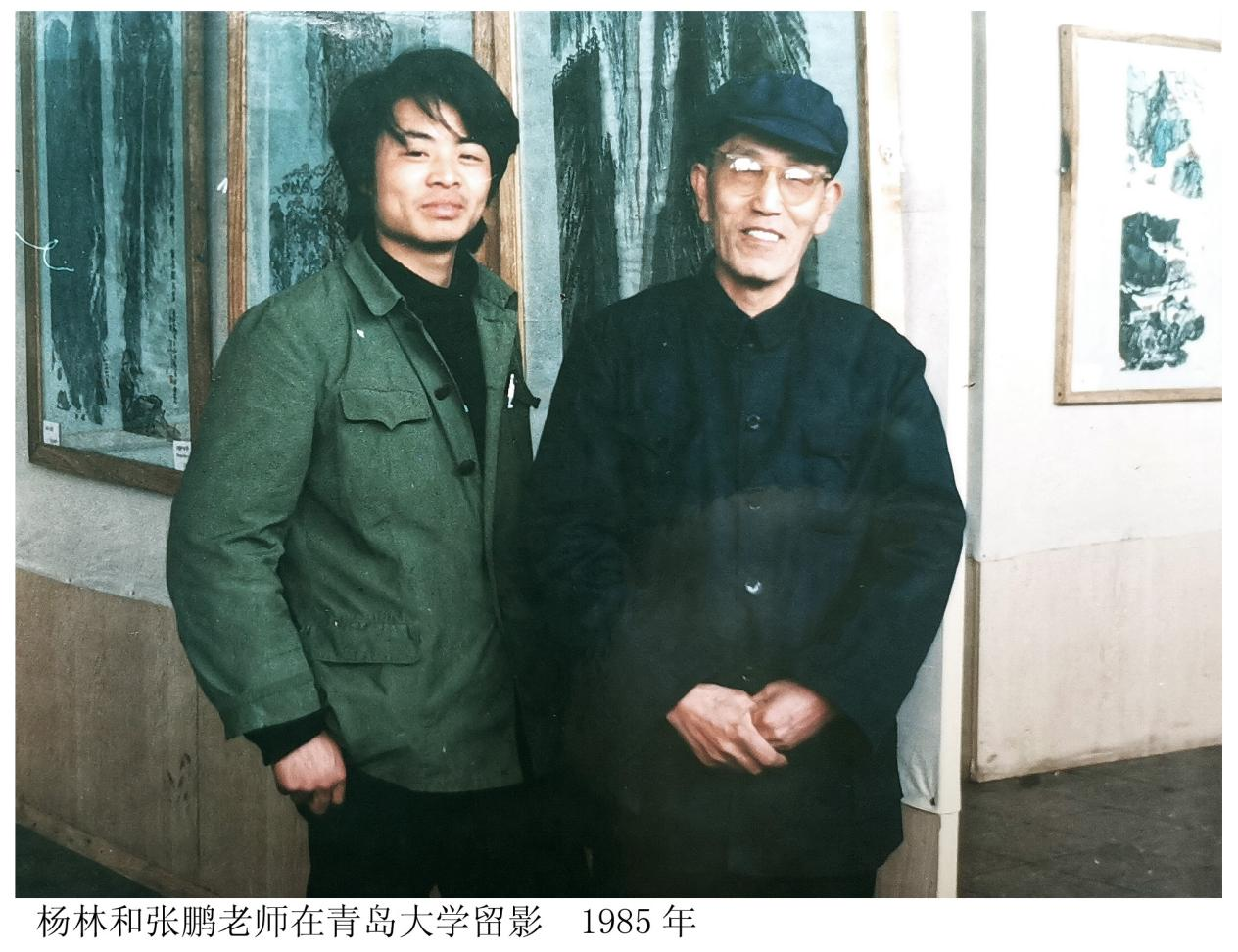

在楊林進入大學的道路上,他還有一位重要的美術老師——著名畫家丁汛,他教會了楊林素描,色彩,而這都是美術生必考科目。進入大學后,楊林又遇到名師張朋教授任教。張朋先生與黃秋園、陳子莊、陶博吾是國內著名的“在野派四大家”,又稱“盛世遺老”,被評論界譽為“二十世紀末最后一位中國畫大師”;此外執教楊林的還有著名畫家宋新濤先生,他是李苦禪的學生。有道是:登不高不足以盡江湖之量,處不深不足以萃風煙之秀。楊林有幸,在他的一路成長中,這些良師,像燈火一樣照亮前程。讓他得以明白藝術江湖之壯闊,風景之深秀。

青少年時期,楊林家境并不富裕,父母微薄的收入除了一家生計,要同時供他與妹妹上學,而且學畫費錢,當年在高考受挫時,他們兄妹都不愿向生活妥協頂職進廠,堅持要圓大學夢。鄰居不解,母親擔憂,父親頂著壓力堅持。高中期間,楊林為了減輕父母負擔,曾畫一些中堂畫,悄悄坐輪渡過江,找一菜市,擺地攤賣畫,居然也有交易,那一天第一次捏著賣畫得來的四元五角錢,楊林心底生起小小的驕傲,歸途中,看著長江浩浩北去,心底鼓滿江風。終于老天不負用功人,兄妹倆雙雙收到大學通知書。我偶爾暗忖,楊林當初執意下海,欲實現經濟自由,是否與其經歷有關,與早年體會的人生況味有關,他要用自己青年時期的努力與所得,反哺家庭與事業。他實現了,而且東隅桑榆并收。財富與藝術先后擁抱了他。

行走山水

2015年春節。楊林忙完了新居裝修,喬遷后,時至春節,靜謐的天地間正迎接一元復始。那天他坐在沙發上發呆,突然發現自己已年過半百,他對妻子說:”我不干啦,50歲了,再不畫就來不及了!”......

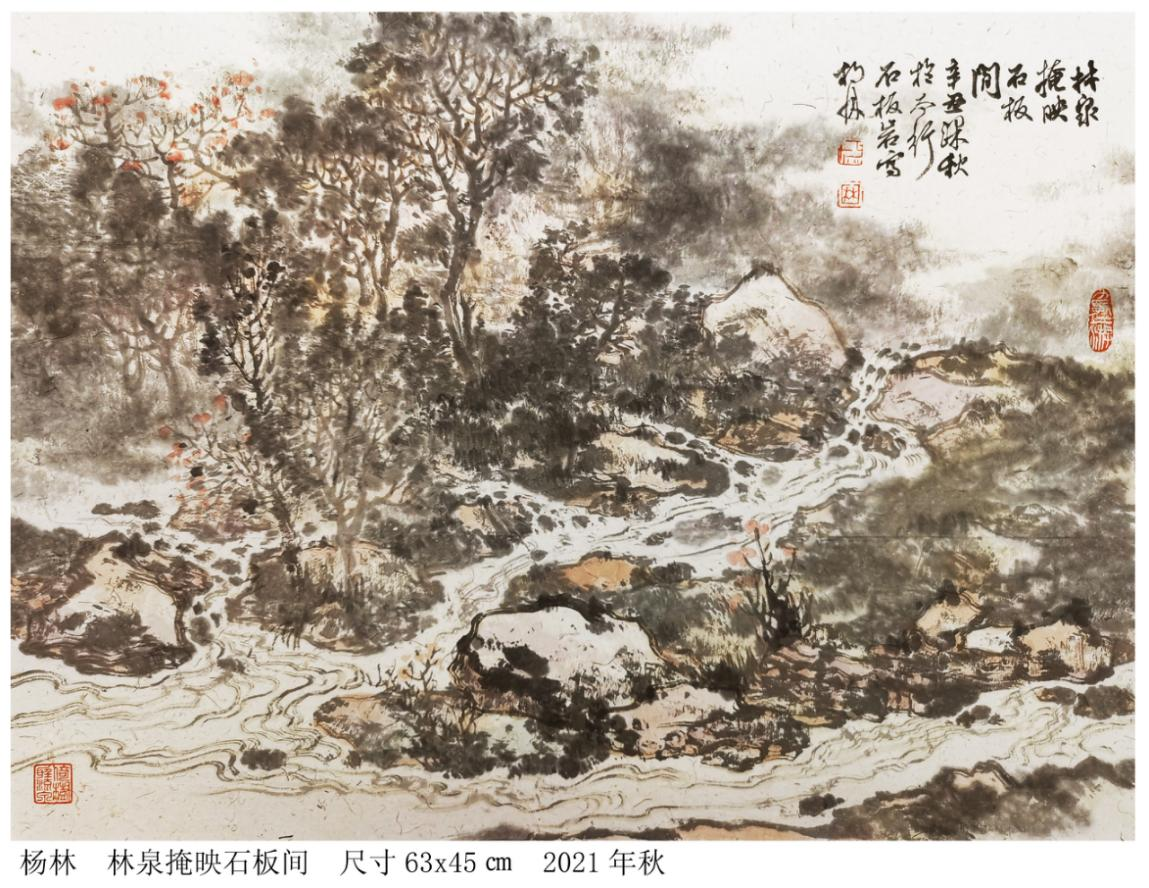

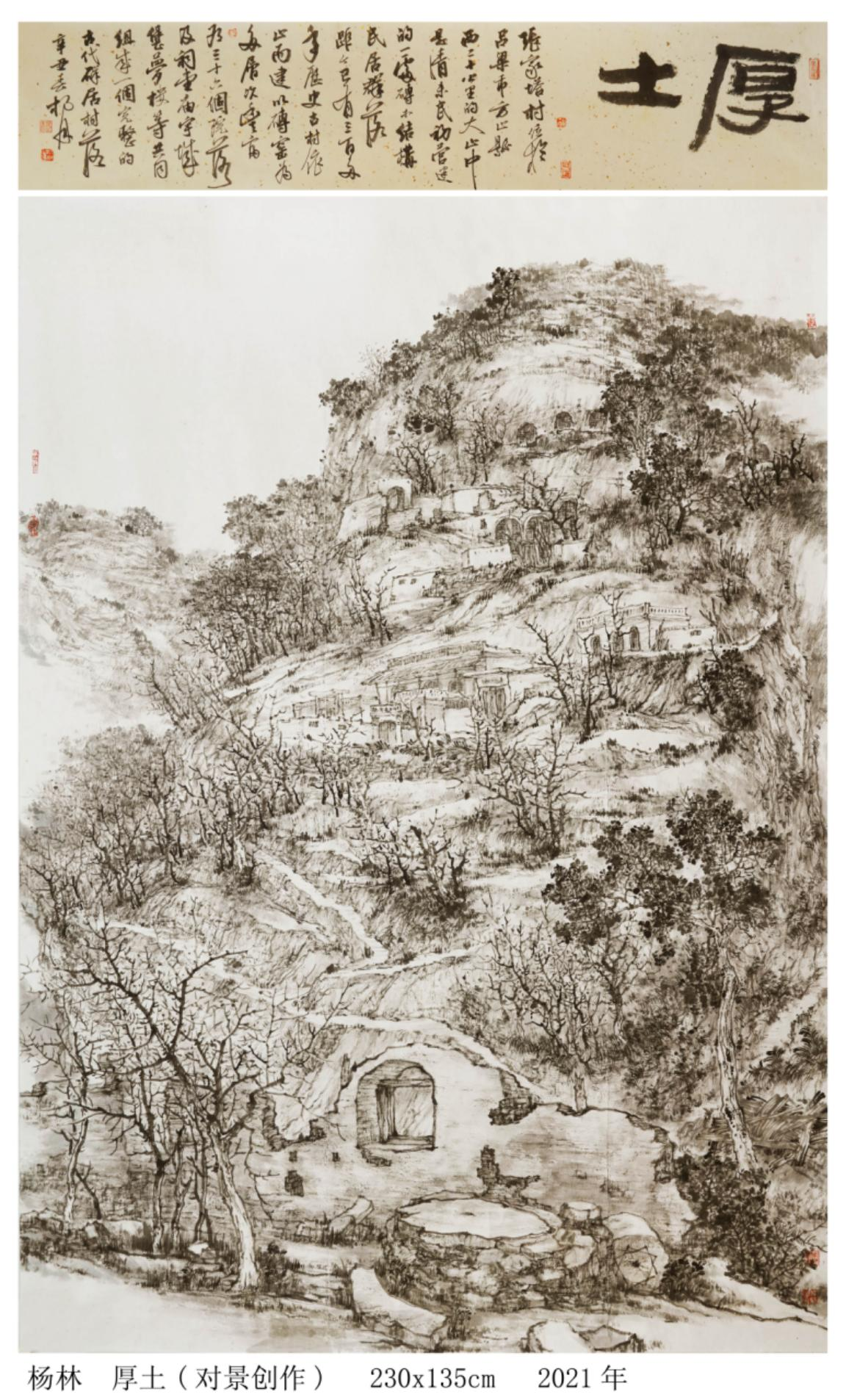

春節過了,他決然拋下公司一切業務,負笈北上,在清華美院投師著名畫家朱零教授門下,并因成績出色,很快成為導師的助教。楊林在這里,對寫生有了新的認識。以前都是在速寫本上畫,而朱零先生帶學生行走山水之間,直接用毛筆在宣紙上寫景。這種對景創作,讓楊林獲益多多。從前臨摹古畫,只能體會古人的經驗古人的技法,而對景創作,大自然帶給你的,是完全不一樣的東西,自然中的風雨云雪,那種真切感受到的變化,讓你思索如何把它們轉換成生動的筆墨,讓你不斷地去調整手中的畫筆,晴雨時的山巒屋舍是完全不一樣的,你得學會準確地在畫面上捕捉這些,而不是在畫室里重復的那些技法與套路所能完成的。

你會思索如何在畫面中體現抽象與具象的結合,你會以自然設色,以自然為師,所謂道法自然也。

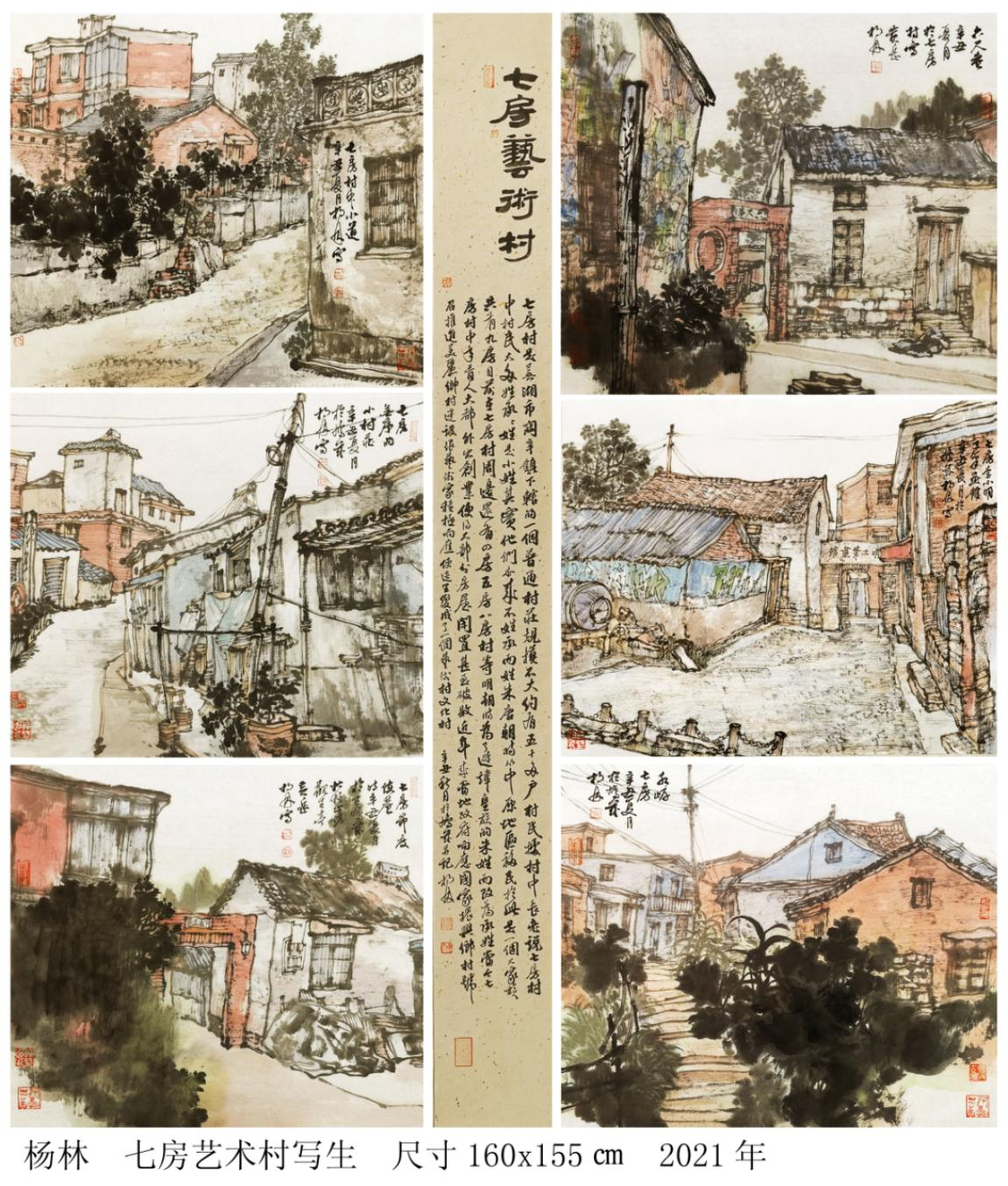

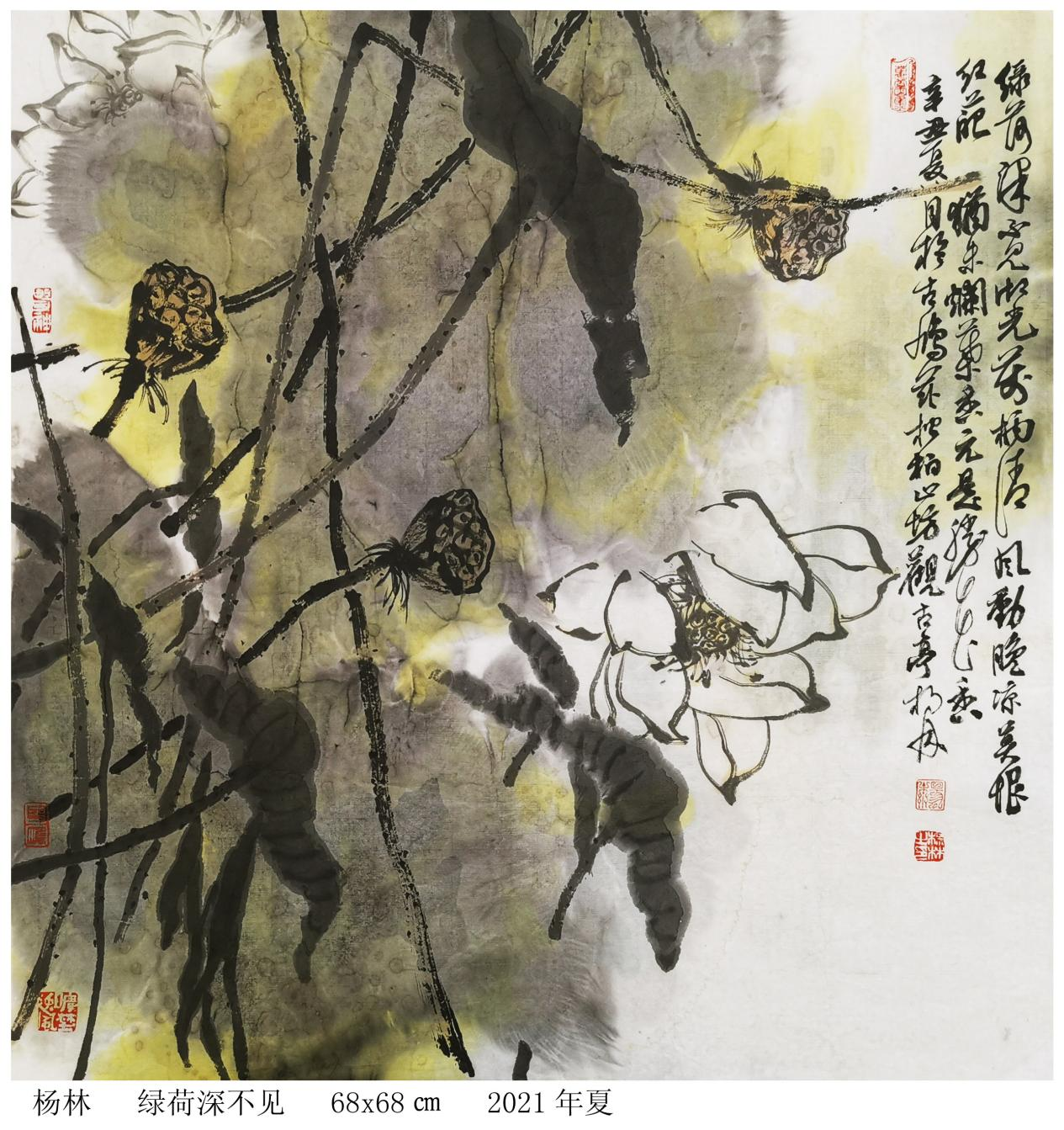

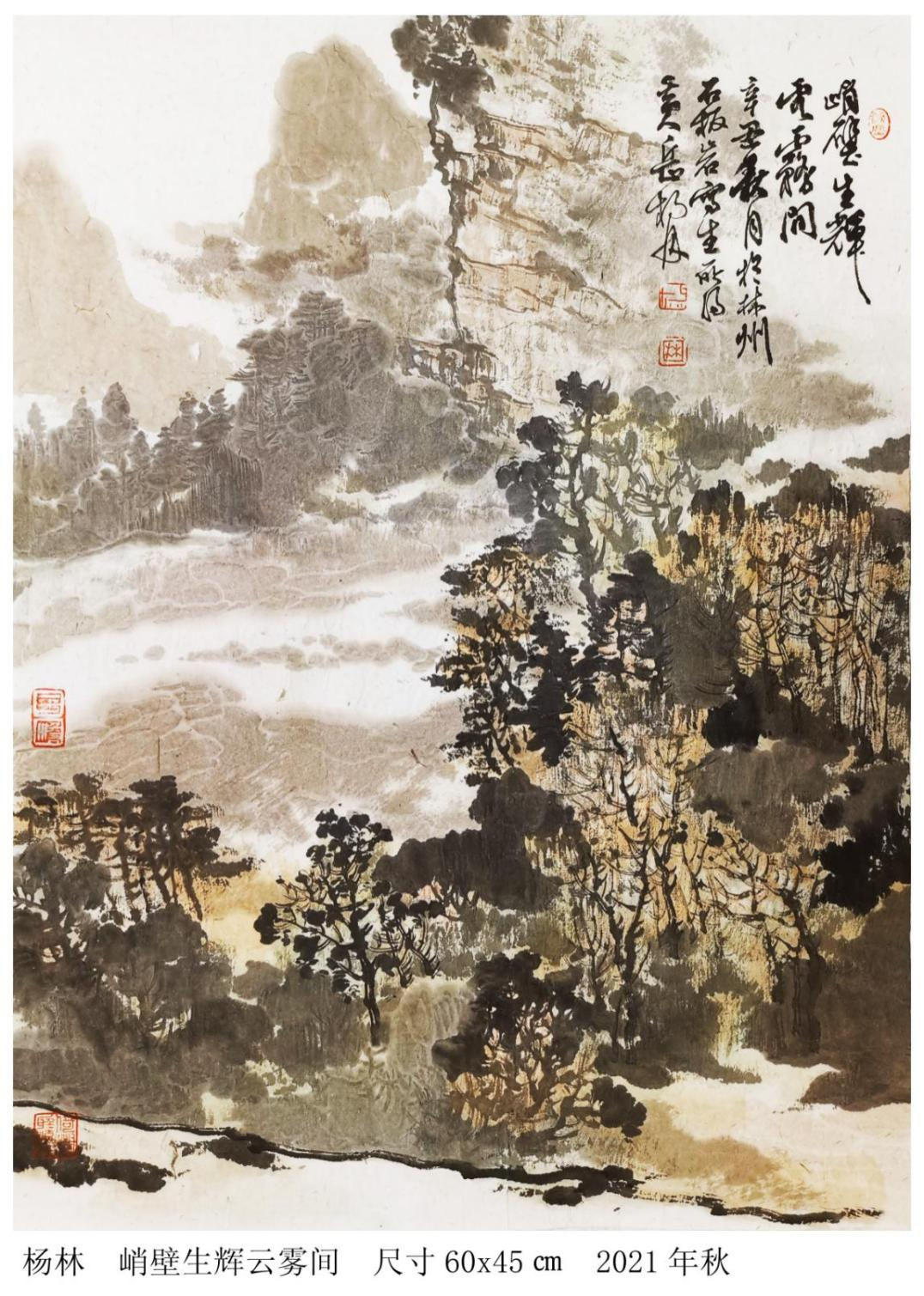

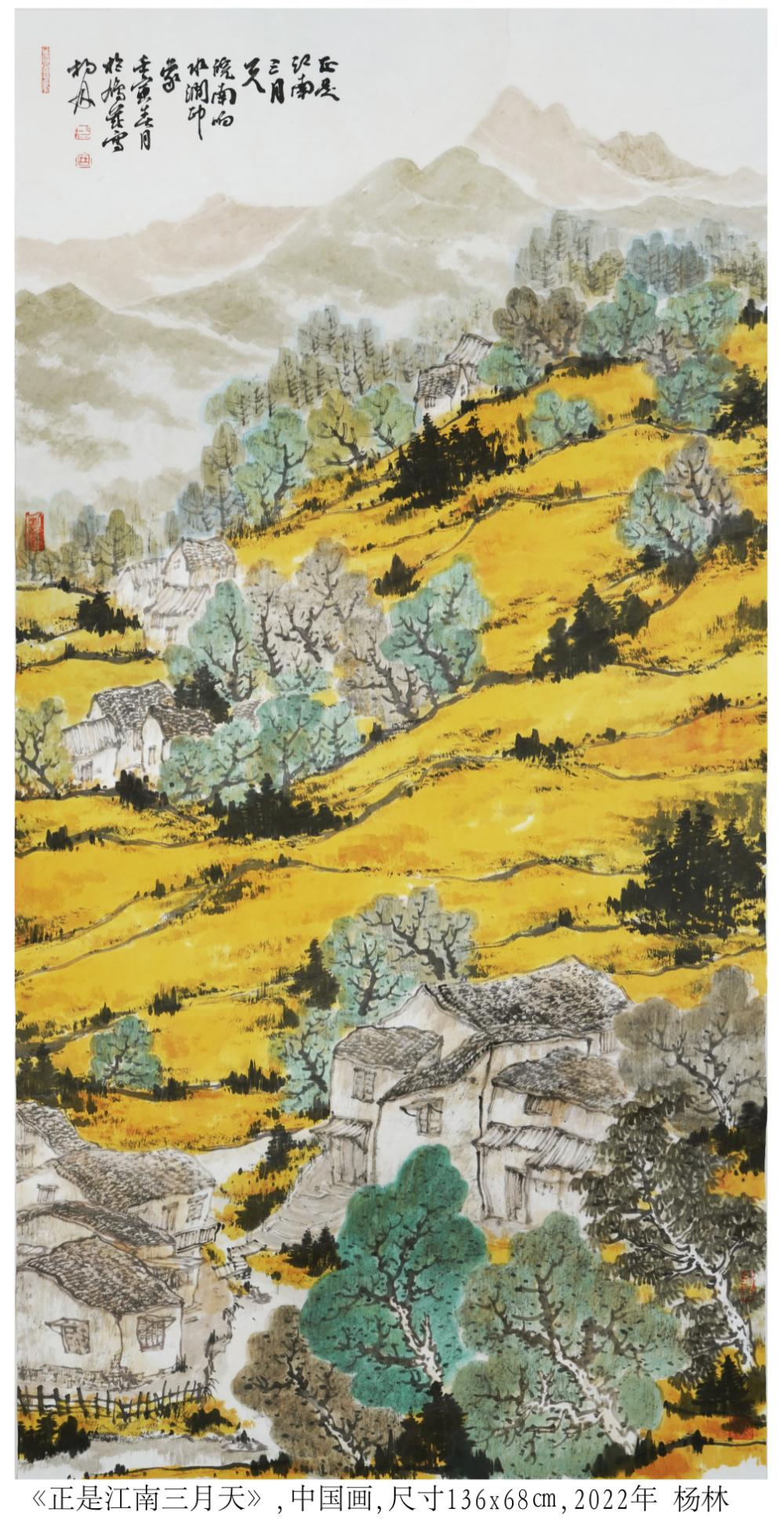

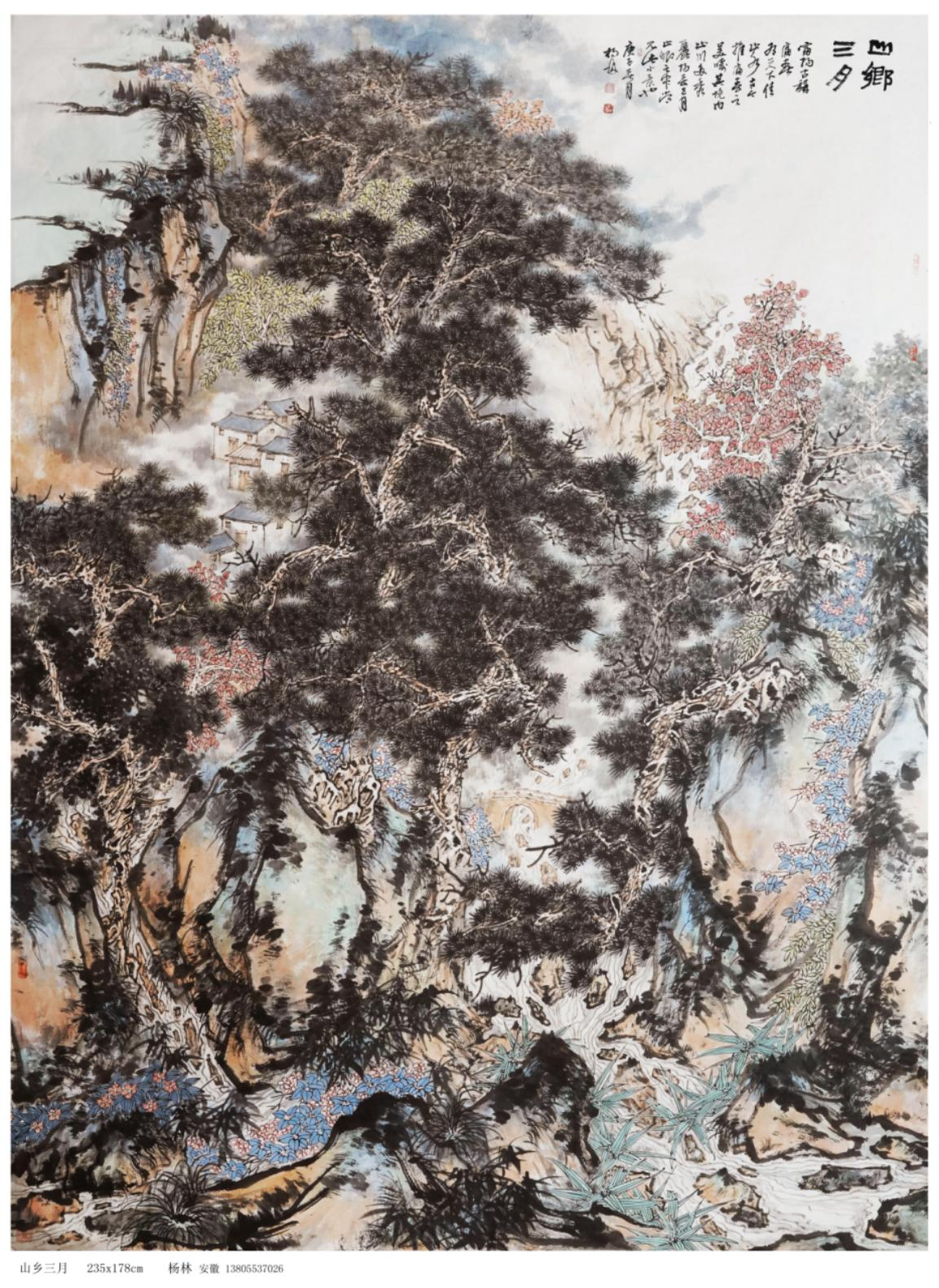

行走山林,草木溫柔敦厚,樸素質直,一如上古君子,與人比,草木更符合《周易》之“易”的內涵——簡易、變易和不易。熱愛草木,景仰草木,親近草木,是本心本性,楊林說他名字里就有三個“木”。對景寫生讓他猶如龍歸大海鳥入林,找到前所未有的自由,以前良好的美術功底,幾十年里雖忙于營生卻不曾徹底丟棄,在對景創作中幫助了他。師生們第一次去太行山寫生,楊林體會到前輩那種“入山以來,每日與野鳥為伍,山光潭影,藤風竹露,不知有炎暑矣。”的感嘆。蒼厚的太行山讓他心生歡喜,激情四射,畫著畫著,開始展身手,創作大幅巨作。他的系列寫生作品受到導師與同學們一致肯定。至此他一發不可收,有了皖南寫生系列、故土田園系列、太平山水新詩話系列、呂梁張家塔系列......他拿著畫筆去旅行,以荒率隨意的筆法,描摹自然百態,抒寫心中塊壘,成就筆底煙霞。在張家塔寫生時,白天畫,晚上住在窯洞時,他就寫隨記,記這里的風土人情山川草木,記畫畫心得筆墨體悟......山中夜長,有時不知不不覺行文過萬。楊林十分注重閱讀與作文,他的文字也傳情達意質樸清新。他說陸儼少先生說過,中國畫畫家要做到三分書三分畫四分讀書。

楊林特別重視近現代山水大師黃賓虹、陸儼少、李可染、傅抱石等人作品。他說再往前古人都是在絹上畫,而這幾位大師作品畫在生宣上,格外能體現筆墨淋漓之墨韻。他說李可染先生重寫生,重墨韻。寫生與創作的融合,是對藝術一種本源的認識,是一手的。楊林說,不寫生,或沒能力寫生是體會不到其中的甘甜。齊白石說過:“善寫意者專言其神,工寫生者只重其形。要寫生而后寫意,寫意而后復寫生,自能神形俱見,非偶然可得也。”楊林說:“此雖片言只語,但細細品讀,卻十分經典。這一點,我在七房村系列寫生中感受尤深”。

在近期創作中,他特別研究陸儼少先生畫中抽象與具象的處理,當然對他的書法也幾近癡迷。楊林認為陸筆墨粗獷,體現中國畫本源的筆墨精神,線條無論粗細,皆是書法用筆,字與畫相得益彰。

因此楊林也有意識地加強了書法訓練,專此投師多位當代書法名人。他以為行草的筆意可以直接用到繪畫里。還說吳昌碩的石鼓大篆在花鳥畫中用得特別好。一個畫者丟下書法繪畫是急功近利,書法對中國畫的反哺無可替代。李苦禪先生道:“書至畫為高度,畫至書為極則”,可說說楊林也做到了畫中有書,且有文。近期他的畫中題跋極講究文字的傳神或空靈。應該說這一時期楊林的畫,漸成自己面目,有虛有實,質樸而不失華滋,筆墨與心靈契合,滿紙草木氣息。因此他的投稿,能深深打動評委,也深受大眾喜愛。

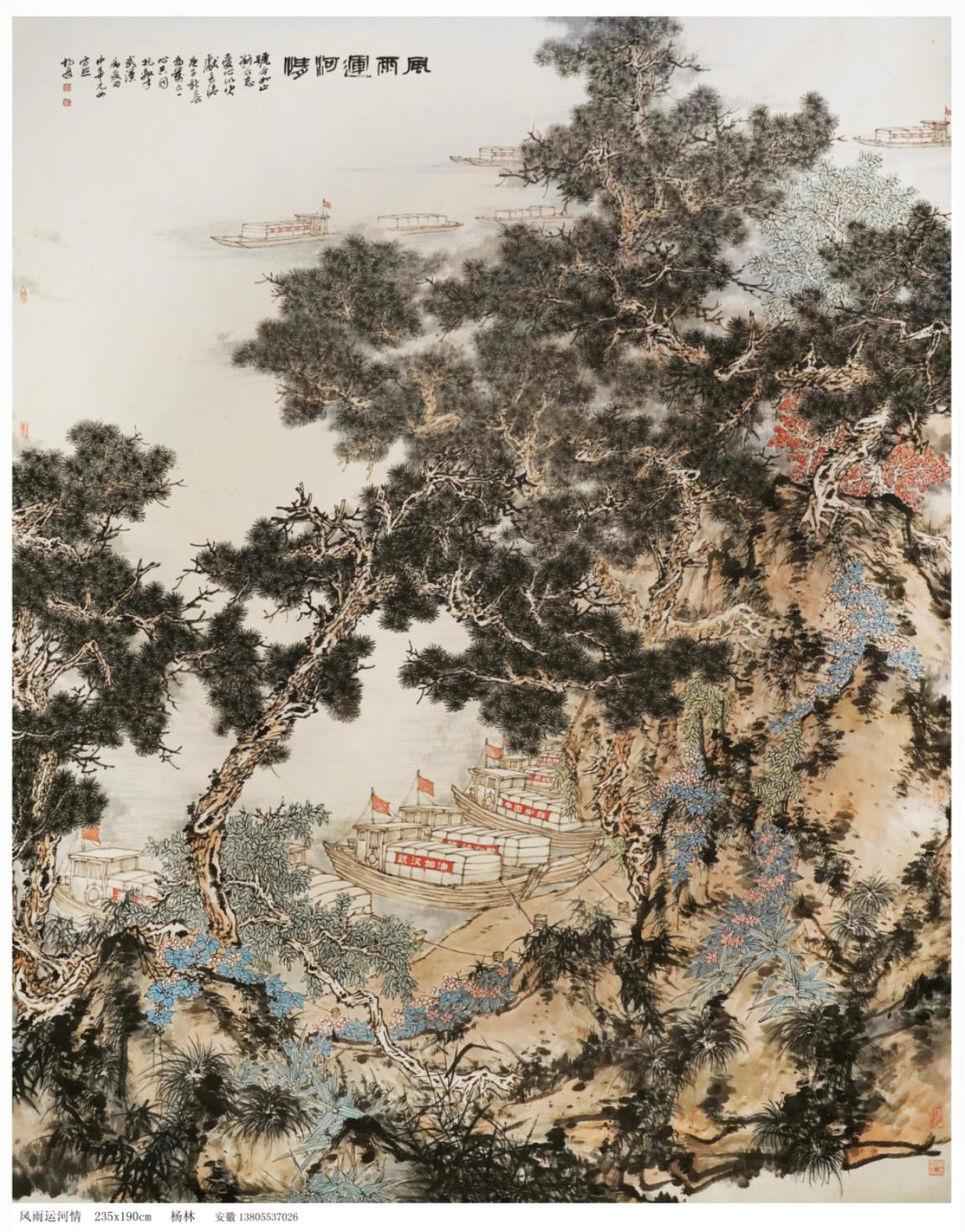

眼下在蕪湖市委市政府會客廳等重要窗口,都能見到楊林的巨幅作品,它們是身價不菲的《旭日東升》《天門煙浪》《鏡湖細柳》《赭塔晴嵐》……楊林至此完成了父親當年的希冀,可以靠畫畫吃飯矣。

意與古會

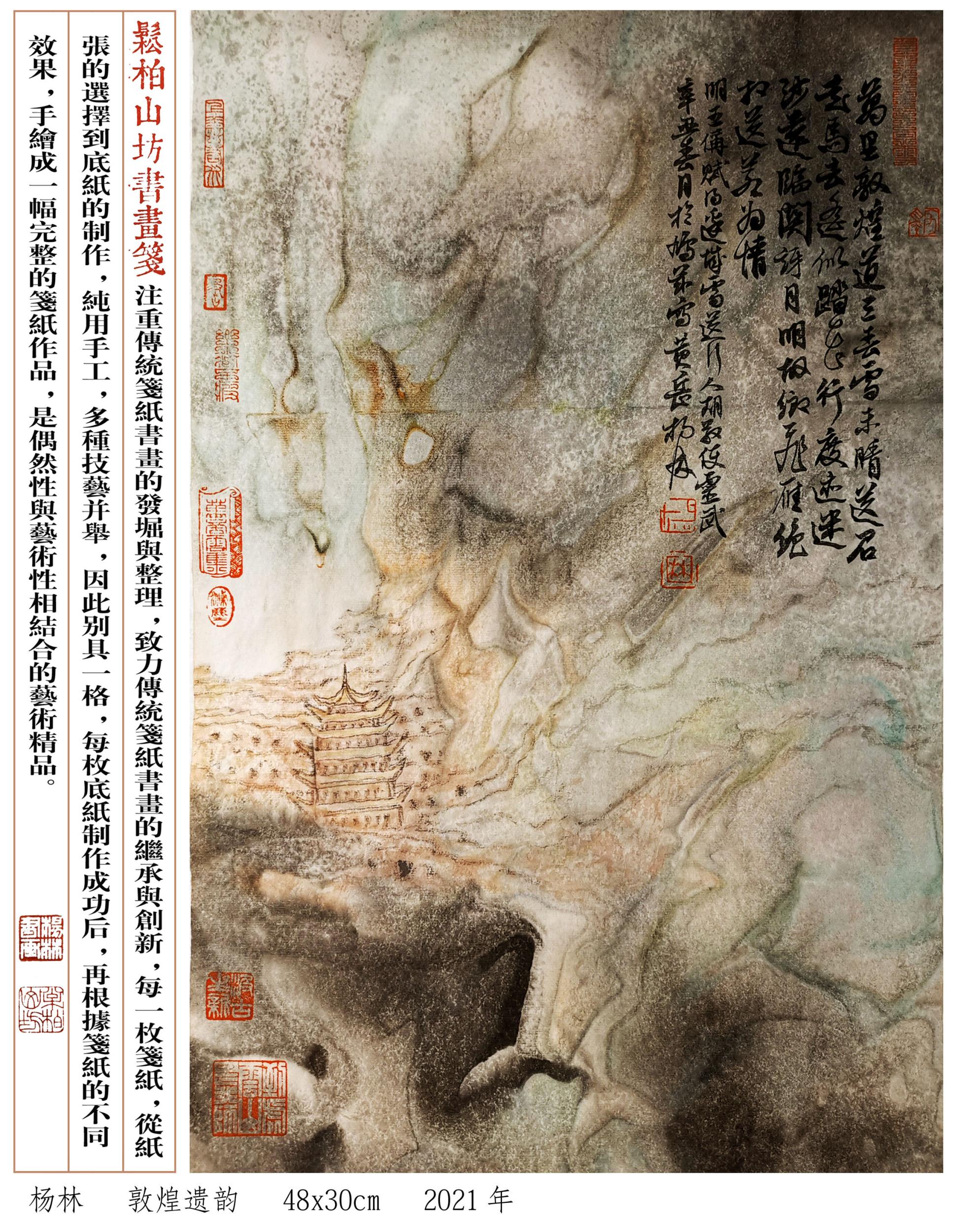

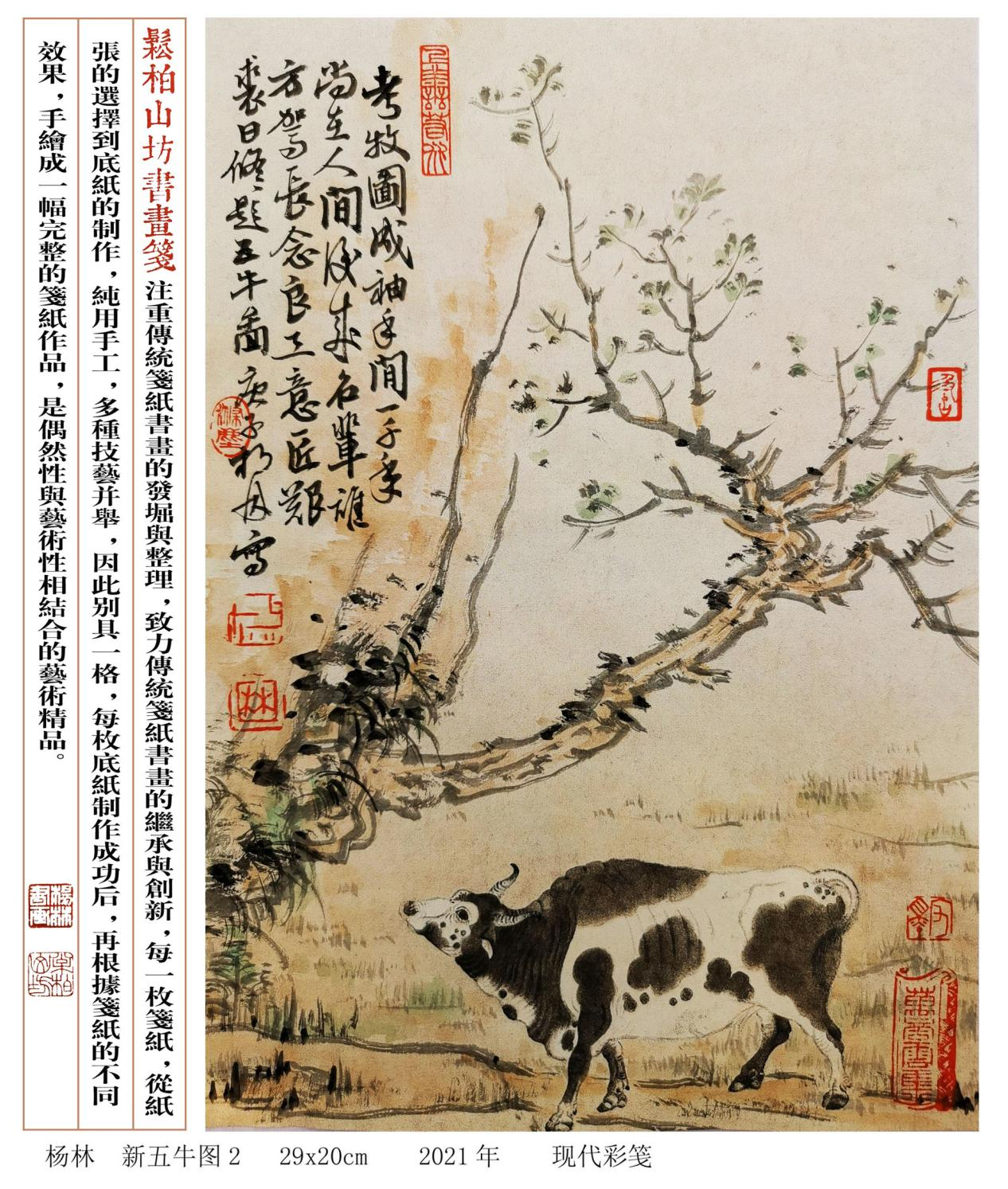

楊林的意與古會體現在多方面,藏古、玩古、建古典私家園林,但體現在書畫藝術中,他更多的是汲古。比如他將一些收藏得來的故紙直接用著畫紙,將故紙上的原有元素巧妙地融入他的繪畫創作中,如地契、箋紙、包裝麻紙,或有古意的新箋紙,只要他覺得古雅有意味,都可拿來創作。這其中最有趣味的當屬他的《新五牛圖》。他購得一套《五牛圖》紙箋,是運用現在印刷技術將韓滉的五頭牛分印在五張箋紙上,制作精美。把玩良久,他忽然生出奇思,要在五張箋紙上補繪,與韓滉先生來次跨越時空的古今對話。每頭牛身邊都補上景物,而五幅景物中的山林屋舍、山石草木、小路溪流等,相互關聯成為一體,且特別與每頭牛兒神態契合,猶如天成。有評畫人感嘆:“這些景物似乎本來就應該與五牛在一處,這種神奇的藝術還原甚至讓人產生一種錯覺——當年的景色就是如此,只是韓滉先生為突出五頭牛本身,而把它們省略了。”由此可見楊林的意與古會是何等超絕,確有與古人心意相通的境界。他的此舉,也可以看著是當代畫家與傳統經典的一次別開生面的對話方式,竊以為這在中國畫壇,可能是開舉,至少本人是聞所未聞。

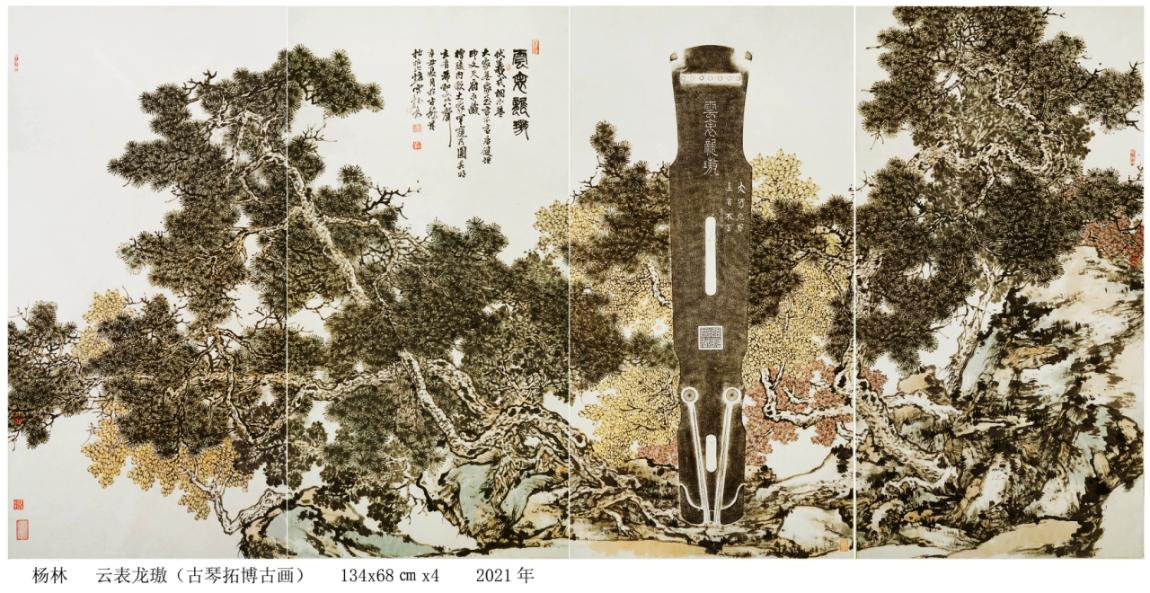

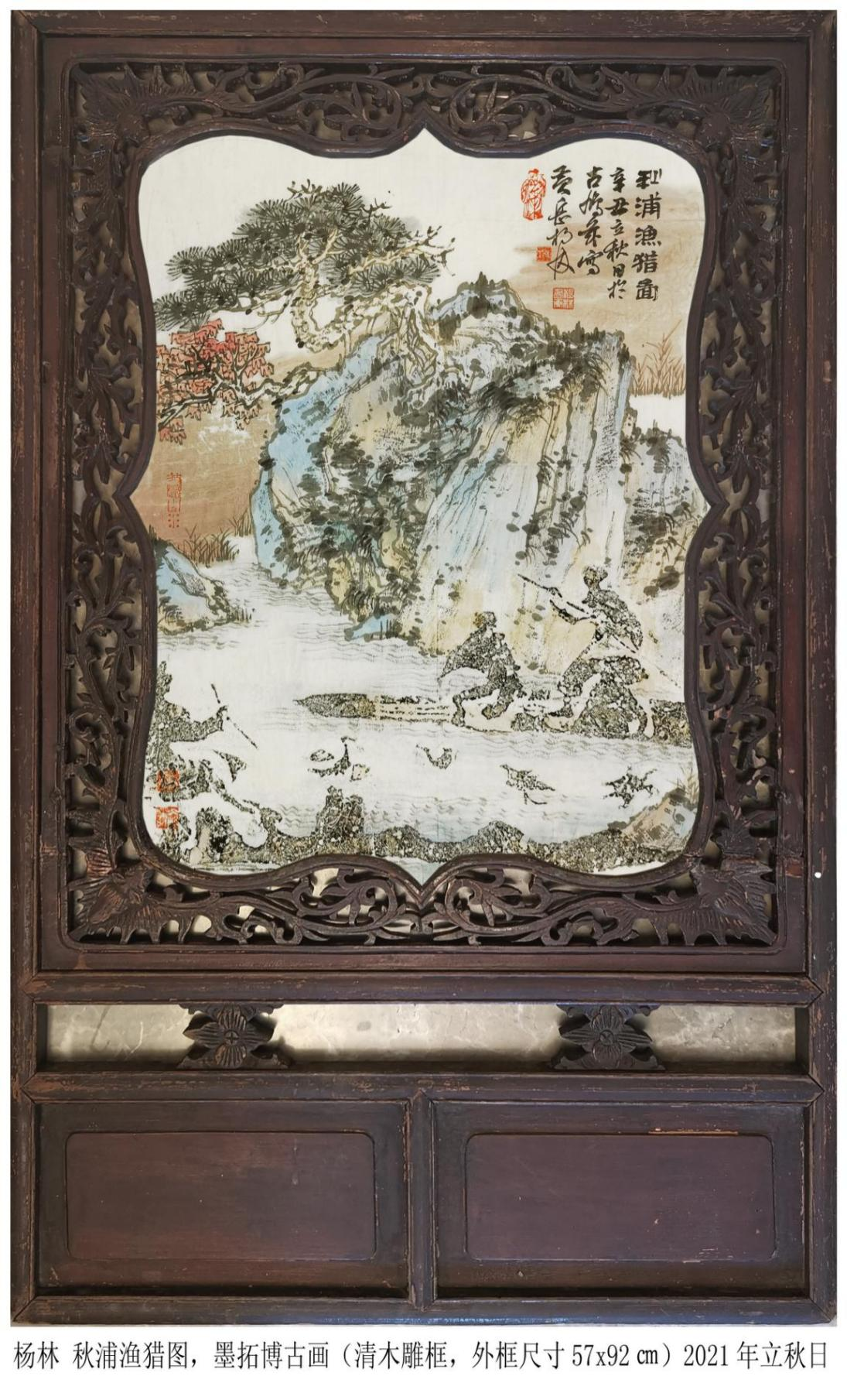

在畫家意與古會這個層面,不得不提楊林創作的大批墨拓博古畫,他的這些畫,開拓性地豐富了中國墨拓博古畫種類。傳統的墨拓畫,基本都是全形拓與折枝花鳥畫的結合,以清供題材為表現得最多。而楊林先生多年來在對徽文化傳統藝術的浸淫摹寫中,特別是他傾心收藏,占有大量的文化古物,自拓自畫,日久積淀,必有異想,藏品與畫技也支撐著他在當代墨拓博古畫領域勇于去創新實踐。他不僅將全形拓的器物范圍進一步擴大,由傳統的青銅器、磚瓦、碑銘等,擴大到山石、家具、紫砂、竹雕木雕,乃至古琴,只要有歷史文化內涵和歷史記憶的風物皆可墨拓。并且將傳統補繪的素材從折枝花鳥清供發展到傳統山水、人物,在全形拓這一冷僻的藝術領域開辟了新的語言方式。

評論家杜泓說“這在當代藝術界,無疑是個很了不起的創舉。在傳統博古畫中,器物形狀借助折枝花鳥的補充增添了清賞把玩的趣味,而在楊林先生的當代博古畫中,形拓器物的廣泛性,使得更多具有歷史文化符號的特質、極具收藏價值的器物進入墨拓視野,并且創作者有足夠的功力與之產生神交與對話,從而將山水意境、人物情態等補繪其中,為墨拓器物增添了確切的文化內涵,使之更為豐富、生動,更具收藏價值。”所言極是。在高端的西泠印社作品展中,就有楊林的墨拓畫一再露面。

我以為,有深厚文化積淀的楊林先生,在墨拓博古畫領域不僅是繼承者,更是開拓者,他前所未有地將山水、人物引入此畫種,而且極具審美性,我相信在不久的將來,如果當代畫壇在此領域作一巡禮,沒有人會忽略楊林先生這一先鋒性探索,他是以自己獨具慧眼的創造力,用現代墨拓博古畫形式,向遠去的風雅時代默默致敬!

畫家楊林之于我,是一個神交多于現實互動的朋友,但在我眼中他具有有趣的靈魂。我希望用我的文字,讓更多的人去走近他,認識一個真正的書畫修行者!

楊林,中國美術家協會會員,安徽黃岳畫院院長、徽州碑林藝術館館長,零界點:朱零山水畫研究會副會長。曾獲全國首屆揚州八怪杯書畫大獎賽一等獎,尚意2017全國美展最高獎(中國美協)、2018中國福州海上絲綢之路中國畫展最高獎(中國美協)、入選2017涇上丹青全國美展(中國美協)、入選2018山水硯都多彩肇慶全國美展(中國美協)、2019年弄潮杯全國中國畫大賽優秀獎(西泠印社主辦)、2019首屆吳昌碩國際藝術大獎賽二等獎(西泠印社主辦)、2020“中國美術世界行”成果匯報展最高獎(中國美協)、建國70周年安徽省美術大賽優秀獎(安徽省美協主辦)、2017年安徽省美術大賽最高獎第四屆“弄潮杯”錢塘江金石竹木拓片展二等獎(西泠印社)等。

(作者:荊毅,本名董金義,中國作家協會會員,書畫評論人。曾獲安徽文學獎,現供職于蕪湖傳媒集團。)

編輯:代海豐