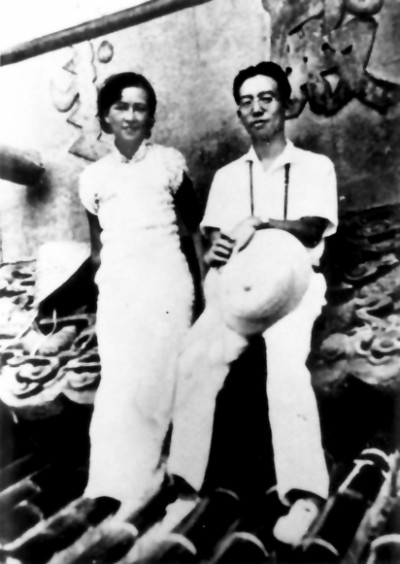

梁思成與林徽因舊照清華大學建筑學院中國營造學社紀念館藏

梁思成與林徽因(雕塑)尹智欣

“文章合為時而著,歌詩合為事而作”,每個時代都需要獨特的藝術表達,來反映其新面貌、新精神。“創新是文藝的生命”,如何創新則是擺在新時代文藝工作者面前的一個亟待解決的理論與實踐問題。《詩經》有云,“周雖舊邦,其命維新”,中華民族的文化藝術發展歷程本就是生生不息的、不斷創新發展的。新時代需要新的文藝,更需要當代藝術工作者以守正創新的藝術理念和方式,處理好傳承和創新的關系,做到“以文弘業、以文培元,以文立心、以文鑄魂”,為實現中華民族偉大復興的中國夢提供強大的價值引導力、文化凝聚力、精神推動力。作為多年從事雕塑創作的文藝工作者,筆者在雕塑藝術實踐領域也一直積極踐行這一理念,雕塑作品《梁思成與林徽因》的創作就是這種對探索的又一次嘗試。

中國建筑學家梁思成與林徽因伉儷一生致力于中國傳統建筑文化的研究、保護與弘揚事業,其文化傳承之功、精神感召之力為世人敬仰,二位大師的感人事跡深深打動了我。藝術家的感性熱情、建筑師的理性邏輯,相映成趣的思維狀態和情感表達,使我萌生通過人物雕塑形式來進行理性和感性間的碰撞與交融,向大師致敬、向文化致敬的創作沖動。

在世界雕塑的傳統中,人的身體一直是多種民族文化、宗教、歷史和政治意義的載體,它從來就不是純粹生理性的、自然的表達;雕塑中的身體也從來都不是自足的身體,它總是根據社會的、文化的、政治的需要,因時因地進行各種改變,雕塑的身體是被社會塑造和賦予的,它受到人的控制,受到人的規范,被人所編碼。

無論是東方雕塑的意象韻味、深沉內斂,還是西方雕塑的具象生動、健碩外拓,都獨具特色,各領風騷。審美追求有異,但精神旨歸無別。最能體現東方審美特征的中國雕塑藝術從漢代的深沉宏大到唐代的輝煌韻致,直至兩宋的簡易標美,奠定了中國雕塑的基本調性。從霍去病墓大型組雕到云岡石窟、龍門石窟乃至敦煌莫高窟中的輝煌營建,無不體現出中國傳統雕塑的優秀傳統。從人民英雄紀念碑浮雕、北京農展館群雕,直至中央黨校廣場雕塑《旗幟》,也都體現了新中國一代代雕塑藝術家們的審美選擇與時代風貌,無疑是對時代精神的一種藝術回應。

通過回顧中國雕塑藝術史可以發現,在藝術創作中必須尊重和堅持古今中外藝術探索實踐中的藝術規律,同時兼顧時代審美精神轉變的需求。站在藝術發展史的高度,清晰地把握藝術創新的方向。當代中國迎來了百年未有之大變局,當代藝術工作者處在新觀念、新思維日新月異的歷史新時期,站在藝術發展的十字路口,新思維、新方法、新科技、新樣態層出不窮,既不能食古不化,也不能為標新而立異,藝術實踐必須緊跟時代節拍、引領時代風尚,大膽探索、勇于實踐,開拓時代生活藝術表現的新疆域,展現文藝創新與文藝意蘊的新境界。

基于對當代文藝創新理論的理解與實踐,在創作雕塑《梁思成與林徽因》的過程中,筆者堅持“師古而不泥古”,避免向古典寫實主義的簡單回歸,在遵循基本藝術規律的同時,追求蘊含豐富的解讀空間。具體來講,就是將雕塑作品看作當代藝術中一種對人的身體與空間存在的全新解讀,通過對表現對象內在精神氣質與外在形體的有機結合和高度概括,將“身體”作為傳統雕塑的主要形式賦予了時代性的藝術意味。通過長期寫實主義雕塑訓練基礎上的主動自覺變形,將作品中人物形象的建筑性塑造作為一種具有強烈目的性的符號化風格。在《梁思成與林徽因》最終的呈現中,人物形象簡化了軀干與四肢,重點突出頭部的塑造,將四肢和衣紋高度概括,賦予身體以情感表情,通過簡化夸張人物服飾上的細節和動作特征——非傳統的面部表情——來表達人物的內在情感。因此,動作、形體與傳統雕塑所倚重的“身體”獲得了語言表達的一致性。

如何體現中華民族優秀傳統文化與現代文明的有機銜接?如何體現藝術張力與文化自信的無縫融合?如何體現高雅雕塑作品與公眾藝術鑒賞的相互融通,也就是如何引領時代風尚?這一系列藝術思考,通過這組雕塑創作實踐被不斷追問、不斷強化,同時完成了對“文藝創作的目的是引導人們找到思想的源泉、力量的源泉、快樂的源泉”這一文藝創新思想的實踐回應。作為學院派青年雕塑家,站在新時代的歷史起點,站在文藝創新高度審視自身的創作心路歷程之上,堅持了自身“守正創新、以文化人”的創作原則。我們的藝術創作可能沒有老一輩雕塑家紀念碑式英雄主義的動人心魄,可能也缺乏上一輩藝術家在現代美術實踐中所體現的先鋒實驗與深刻的社會思考,但新時代的青年雕塑家同樣具有面對時代精神感召的社會責任感。以潛移默化的藝術形式反映當代人精神世界、塑造時代審美品格、引領潮流風尚,是我們這代藝術工作者的責任所在、使命擔當。新一代的藝術工作者們也正以各自不同領域的藝術探索,建構樹立新時代藝術標桿,引導大眾審美,自覺尋求孕育作品之中的“思想的源泉、力量的源泉、快樂的源泉”,自覺承擔著“以文化人、以文育人”的光榮使命。(作者:尹智欣,系魯迅美術學院雕塑系副教授)

編輯:代海豐