少年故鄉(xiāng)

路思良1977年底出生于宿州符離集四山孜村,后面自然村原名馬莊,同宗認(rèn)為“馬踩路”不吉利遂改為丁寨。現(xiàn)已合并為四山孜行政村。路思良在丁寨度過童年與少年。

村邊有山,名乾山。乾山在東,山上有廟,鄉(xiāng)人說乾山有龍脈,村子里出了中國的空軍上將丁文昌(空軍政委);出個安徽省第一個書法教授大書家丁夢周先生,他們村子還出了奧運名將王春雨等等。當(dāng)然現(xiàn)在《符離集英杰譜》中也增添了青年才俊路思良。但他家鄉(xiāng)最著名的恐怕還數(shù)唐代白居易寫的那詩句:“離離原上草,一歲一枯榮。”其中的離離,就是他的家鄉(xiāng)符離集,是全國鐵路樞紐,他兒時步行去符離集買遠(yuǎn)近聞名的燒雞,那兒離他的村莊不過四五公里之遙。路思良家鄉(xiāng)村民,都有自豪感,且懷有武學(xué)丁文昌,文從丁夢周的理想。路思良從小就想當(dāng)書法家,村子里人很注重書法,過年可以不買肉,但必須貼春聯(lián),貼福字,而且是手書的那種,很講究字的美和韻味。

某年農(nóng)歷三月乾山廟會,路思良一路爬山口渴,舍不得買水,將母親給的5毛錢買了支毛筆,從鍋底鏟些灰和上清水就當(dāng)墨汁用。用的紙也都是些撿來的廢紙。

沒字帖,那些漂亮的春聯(lián)、戲臺聯(lián),甚至路邊的大標(biāo)語都成為他臨摹的“字帖”。當(dāng)時沒手機拍照,就使勁用心默記著,每一個字的模樣,反復(fù)去看,反復(fù)去記。為節(jié)省紙墨,他還從老宅基地找了塊足有一平尺的大青磚,磨平用水寫字,功能相當(dāng)于現(xiàn)在的水寫布。

在村中老屋讀書時,石頭為凳,木板當(dāng)桌,下雨屋漏,二年級時學(xué)生便轉(zhuǎn)入銀果寺小學(xué),雖學(xué)習(xí)條件艱苦但照樣有描紅課。老師表揚說,丁寨過來的這班孩子,字寫得都不錯。思良的父親也夸兒子字好看。家貧,端午時,老師在課堂上問,同學(xué)們端午要吃什么?路思良舉手說:吃餃子。長那么大他壓根沒見過南方的粽子。放學(xué)后思良要干農(nóng)活,手里抓個山芋窩窩頭,還不忘揣本書。他語文好,作文《姐弟情》一文獲過符離集鎮(zhèn)作文比賽第一名。

現(xiàn)雖離家多年,每當(dāng)回鄉(xiāng),他都要去村里到處轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),一些成長的時光記憶,會在那里聚散,真切又縹緲。

求學(xué)謀生

故鄉(xiāng)注定要離開,注定要回望。

進(jìn)入安師大美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),是路思良真正意義上叩響藝術(shù)之門。也為他后來加入旅游業(yè)打下美工基礎(chǔ)。路思良雖然一心想做的事是書法,但在生計面前,他必須先解決衣食之憂。畢業(yè)后,他去一家旅游公司上班,做美工,也帶團(tuán)兼做導(dǎo)游。而且一做就是十幾年,直到自己當(dāng)上公司老總。期間他對旅游文化特別關(guān)注,祖國的大好河山也讓他大開眼界。當(dāng)年在介紹各地人文地理時,也增長了知識和見識。特別是因讀錯字被游客當(dāng)眾指正時,自尊心強的他很是羞愧。從那起,他暗暗叮囑自己,對要去的每個地方,一定要下足功夫,將所有可能用到的講解,作充分的預(yù)習(xí),力求準(zhǔn)確豐富。為此他閱讀了大量的書籍。他也開始明白,將來從事書法,首先要成為一個文化人。十幾年來,因為行走,因為閱讀,便具備了一個優(yōu)秀導(dǎo)游與從業(yè)人員的知識儲備。也因為一直見縫插針地習(xí)書,他在心里常將風(fēng)景與書法作對應(yīng),他說泰山雄偉像顏楷;張家界奇險飄逸像懷素、黃庭堅草書......

從企業(yè)到藝術(shù)其實就只是一個轉(zhuǎn)身。

2014年,他風(fēng)光無限的旅游公司稍有勢緩,各大旅游公司開始入駐蕪湖。其時路思良也掘到人生第一桶金。他果斷把公司交給愛人經(jīng)營,自己一心一意地開始了對書法藝術(shù)的追求。他決定對書法進(jìn)行系統(tǒng)補課。經(jīng)書友介紹,參加了當(dāng)年滁州國展學(xué)習(xí)班。班上70幾名同學(xué)來自全國各地,水平很高,不少同學(xué)此前作品已入過一次全國展。路思良說,在學(xué)習(xí)班至少讓他有三個方面的收獲:一是明白啥叫書法的氣韻、節(jié)奏;二是粗略理解了草法、墨法、章法的虛實關(guān)系;三是如何打造參展作品。總之在這個學(xué)習(xí)班上,他發(fā)現(xiàn)這里所講的書法與他此前理解的傳統(tǒng)書法很不一樣。草書不只是縈帶,書者關(guān)注字根,起、行、收都有度,同學(xué)們對打造作品中的濃淡枯濕之類很有經(jīng)驗。他在這里短短的一周,明白的比以前關(guān)于書法所有的總和都要多。回到蕪湖,他徹夜難眠,他認(rèn)真思索自己今后在書法的路上怎么去走。

一舉成名

2014年對于路思良注定是不平常的一年。這年底,四年一度的第十一屆全國書法篆刻展開始征稿。路思良每晚都要打開電腦,研究近幾屆入國展的優(yōu)秀作品,特別是草書,特別是大幅草書作品,他常常情不自禁地被那些作品深深打動。有人說書法不能學(xué)時人,而他覺得當(dāng)代優(yōu)秀書家是我們學(xué)習(xí)古人書法的橋梁,他們的作品呈現(xiàn)了與古人相近的一些東西。那一段時期,路思良一天有十幾個小時泡在書法里,不斷地讀、臨、悟,每個夜晚常常聽到送奶工開箱聲或是環(huán)衛(wèi)工推車聲才發(fā)現(xiàn)天快亮了,趕緊洗洗睡一會。期間也試寫了近20幅作品,但沒有一幅滿意。他心想,古人說廢紙三千,是不是也正是這樣,為了迎接更好的出現(xiàn)。

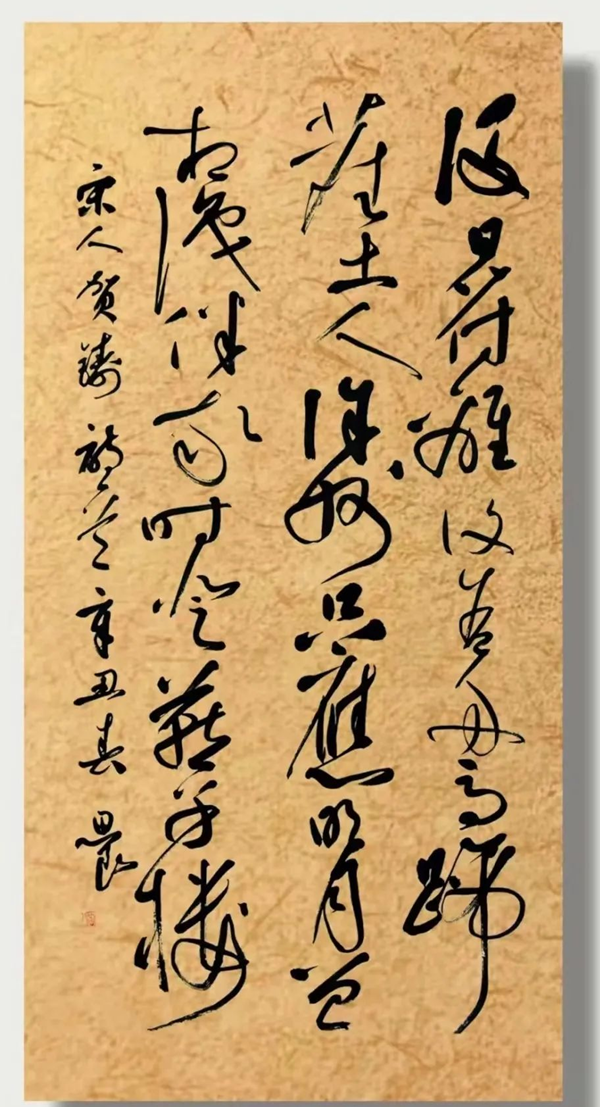

正式創(chuàng)作的那天,書案小,他將八尺屏白宣鋪在地上。選了首李白的詩:內(nèi)容是

暮從碧山下,山月隨人歸。

卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微。

相攜及田家,童稚開荊扉。

綠竹入幽徑,青蘿拂行衣。

歡言得所憩,美酒聊共揮。

長歌吟松風(fēng),曲盡河星稀。我醉君復(fù)樂,陶然共忘機。

沒想到第一次在地上寫大幅作品,仿佛天助,竟然揮灑自如,一氣呵成。在極富質(zhì)感的線條里,閃爍著性格的光芒。墨色濃淡,猶如天成,筆之所及,紙墨生輝。他忽然相信,書法創(chuàng)作也是有靈感的。否則歷史上王羲之想二度書寫蘭亭序,為何終不能盡意。

話雖如此,我以為靈感也是因為長期的修煉與準(zhǔn)備而來。路思良的行草書此前已獲得過2012年蕪湖市書法雙年展優(yōu)秀獎及2014年安徽省首屆書法楹聯(lián)展優(yōu)秀作品獎等。

當(dāng)時他將這幅作品寄出后,內(nèi)心雖有期待,但更多是一種投石問路的心態(tài),畢竟首次參加國展投稿,也沒多想。那段時光他用旅人的眼光看世界,以書者的筆墨寫春秋,沿著硯田勤耕細(xì)作,時常洶涌起向書道遠(yuǎn)行的殷殷之情。在書道前行路上設(shè)若有飛來的運氣,使平庸的日子驚喜異常,那真是一份額外的紅利了。

令他驚喜不已的居然一舉成功。2015年5月27日,中國書法家協(xié)會主辦的第十一屆書法篆刻展入展名單公布,他的草書作品李白詩一首榜上有名!他至今都記得那個早晨,他早早起床準(zhǔn)備送孩子上學(xué),一位在北京學(xué)習(xí)的書友電告他:你的作品入展了。他當(dāng)時不敢相信,怕是玩笑,直到送完孩子上學(xué)回來的路上接到市書協(xié)主席電話告知他作品入國展了,祝賀他為蕪湖爭光,他才相信真的成功了。作為書法人,他用短短的幾個月,打造出力作,從全國42572件作品中,突出重圍,脫穎而出,進(jìn)入國展,一舉獲得全國會員資格。要知道,這段路,有多少書家是用了差不多一生才完成,甚至一生也無法抵達(dá)!從這個層面講,路思良是幸運的,他在緊緊擁抱書法女神時,書法女神給了他同等回抱!我相信,對書法虔誠追求的路思良內(nèi)心一定是懷著感恩的。

藝無止境

原本寂寂無名的路思良進(jìn)入四年一度的國展,一時無異于星光閃耀,迅速為書界所知,有祝賀的,稱贊的,當(dāng)然也有質(zhì)疑的。路思良是清醒的,他知道入了國展,并不代表自己從此就是一個多么優(yōu)秀的書家了,與那些歷屆蘭亭獎的書家比,或者就是與本地優(yōu)秀的書家比,自己還存在著不小差距。從入國展之后,正常的日子里,他幾乎晚上沒有在一點之前睡覺過,他希望自己變得足夠優(yōu)秀,對得起中書協(xié)會員資格。他不再像2014年備戰(zhàn)國展時那樣,有強烈的目的性,關(guān)注的只是草書,只是為打造一件完美的草書作品殫精竭慮,而是開始更系統(tǒng)臨帖,精臨各種書體,補理論,補文化。十年來,他因為職業(yè),行萬里路當(dāng)然有過之,但更重要的是讀萬卷書,不讀書行再多路也只能算個郵差。除了書法著作,文學(xué)與社科類書也常出現(xiàn)在他的案頭。他還嘗試著寫作,在報紙副刊還發(fā)表過散文。也嘗試著寫格律詩詞。當(dāng)然投入最多的還是書法。他研究最多的是古人的筆法字法章法墨法。字法上朝朝暮暮孫過庭,墨法上他左右追隨王鐸,線條上汲取懷素,節(jié)奏上跟隨黃庭堅。同時也一如往常地關(guān)注當(dāng)代優(yōu)秀書家的國展作品,和前沿的創(chuàng)作動向。他并不厚古薄今,他說一些科班出身的90后國展選手,甚至對傳統(tǒng)書法的理解更為明了清晰,更得古人手法,用筆更為干凈利索,又增添了新鮮元素。書法不在于古今,不在于年齡,而是書者對書寫本身的體悟程度。所謂體悟,體就是身體力行、實踐,而后悟,就是悟其理,悟其法,悟其道。

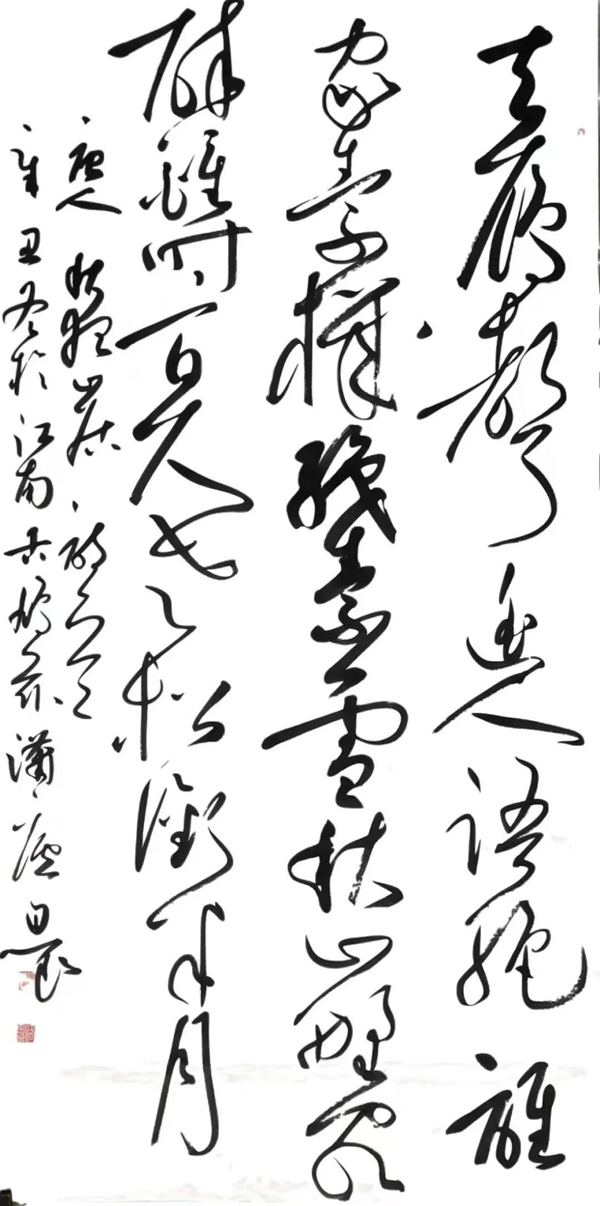

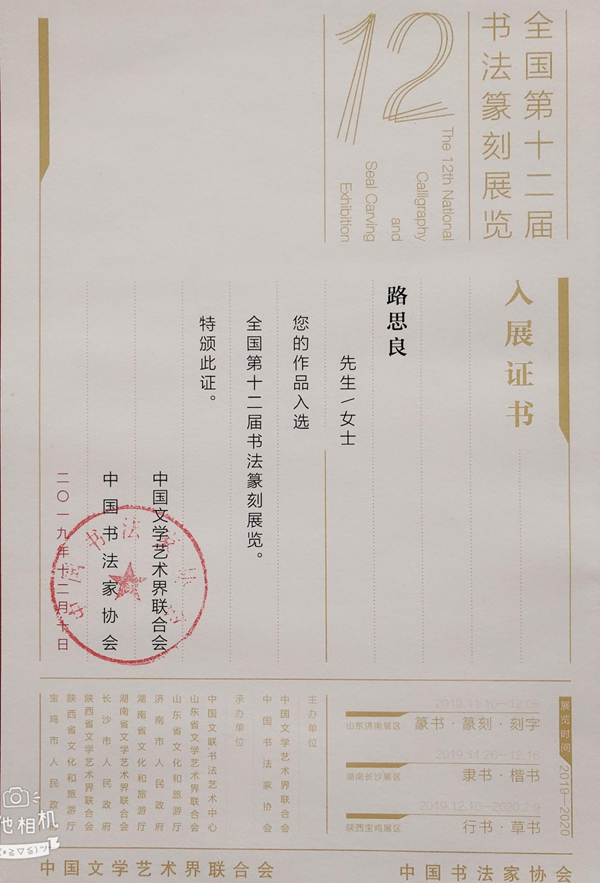

時光荏苒,轉(zhuǎn)眼又是四年,2019年全國第十二屆書法篆刻展拉開帷幕,這也將是路思良梅開二度的機會。某天路思良的一位學(xué)生拿來一張漂亮的灑金宣紙,玫紅色,八尺屏,讓路老師給他寫一張草書示范。他沒有遲疑,拿起案上一本上海書畫出版社的唐詩選,挑了首張藉的詩

野店臨江浦,門前有橘花。

停燈待賈客,賣酒與船家。

夜靜江水白,路回山月斜。閑尋泊舟處,潮落見平沙。

此詩還有另一個更為流傳的版本,與這個版本有三字之異,當(dāng)時路思良提筆即書,根本沒在意,沒想到他這一書就成為自己入第十二屆國展的作品,而且被后來點評老師當(dāng)成有“錯”字,差點因版本出紕漏。這是后話。現(xiàn)場寫完作品,路思良覺得還比較滿意,指點學(xué)生之后,他讓助教收起來,可以備用參展。當(dāng)時也就是一說,心里還是想再創(chuàng)作幾幅比較后挑選一下的,畢竟每人只給投寄一幅作品。沒成想助教老師第二天就寄走了,他當(dāng)時徒喚奈何。似乎是天意,沒想到這“草率”一投,讓他在國展中真的梅開二度。連續(xù)兩屆入國展,這恐怕在安徽書壇也屬罕見,真是令他喜出望外。點評入展作品的老師,在他的作品前逗留良久,為其線條之舒暢,輕重之恰好贊嘆不已。

十二屆國展后,書壇少了對路思良的質(zhì)疑聲,大家看到了他的成績,更看到了他的努力。此時他除了自己習(xí)練書法,也開始書法辦學(xué)。他說教學(xué)生的老師,不一定是名師,但一定要是“明師”,就是明白書法的老師,知道如何去引領(lǐng)學(xué)生去向書藝與書道行進(jìn)。

經(jīng)過艱苦地習(xí)練,路思良作品體勢,形成自己獨有的風(fēng)格,左右騰挪,線條綿綿不斷,富于夸張,每個字相互連接的過程中,打破了漢字傳統(tǒng)的規(guī)矩,或長短變形、或參差相補、或相互支撐,他開始深諳字與字的呼喚與應(yīng)答。

路思良的草書作品,筆法與結(jié)體上與楷書完全不同,它的旋轉(zhuǎn)連繞,概括了很多點畫,既有龍蛇扭曲之勁力,又富有云行水流之從容,且布局變化極大,在豪放灑脫中盡情放縱,游仞于規(guī)矩之間,狂而不亂。有書友評說他的草書是一種性靈的流露,興之所至,沒有刻意布局,卻天然成趣,收放恰到好處,行其所行,止其所止,一派瀟灑天真。書友聚談時說,難怪路老師的書齋號“瀟廬”。思良笑答,其實當(dāng)年初到蕪湖謀生,人皆喚我小路,小路者,瀟廬也。

書友還稱贊路思良的作品有著寫意之美。元代陳繹曾在《翰林要訣·變法》中把書法作品與書家感情、變化的關(guān)系說得十分透徹:“情之,喜怒哀樂,各有分?jǐn)?shù),喜則氣和而字舒,怒則氣粗而字險,哀則氣郁而字?jǐn)浚瑯穭t氣平而字麗,情有輕重,則字之?dāng)渴骐U麗亦有淺深,變化無窮。”路思良創(chuàng)作時,非常忘我,激情澎湃,心手雙暢,那些墨的輕重,線的跳蕩,字的騰挪,以及空間分割,完全不是刻意而為之。這或許正是他的作品能夠打動評委與觀眾的原因。思良正值盛年,我們有理由期待,如此努力的他,一定會在書壇獲得更高的聲譽,閃耀更亮的光芒。

作者簡介:荊毅,本名董金義,中國作家協(xié)會會員,書畫評論人。

編輯:代海豐