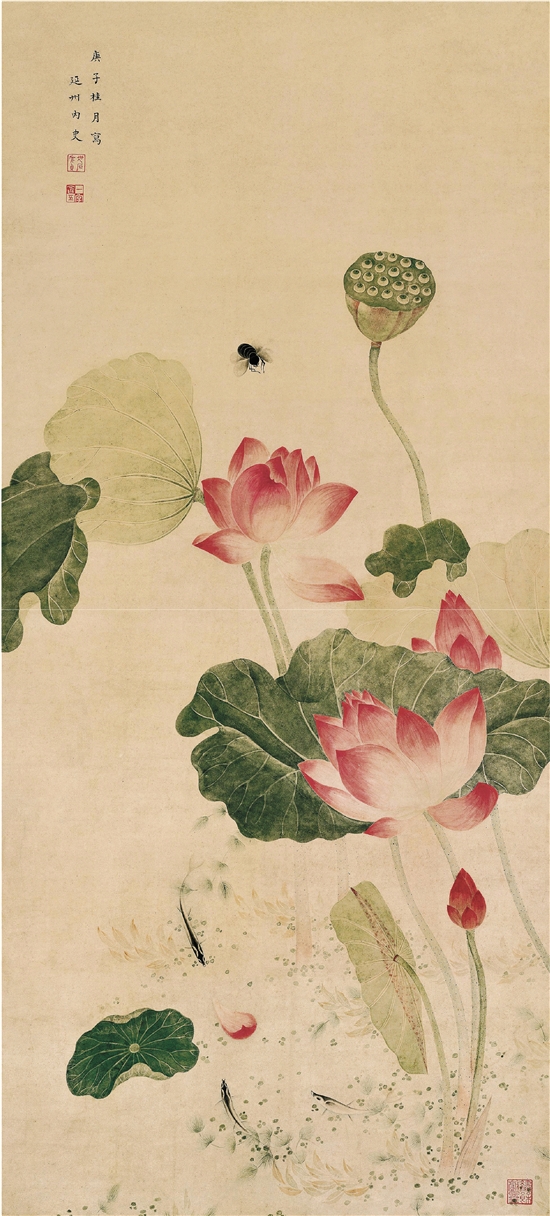

此為清代女畫家吳應貞所繪《荷花圖》軸,畫面描繪荷塘一角。五柄荷葉,亭亭如蓋,錯落支起整幅畫的塊面。有風吹來,荷葉翻卷出動感的翠綠,撩出葉片后的四朵羞顏。荷花紅彤彤的,敷色艷麗而不濃膩,如嫣然的笑,美得可喜。視覺從右下角出發(fā),逆時針上移,幾乎可以看到荷花從冒出花骨朵到發(fā)育成蓮蓬的“全生命周期”。高處那朵花,一瓣將落未落,恰似紅妝花旦將身子婉然一斜,玉臂輕劃,款款遞出水袖,裊裊蕩著余韻。

立在水中的荷莖,柔若無骨,儼然已經(jīng)化為透色。一片蓮花瓣仰落水中,翩然無聲,三只小魚從各自方位游來窺探。水未畫而自無形,游弋的力量與速度感卻歷歷可見。周遭水草舒展,情趣盎然。蜂兒也來湊趣,想要停在花朵隱秘的心坎里。

在中國畫中,不同于人物畫的“成教化助人倫”,山水畫的“駘蕩胸襟”,花鳥畫的作用是“愉悅性情”,作為人格的比興之物。梅蘭竹菊常側重著男性傲然的精神氣質。而荷花則常用來比興女性——徐渭題畫詩:“五月蓮花塞浦頭,長竿尺柄揮中流。縱令遮得西施面,遮得歌聲渡葉否。”惲壽平題畫詩:“沖泥抽柄曲,貼水鑄錢肥。西風吹不入,長護美人衣。”刻畫荷花,簡直就是在刻畫心目中的美人形象。如此,畫幅成為自我內(nèi)心獨白的場所。她們真誠投射,自我代入,造出了女性筆觸獨有的美學氣質。

作者以謹嚴的小楷題跋:“庚子桂月寫,延州內(nèi)史。”鈐印“吳氏應貞”“一字含五”。關于作者生平,泛黃的資料只是留下了寥寥數(shù)語:“吳應貞,字含五,號課花女史,江蘇吳江人,生卒年不詳。”——翻覽畫史,大多女性畫家都“生卒年不詳”。如果沒有作品,她們可能連名字也留不下來。在中國古代,女子學畫,非常艱難。女性教育家冼玉清談女子學藝的情形:“其一,名父之女,少稟庭訓,有父兄為之提倡,則成就自易;其二,才士之妻,閨房唱和,有夫婿為之點綴,則聲氣相通;其三,令子之母,儕輩所尊,有后世為之表揚,則流譽自廣。”找尋她們事跡的坐標,往往是,她是哪位男性的母親、內(nèi)人、子侄——“(吳應貞)同邑趙王佐室。又為徐釚(1636-1708年)內(nèi)侄女,由此可知,吳氏當為康熙朝人。”此外能獲知的資料是:“工寫生,風神婉約,自是閨房之秀。”——“閨房之秀”,意味著她的作品并不是形而上的“創(chuàng)造”,而更像是一種形而下的技能訓練,功能上與女紅、歌舞并沒有太大的差別。她的狀態(tài),恰似徐渭《剪春羅垂絲海棠》中說的:“美人睡不足,春愁奈若何。垂絲綠窗下,聊為繡春羅。”嫻靜無聊中打發(fā)著時間。于是,我們從這幅柔婉、謹嚴、內(nèi)斂、純粹、雋永的《荷花圖》中,隱約可以見到一位溫婉的女子坐在17世紀的時光里,用彤管輕輕染著紙本——不傳于世也罷,留名青史也罷,能畫畫即是一種確幸。她只在那一刻,享受著生命本然的美。

編輯:陳燁秋