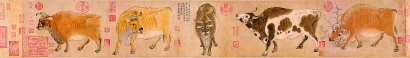

唐韓滉《五牛圖》故宮博物院藏

在中國繪畫史上,許多畫家都對牛有著獨特的情感。

在流傳至今的“牛畫”中,牛是堅韌踏實、刻苦攻讀的象征,也是畫家內心瀟灑放逸、悠然閑適的向往。

牛是日常生活中最為常見、與人類關系最為密切的動物之一。畫牛的興起與我國古代的農業生產相關。漢代畫像石中便多有“牛耕圖”“牧牛圖”之類的形象,敦煌壁畫中亦存有唐人所繪的“牛耕圖”。

自唐代始,牛與馬一起成為畜獸畫的兩大主題,唐人戴嵩以畫牛著稱,他與擅畫鞍馬的韓幹并稱為“韓馬戴牛”。

五代、北宋山水畫成熟后,牛又成為山水中的重要點景,如傳為董源所作的《夏山圖》中便有點景的牧牛。到了南宋,“牧牛”這一主題開始大量出現于團扇、小品中,古人畫牛至此達到鼎盛。

最為特別《五牛圖》

傳世最早的一件畫牛名作,非唐代宰相韓滉所繪的《五牛圖》莫屬,這件作品不但是存世卷軸畫中最早的牛畫,也是屈指可數的幾件存世唐畫之一。

韓滉以平列的方式描繪出姿態各異的五頭黃牛:第一頭牛低頭引頸摩擦灌木,一副舒適悠閑的樣子;第二頭牛昂首向前,仿佛漫步于田壟間;第三頭牛以正面的姿態望向觀者,張嘴哞叫,仿佛在和觀者溝通;第四頭牛回首張望,伸出舌頭,一副俏皮的樣子;最末一牛頭戴瓔珞,神情凝重。

全圖以平列展開的構圖方式呈現出兩大特點:其一在于畫中的五頭牛既互相獨立,又通過牛頭的一低一昂、眼神的左右顧盼串聯在一起,使得前后呼應起來;其二在于畫面正中描繪了一頭正面朝向觀者的牛,左右兩邊各畫有兩頭牛,呈中軸對稱的布局。這種平列的布局方式在孫位的《高逸圖》和周昉的《簪花仕女圖》中都有所反映,而中軸對稱的布局則與新疆阿斯塔納唐墓出土的六扇花鳥屏風有相似之處。這兩個特點都是唐畫常見的構圖方式。

在細節的處理上,韓滉以粗重厚拙卻又凝練暢達的線條來表現牛的軀體結構。牛的軀體依靠暈染,形成一種皮膚的質感,而牛尾則以平行而細勁的線條根根畫出,其中又通過渲染,使得尾部呈現毛發的蓬松感。

《五牛圖》中的最后一牛,頭系瓔珞,穿有鼻環,神情凝重,與前四頭牛愉悅舒展的神情及姿態頗有一些差別。元代大畫家趙孟頫在題跋中云:“昔梁武欲用陶弘景。(陶弘景)畫二水牛,一以金珞首,一自放于水草之際。梁武嘆其高致,不復強之。此圖殆寫其意云。”而此牛恰好也穿以瓔珞,故趙孟頫推測此圖表現的是寧愿瀟灑放逸于田壟江湖之間,也不愿瓔珞系首而居于廟堂的志向。

除了人們所熟知的故宮本《五牛圖》外,日本京都大原美術館也藏有一件《五牛圖》。大原本《五牛圖》的構圖與故宮本幾乎相同,唯畫面色澤較暗,兩者的繪畫技法完全不同:故宮本《五牛圖》突出筆線,而大原本的牛完全以暈染表現形體,線條隱沒在暈染的顏色下,呈現出一種平面化的趨向。這種小心謹慎的處理方式,應該是摹本才有的特征。徐邦達、薛永年、蔡星儀等專家皆認為,故宮本是韓滉的真跡,而日本的大原本是其摹本。

與山水融為一體

相比唐畫,宋代畫家畫牛逐漸擺脫了單一的畜獸畫而逐漸與山水畫相結合,并在南宋發展至鼎盛。這一現象的出現并非偶然,在牛、馬、驢、鹿、羊等畜獸中,唯獨牛與山水畫的關系最為密切,這是因為牛既可步于阡陌,亦可行于山林,也可涉水渡河。畫鞍馬,其背景基本不能脫離開闊的平原,諸多唐墓壁畫中的鞍馬圖、北宋李公麟的《臨韋偃牧放圖》便是例證。而繪牛則不受場景的局限,畫家在山林、田埂、村莊、水邊等處皆可將牛作為點景,不但合乎情理,且又增添了人文趣味。最典型的便是南宋諸多的牧牛圖小品,如李迪《雪中歸牧圖》、劉履中《田畯醉歸圖》等。其中,閻次平的《四季牧牛圖》是一件杰出的作品。

閻次平是北宋宣和畫院待詔閻仲之子。閻次平、閻次于兄弟兩人皆傳家學,擅畫山水,是南宋孝宗時期的重要畫家。《四季牧牛圖》分四段描繪了春、夏、秋、冬四季景象,每段皆繪兩頭牛與牧童。春季一段,風吹柳蔭,一牧童騎牛持鞭,策其向水草豐沛處放牧。夏季一段則繪一池塘,兩名牧童各自騎在牛背上緩緩涉水渡河,觀之頓有清涼之意。第三段則描繪了滿地落葉、林木蕭疏的秋景,一頭牛躺臥在樹蔭之下,另一頭牛則漫步于落葉林間。最末的冬景部分氣象蕭肅,風卷枯枝,滿地白雪,兩頭牛也瑟縮著頂風前行。牧童身披蓑衣,緊貼于牛背上。閻次平將牧牛的主題貫穿于四季之中,又在不同的段落中表現牛漫步、佇立、涉水、躺臥種種姿態,展現出畫家高超的筆墨技巧、造型能力與造境手段。

《四季牧牛圖》描繪的都是水牛,對比韓滉《五牛圖》中完全以線造型的黃牛,便可發現宋人畫牛的特點。他們不但擅于描繪牛的各種姿態,更關注到水牛身上大量的牛毛。閻次平通過細密的濃淡短線,依著結構層層描繪出牛毛,從而隱沒了輪廓的結構線條。這些毛發有深淺、濃淡、疏密的區別,甚至在牛的肩胛處還帶有旋轉生長的趨勢。之后,再以墨作濃淡暈染,牛毛濃密處趨濃而疏處漸淡。這樣細致的描繪使得牛的形象極為逼真,也使之與背景的山水完全融合在一起,呈現出更為精致、真實、自然的效果。

無人解得悠悠意

自南宋以后,以牧牛為主題的畫作逐漸淡出,但依然不乏關于牛的名作傳世。“明四家”中沈周的《臥游圖》冊中便有一開黑牛圖;清初四高僧中的石濤也畫牛,有《對牛彈琴圖》傳世;王翚的弟子楊晉則是少數以畫牛知名的畫家。

唐寅在名作《葑田行犢圖》中描繪了松陰下一文士騎牛而過,他在畫上題詩一首:“騎犢歸來繞葑田,角端輕掛漢編年。無人解得悠悠意,行過松陰懶著鞭。”由此可知,此圖的主題旨在描繪隋末李密“牛角掛書”的故事。據《新唐書·李密傳》記載,李密年輕時“聞包愷在緱山,往從之。以蒲韉乘牛,掛《漢書》一帙角上,行且讀。”這一典故后來多被用以形容刻苦攻讀的精神,陸游《舟中遣懷》便有“但思下帷授《老子》,那復騎牛讀《漢書》”之句。

唐寅在畫中并沒有強調“牛角掛書”這一細節,只是以詩題的方式點出主題。顯然,畫作的主旨還是為了突出“無人解得悠悠意,行過松陰懶著鞭”的悠然閑適的意態。

從畫法上看,唐寅畫牛著重于用水墨暈染形體以區分牛軀體上的陰陽向背。同時,唐寅不再像宋人那樣細致地描繪大量牛毛,暈染的筆墨也逐漸趨于寫意,顯示出明代吳門畫派的典型風格。騎在牛背上的那位文士神情悠然,姿態放松,衣紋圓轉瀟灑,垂下的一足著一草鞋,用筆輕松而又準確,足見唐寅的才情。

與民族精神相契合

《宣和畫譜·畜獸緒論》云:“乾象天,天行健,故為馬。坤象地,地任重而順,故為牛。”可見,畫牛的興起并非偶然,古人早就觀察到牛力大而能負重、堅韌又能順從的特性,并對這種品質給予極高的評價。到了近現代,不少畫家亦對牛情有獨鐘,任伯年、齊白石、徐悲鴻、吳作人、李可染、陸儼少、謝稚柳、程十發等大家筆下都不乏畫牛的佳作。

與古畫不同的是,這些畫家筆下的牛顯示出多元并存的風格,如李可染以水墨寫意的筆法繪水牛,有時配以嬉戲的牧童,顯得敦樸可愛;徐悲鴻畫牛則受到西畫透視的影響,結構逼近真實;陸儼少吸收南宋人的傳統畫法,常在山間置以點景的牛,生發出“雁蕩歸牧”之類的主題,充滿著山林野趣;程十發筆下的牛則更見夸誕,將連環畫與國畫結合起來,顯示出很強的張力。

在近現代畫家中,不得不提李可染先生與他晚年的齋號——“師牛堂”,意思是以牛為師。他在一段畫跋中詳細解釋了他愛牛、畫牛的原因:“牛也力大無窮,俯首孺子而不逞強,終生勞瘁事農而安不居功,純良溫馴,時亦強犟,穩步向前,足不踏空,皮毛骨角無不有用,形容無華,氣宇軒宏。”牛力大耐勞、堅韌踏實、事不居功、溫良順從的品質與我們的民族精神有契合之處,無怪自古至今的畫家都對牛有著獨特的感情了。

編輯:陳燁秋