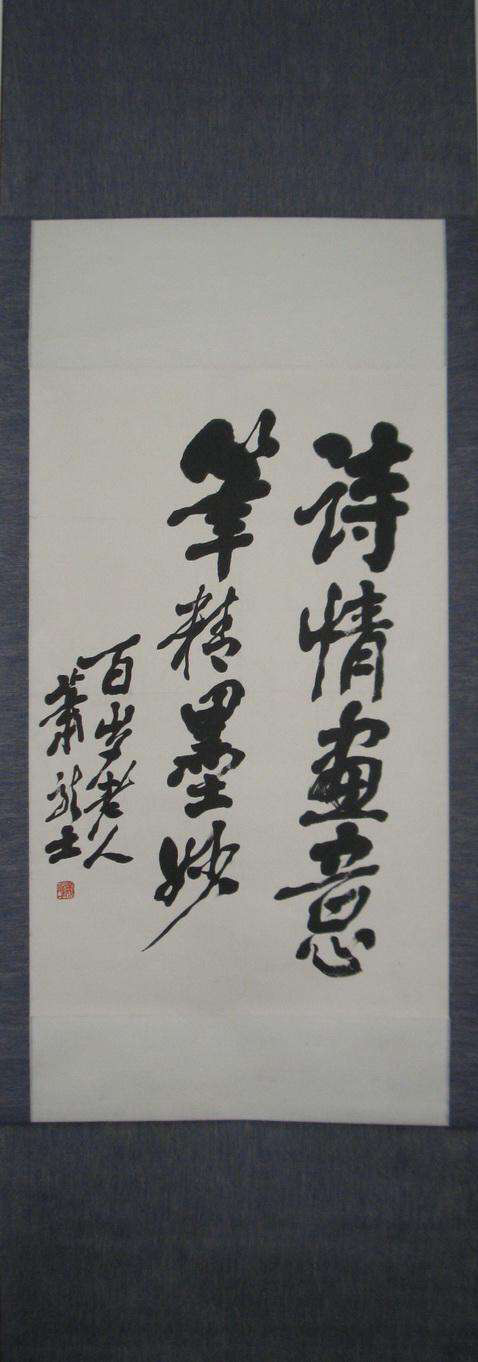

中國文人畫追求詩、書、畫“三絕”,主張以詩文頤養書畫,書法和畫法互參,詩、書、畫三者達到相輔相成,他們的畫作所呈現的是詩、書、畫、印相得益彰的綜合藝術。這就要求一個畫家要有很高的“畫外”的學養。他們的畫要有獨特的風格,與畫風一致的書法也要有極高的造詣,這也是“中國畫”與“西洋畫”不同的獨特之處。綜觀明清以降,徐青藤、揚州八怪、八大山人、石濤、吳昌碩、齊白石、黃賓虹、林散之、蕭龍士等就是最好的典范。由于畫法與畫風的需要,他們書法的繼承大多在晉、唐以上,崇尚高古雄厚的風格。林散之先生為“當代草圣”,早年他以山水畫名重一方,晚年他的畫名被書名所掩。而蕭龍士先生為國畫大師,不以書名世,但先生的書法藝術有著很高的造詣,之所以鮮為人知,正是因為先生書名為畫名所掩。

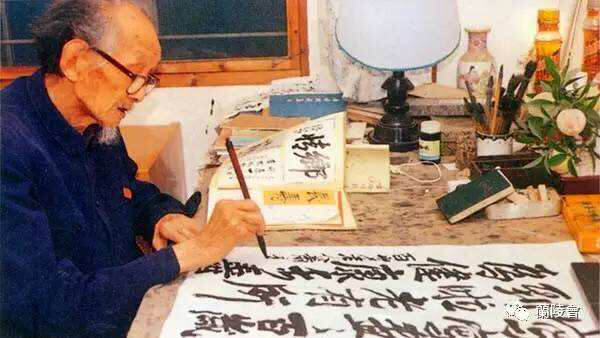

蕭龍士先生(1889-1990),當代著名花鳥畫家,原名品一,字翰云。出生于“龍城畫派”中心的安徽省蕭縣蕭場村。由于他生長在一個畫風昌盛的國畫之鄉,并受家庭成員愛好潛移默化的影響,自幼就喜歡寫寫畫畫。早年畢業于師范,從教十年后,出于對書畫藝術的熱愛,三十多歲,仍然投報上海美專高級師范科繼續學習。1925年他畢業后,長期在蘇、豫、皖等地執教和從事繪畫;抗日戰爭時期,他懷著滿腔熱血,先后在徐州、南京、鎮江等地多次舉辦書畫義展義賣,資助抗戰工作,以手中的畫筆來宣傳民眾,鼓舞抗日將士。

1949年,新中國成立時,他已年逾花甲,為了自己所執著追求的藝術,投師于著名畫家齊白石先生門下,潛心習字學畫。在從齊白石學習的這段時間里,他同當代畫壇知名人士李苦禪、李可染、許麟廬等先生情同手足,共磋技藝。在師友們的直接影響下,他的書畫進步迅速。四十多年來,在學習切磋技藝的同時,他更是以飽滿的政治熱情和自己的知識技能,勤勤懇懇地為祖國、為人民服務。他傾畢生精力,以繼承和發揚祖國傳統藝術和獎掖扶持后進為己任,培養了一大批書畫人才。

蕭龍士先生在畫壇的地位,已受到藝術界和社會的肯定,自無需我們再多作評論,在這里我們只想粗淺地談談自己對先生書法藝術的一些理解。

一

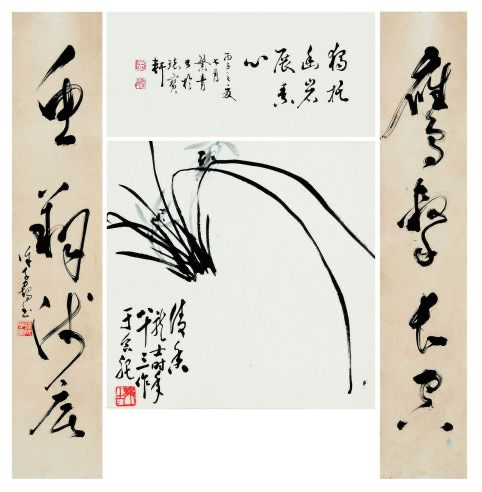

蕭龍士先生致力于中國畫的同時,一直著意于書法,書與畫融會貫通,相得益彰,其風格是完全一致的。先生的書法早年曾楷法鐘繇、顏真卿,并參以虞世南、褚遂良、柳公權。后習行草,學王羲之、孫過庭、李邕。先生于顏真卿書用功最勤,學之既久,得力也最深。

先生文革前不大為人作書,很少有獨立的書法作品。我們欣賞他的書法主要是通過畫上的題跋,有的寥寥數字,有的長篇大論,無不厚重老辣,耐人尋味。

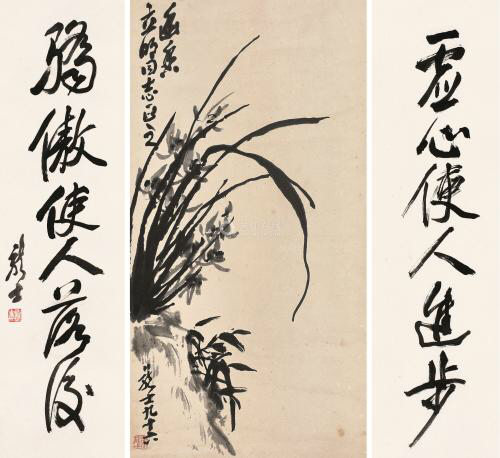

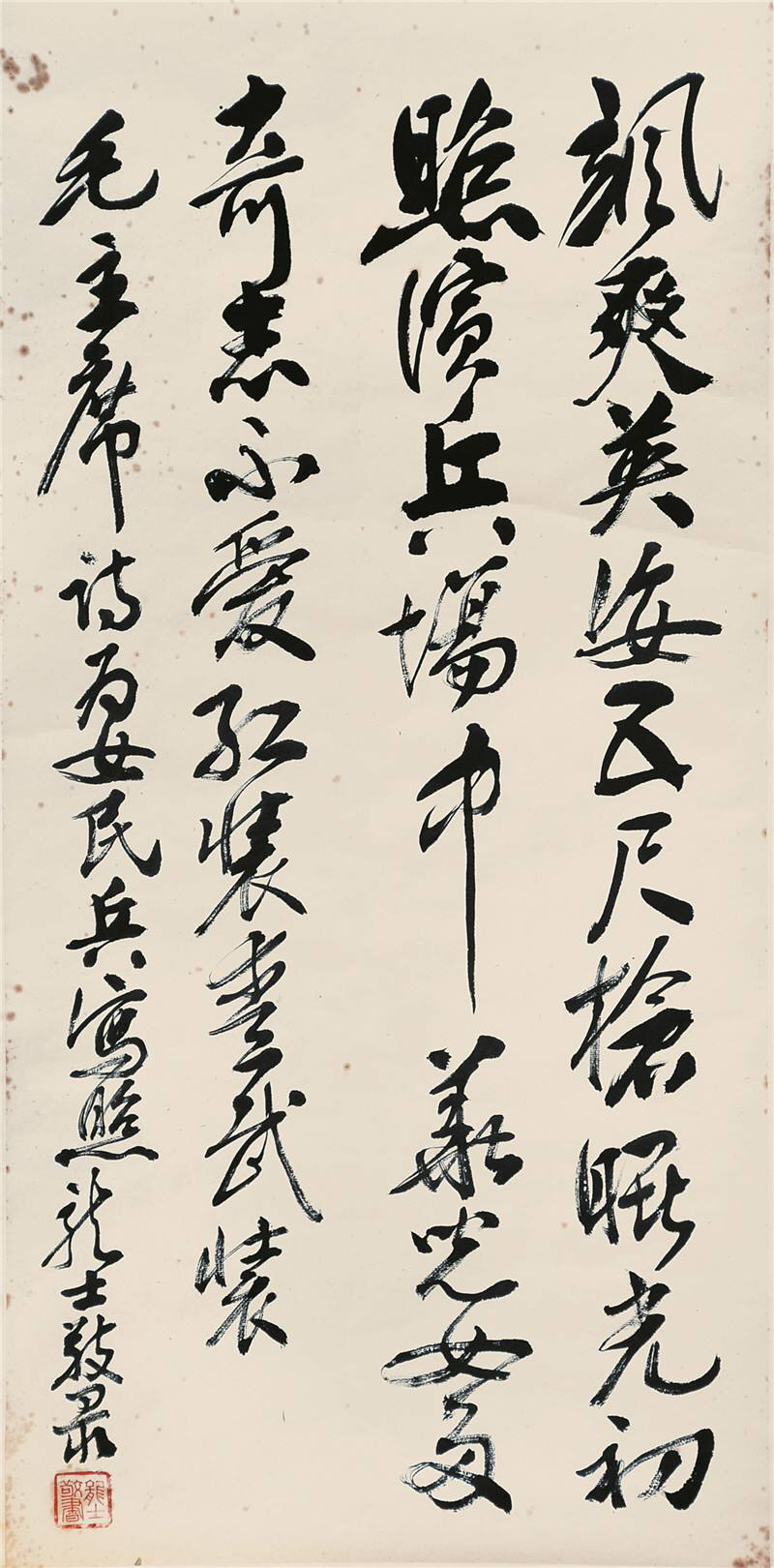

先生真正從事書法創作是從“文化大革命”開始的。十年浩劫一開始,就開展了轟轟烈烈的“掃四舊”運動,橫掃一切牛鬼蛇神。作為“四舊”的中國畫被誣為“黑畫”,因為畫家們不能再畫了,被逼無奈都放下了手中的筆。擺弄了幾十年筆墨的他,怎能情愿就這樣停下呢?不能畫畫就來寫字,寫毛主席詩詞是允許的。另外,還可以畫畫“紅梅傲霜”等具有“革命”色彩的畫作。一大批老畫家在“文革”中都是這樣度過的。“文革”十年,蕭龍士先生創作了一大批以毛主席詩詞為主要內容的書法作品,有中堂、有條幅、有對聯、有橫幅,形式多樣。

這個時期,蕭龍士先生的書體以楷書和行草書為主。楷書有顏真卿的雄渾厚重,北魏鄭文公的寬博疏朗;行草書有李北海的峻拔沉厚,張旭、懷素的筆走龍蛇。這些作品充分反映了老人深厚的書法傳統根基和精湛的筆墨技巧。老人厚重老辣的書法得到人們的喜愛,接踵而至求書的人,和“文革”前求畫的人一樣應接不暇,使老人的書法作品廣為流傳。更值得我們驚喜的是,老人雖然身處那樣動亂的年代,但這部分作品流露出的氣韻是沉靜的。從中不難看出老人不為動亂所擾的超脫心態,這也是常人難以做到的。

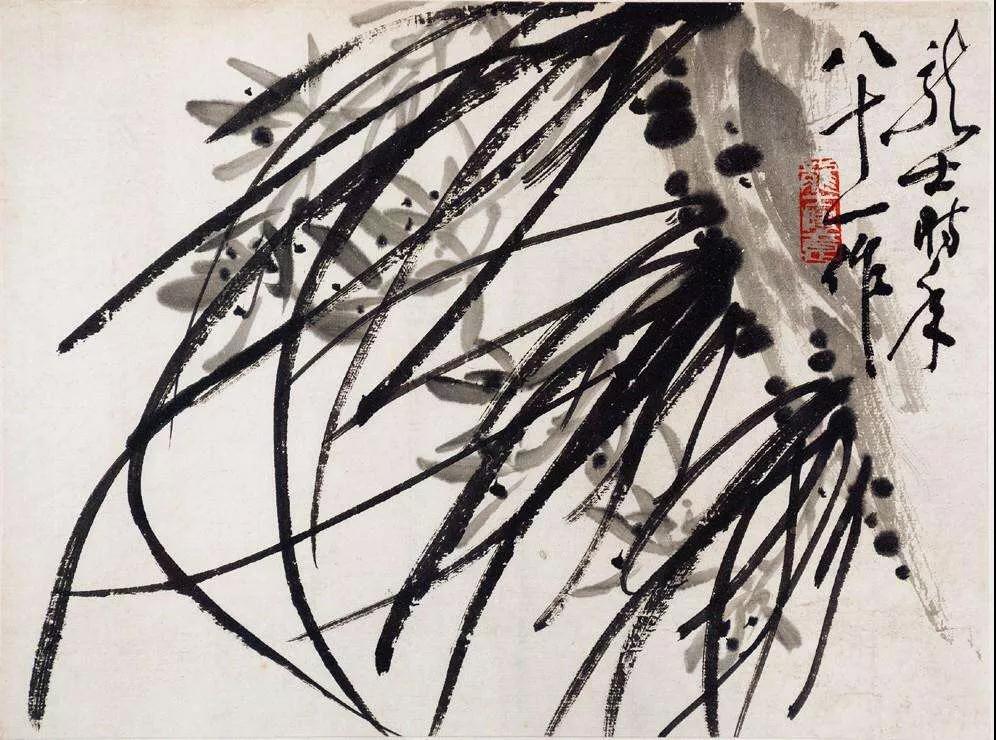

蕭龍士先生是位勤奮的書畫家,一生筆耕不輟,即使是在“文革”十年中,他創作的書法作品也不計其數。這批作品中,草書中堂“毛主席七律人民解放軍占領南京”和“毛主席詠梅”是他這一期間的代表作。通篇線條凝練如萬歲枯藤,老筆縱橫,行云流水,一派天機,堪與歷代草圣媲美。如果沒有“文革”,蕭龍士先生創作重點將仍然是國畫,不可能有時間和精力移情書法,這就是特殊的歷史時期對一個藝術家的影響。到了“文革”以后,蕭龍士老人的藝術創作進入了書畫并重的時期,百歲左右作書更往往多于作畫。

二

對于蕭龍士先生這樣一位有著重要影響的書畫家,分析研究其書法藝術,應當探討發掘他的書學思想,通過其主觀意識更深入地了解他的藝術。由于老人沒有系統的文章來闡述書法,我們可以從老人平時談話或書信中對書法的談論得到一些了解。

在蕭龍士先生書學思想中,尊碑愛帖的觀念始終貫穿他的書畫創作。老人認為:包世臣、康有為提倡碑學,對清以來書法的革新貢獻很大,影響深遠。他認為唐朝以顏真卿、張旭、懷素、李北海為代表的一大批書家取得了極高的成就,他們的書法藝術將光照千古,誰也貶低不了;即便是如“二王”的晉人風流,其影響也是不會中止的。魏碑、唐碑都是優秀的文化遺產,都應繼承發揚,不能尊此抑彼。后人學晉唐出的問題,責任在他們自身不會學,未學到實質,過不在晉唐。為了畫大寫意畫的需要,老人主張學魏,學秦漢以上高古的書法,在唐則主張學顏真卿、張旭、懷素等大氣厚重的一路,但同時對晉唐以來帖學清新超邁的格調,淡遠閑逸的書卷氣,仍然有這樣高的認識和評論,足見老人海納百川的胸襟。老人曾親授康有為的《廣藝舟雙楫》給弟子,并要他們臨習《爨龍顏》和《石鼓文》,老人在書法方面的教誨,對后輩的影響是極大的。

蕭龍士先生信札和題畫所用的行草書,筆墨踏實、渾樸厚重、蒼勁瀟灑、神韻生動。先生常說:“無論字和畫都要厚重,只有厚重的功力,才有厚重的效果。字畫沒有分量,就沒有看頭,缶老畫的厚重,憑自他的書法功力。前人說書畫同源,就在這里。”他認為,“媚則討人喜歡,不如求拙。拙則去俗,才是真正的藝術。”老人還經常告誡晚輩:“為人要忠誠老實,作畫要樸實耐看,二者都不可矯揉做作。”老人在給弟子的信中有許多的教導,如:“無筆則墨滯,無墨則筆枯,氣骨具而遒潤備,筆筆踏實而不浮,筆筆凌空而不板,此筆墨論務深入體會。”雖然這些言論主要是針對繪畫而言,然而完全適用于對書法的指導。并且,這些觀點在其書法上也有著充分地體現。

老人認為,“人品不好,落筆無方。”先生從青少年時代開始,就接受了儒家修身治本的思想,平生把“立身”放在極為首要的地位。與此同時,儒家的美學思想對其審美觀產生了深刻的影響,從而使其人品與藝品達到和諧的統一。在老人的身上集中了許多我們民族的傳統美德,“溫、良、恭、儉、讓”,均得之矣。老人平生不慕名利,恬淡寡欲,豁達大度。人們敬重老人的藝術,更加敬重老人的品德。“畫師為人師”,“壽高品更高”,是有口皆碑的。老人嘗書一橫幅:“為人之道,正直為要,順乎人情,合乎物理,學生自居,師長待人。蕭龍士年百賺錢書以教后人。”令人頗有見其書如見其人、如親聆教誨之感。

編輯:朱春玲